* Texte und Bilder sollten unter einer freien Lizenz (am besten CC-BY) stehen.

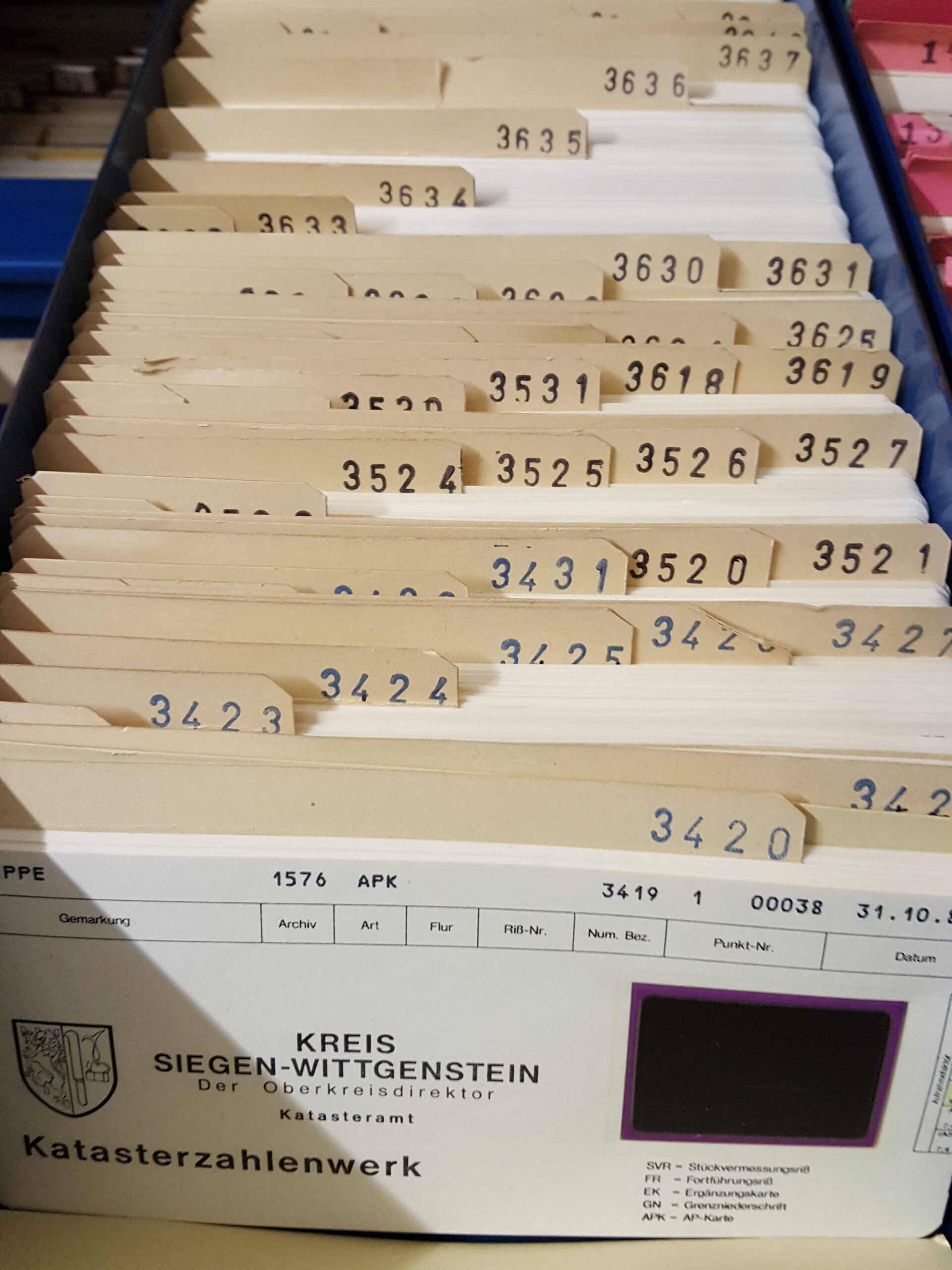

* Archivalienabbildungen sollten in exzellenter Auflösung und ohne Wasserzeichen/Copyfraud zur Verfügung stehen. Regelmäßig sollten auch kleinere mehrseitige Digitalisate angeboten werden.

* Alle Beiträge sollten ihre Quellen korrekt nachweisen und auf einschlägige Materialien im Netz verlinken.

* Das Blog sollte Heimatforschern die Möglichkeit bieten, kurze miszellenartige Beiträge mit wissenschaftlichem Anspruch zu veröffentlichen (wie man sie z.B. in Heimatkalendern lesen kann).

Immerhin läßt sich der laut Pressemitteilung „anonym bleibende“ Spender (oder Verkäufer?) nicht auch noch öffentlich dafür beweihräuchern, dass er die jahrzehntelang in seinem trauten Heim gehorteten kommunalen Unterlagen nun endlich herauszurücken geruht hat. Unbequeme Fragen kann Herr Köppen in solchen Fällen ja schlecht stellen, sonst würde ihm von den anderen Dachböden seines Sprengels in Zukunft gar nichts mehr zugehen.

Diese privaten Sammel-Banausen sind eine Plage! Würden sie wenigstens selbst etwas Sinnvolles mit den unverdient ersessenen Schätzen anfangen, könnte man noch Verständnis aufbringen. Aber nein, sie hocken bloß faul darauf herum wie der Drache auf seinem Gold und grinsen schadenfroh über die dummen Historiker, die bei ihren Recherchen immer wieder ins Leere laufen. Wer der Öffentlichkeit potentielles Archivgut vorenthält, ist letztendlich auch nicht besser, als ein aktiver Geschichtsfälscher. Rückwärts auf einen Esel setzen und aus dem Dorf treiben!

Peter Kunzmann

Ergänzungen zum Architekten Markmann (siehe Fußnote 7):

Ein recht ähnlich aussehendes, etwas bescheideneres kommunales Projekt von ihm ist das 1904 eingeweihte Amtshaus in Mengede (Amt Castrop). Mehr dazu hier: http://www.heimatverein-mengede.de/heimatblaetter/heimatblatt_nr2.html

Auch das alte Kreishaus in Altena von 1908 stammt von ihm.

Zur Biographie: Das Dortmunder Adressbuch von 1894 nennt direkt unter Heinrich mit der selben Adresse eine gewisse „Louise Markmann, Witwe“. Das dürfte die Mutter des Architekten gewesen sein. Der Täufling von 1868, dessen Mutter Henriette hieß, wäre damit endgültig redundant. L(o)uise führt schließlich bei Familysearch zur Bestätigung des wohl aus einer anderen (welcher???) Quelle eruierten Geburtsdatums: Heinrich Gottfried Mar(c)kmann, 1818-1864, heiratete am 13.5.1851 L(o)uise geb. Wolters, 1824-?; ihr Sohn Friedrich Gottfried Heinrich wurde am 29.8.1852 geboren und am 22.9. d.J. in der ev. Reinoldikirche getauft (alles in Dortmund).

Leider verraten die Mormonen nichts über Geschwister dieses Heinrich Markmanns. Sollte es, wie im Architektenregister von Bücholdt angegeben, in Dortmund zur gleichen Zeit zwei Architekten namens Markmann (Heinrich und Hans bzw. Johannes) gegeben haben, wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, daß es Brüder waren – vielleicht (sofern sie sich nicht innerhalb der Familie Konkurrenz machen wollten) sogar Partner in einem gemeinsamen Büro. Dessen Leitung hätte dann sicherlich beim erstgeborenen Heinrich gelegen, weshalb der jüngere Hans selten öffentlich in Erscheinung trat. Dies nur als vorsichtige Hypothese, die sich wahrscheinlich anhand der Dortmunder Personenstandsunterlagen oder bei der Reinoldi-Kirchgemeinde weiter verfolgen ließe. Aus den kärglichen Spuren von Hans gleich auf seine Nicht-Existenz („Verwechslung mit Heinrich“) zu schließen, ist jedenfalls nicht zwingend.

Über Heinrichs Wirken in Lippstadt gibt es eine Veröffentlichung: Roland Pieper, Architektur im Stilpluralismus um 1900: Lippstädter Bauwerke des Dortmunder Architekten Heinrich Markmann, Lippstädter Heimatblätter 89 (2009), S. 137-160 (liegt mir allerdings nicht vor). Womöglich enthält der Aufsatz auch für Siegen interessante biographische Informationen.

Gibt es in unserem Stadtarchiv Meldeunterlagen der Siegener Hotels Anfang des 20. Jahrhunderts? Bei seinen Besuchen hatte sich Markmann vermutlich mit vollem Vornamen eingetragen. Sollte er einen Bruder Hans gehabt und ihn mitgebracht haben, umso besser.

Peter Kunzmann

Ich finde es super, dass es jetzt auch einen Blog gibt, in dem über die Geschichte unserer Region berichtet wird. Die WordPress-Blogs bieten prima Möglichkeiten, weil sie einfach zu erstellen und zu bearbeiten sind. Werde den Blog abonnieren, damit ich auf dem Laufenden bleibe und ihn weiterempfehlen…;-))

Weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit! Gruss Anntheres

Den diskussionsfreudigen Siegerländer Beteiligten Ria Siewert (Stadtarchiv Kreuztal) und Thomas Wolf (Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein) ein virtueller herzlicher Dank und weiterhin gutes Flanieren im Web 2.0 !

Damit hat der Blog schon einmal einen seiner Zwecke erfüllt. :-) Aber ich kann Ihnen eines versichern: noch in diesem Frühjahr wird ein weiteres interessantes archivisches Weblog seinen Betrieb aufnehmen. Es bleibt spannend!

„….. Wolfgang Suttner spricht die Möglichkeit einer Übernahme der Ostdeutschen Sammlung durch ein Kommunalarchiv auf vertraglicher Basis an. Auf dieser Grundlage könne klar geregelt werden, wie mit den Ausstellungsstücken umzugehen sei. Eventuell gäbe es Möglichkeiten für eine solche Lösung im Stadtarchiv. Auch könnten Teilbestände privater Nachlässe aus den Familien der Vertriebenen aus archivalischer Sicht möglicherweise interessant sein. Vor diesem Hintergrund erscheine es sinnvoll, zur nächsten Sitzung einmal Kreisarchivar Thomas Wolf einzuladen.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung der Ostdeutschen Sammlung werden intensiv diskutiert.

Landrat Paul Breuer unterstreicht, da die Ostdeutsche Sammlung im Besitz des BdV sei und sich die derzeitigen Standorte in der Zuständigkeit der Stadt Siegen befinden, könne der Kreis SiegenWittgenstein in dieser Angelegenheit lediglich eine Vermittlerrolle übernehmen. Man werde sich vor diesem Hintergrund seitens Kreises für die Erarbeitung von Lösungsansätzen einsetzen. Zentraler Punkt dabei müsse sein, für die Nachwelt mit ihren völlig unterschiedlichen Beziehungen zur Vertriebenenkultur das Verständnis für deren Bedeutung zu erhalten und dabei die Spezifika der Region Siegerland und Wittgenstein herauszuarbeiten. …“

Quelle. Beirat für für Vertriebenen- und Aussiedlerfragen, Öffentliche Sitzung, 29.02.2012, Niederschrift, S. 3

Vielleicht hätte man auch erwähnen sollen, daß Jung-Stilling .

h e u t e

.

vor allem in esoterichen Kreisen bekannt ist durch die (angeblichen) „nachtodlichen Belehrungen“, die dort diskutiert werden.

.

Kostenlos downloadbar sind diese von der Universität Siegen:

. http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/

.

Dort auf „Downloads“ gehen.

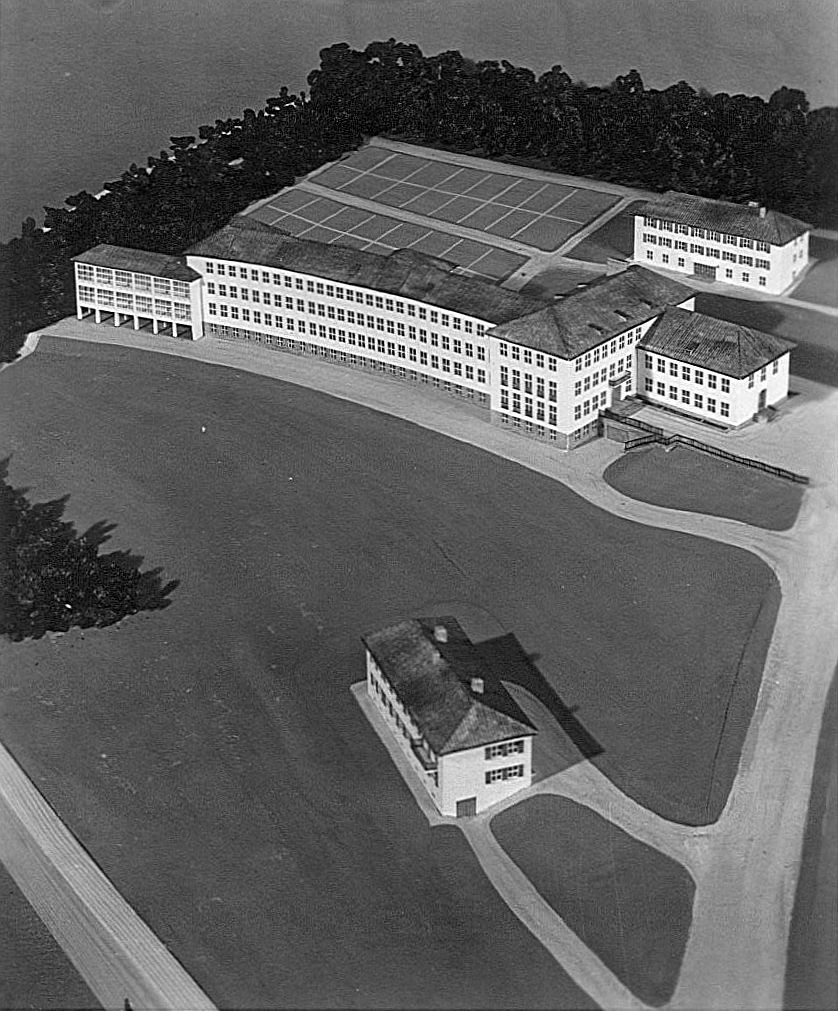

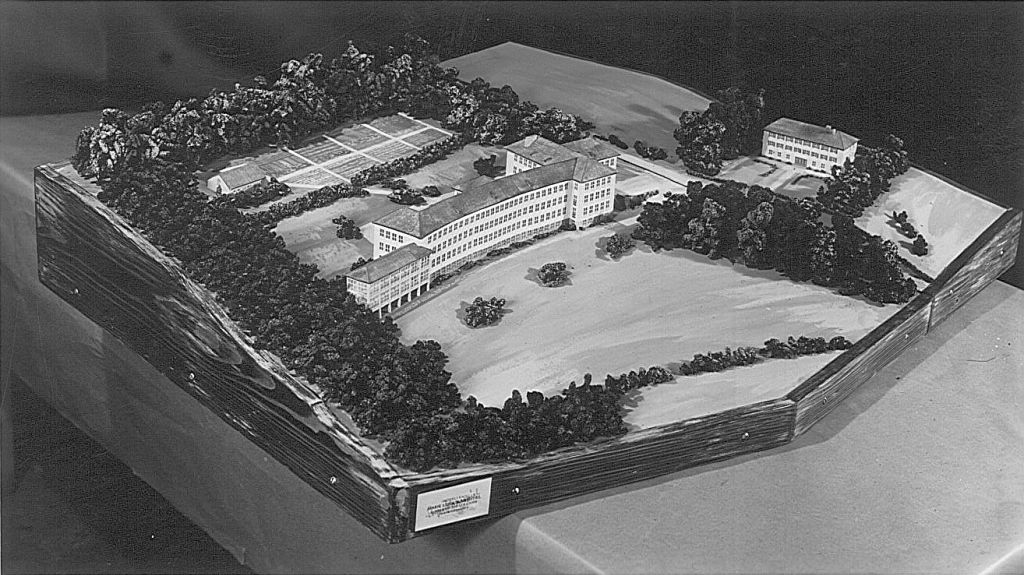

Es handelt sich um das Diakonissenmutterhaus Friedenshort.

Standort: Freudenberg, Friedenshortstraße 46, früher Triftstraße 46.

Infos dazu im Stadtarchiv Freudenberg.

Danke für die Klärung! Kienzler war laut der im Kreisarchiv vorhandenen Personalakte mit der Planung des Gebäudes betraut. So erklärt das Bild im Nachlass Kienzlers.

Nachdem via Twitter nach der entlegenen Literatur gefragt wurde, folgt hier nun das Vollzitat:

„Die neuen Landräte

In der ersten Zeit kamen und gingen die Landräte. Einer musste innerhalb von 48 Stunden den Kreis wieder verlassen. Alle waren keine Verwaltungsbeamten, waren ungeeignet. Einer schikanierte die Leute, gab noch Anweisungen, obwohl alle Bediensteten längst wußten, daß er entlassen war, nur er selbst noch nicht.“ Dies trifft nur für ein kurze Spanne nach der Besetzung zu.“

Folgende Fußnote ergänzt diesen Absatz:

„Meine Chefs bei der Kreisverwaltung waren folgende Landräte und später Oberkreisdirektoren: Landräte Sandkuhl/Berleburg, Ewald Belz/Erndtebrück, Heinrich Treude/Aue, Osterrath/Saßmannshausen, Ludwig Bade/Feudingen, Müller, Heinz/Erndtebrück, Werner Möhl/ Laasphe. Landräte, später OKD: Schläper, Wendland, Nacken (in einer Bezirksversammlung wird erklärt, er sei jetzt OKD), Liebetanz (i. A.), Brombach (i. A.), Basarke, Markowsky (i.A.) Brossok (i.A.), Basarke, Lemnitz (i.A.) Oberregierungs- und Vermessungsrat); Richter, Lückert““

aus: Heinz Strickhausen: Berleburg. Eine Kleinstadt in der Nachkriegszeit, 2001, S. 65

Eine Überprüfung des Einwohnerbuches der Kreise Wittgenstein und Biedenkopf 1928/29, Siegen 1928, ergab, dass sich beide Nachnamen nicht finden lassen; sie stammen wohl nicht aus alteingesessenen Familien.

Wenn man es genau wissen will, wird man wohl am britischen Nationalarchiv nicht vorbeikommen.

Aus den Informationen des Bundesarchivs:

„Die Akten der britischen Militärregierung in Deutschland von 1945 bis 1949/55 befinden sich in den National Archives. Sie wurden mit dem elfbändigen Inventar „Akten der Britischen Militärregierung in Deutschland. Sachinventar 1945-1955 (=/Control Commission for Germany British Element. Inventory 1945-1955, hrsg. von Adolf M. Birke, Hans Booms, Otto Merker; unter Mitwirkung von Deutsches Historisches Institut London, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, München 1993)“ erschlossen.“

Dieses Inventar lieferte zwar (bei allerdings nur eiliger Durchsicht) nicht den ganz großen Knüller, aber einige der Akten könnten durchaus etwas zu konkreten Landratsernennungen in der Provinz Westfalen enthalten. Lieber Herr Wolf, lassen Sie sich doch von Ihrem Chef einfach mal eine Dienstreise spendieren. Und wenn Sie in Kew nichts über die Wittgensteiner Landräte finden sollten, können Sie sich dort immer noch an ein paar alten Schätzchen aus Nassau-Siegen erfreuen oder im nahen Garten spazieren gehen.

Peter Kunzmann

Danke für den Hinweis!

Wie ich gerade gesehen habe, erfreuen sich diese „nachtodlichen Belehrungen“ ja weiter Verbreitung! Immerhin über 60000 Downloads!

Auch bei „Google“ findet man viel dazu.

Im Gästebuch dort wettern welche gegen einzelne der Botschaften, die ihnen nicht in den Kram passen.

Aber das alles ist ziemlich „hoch“!

Ich will damit sagen, daß man schon genau mitdenken muß um das alles zu verstehen.

Jetzt intressiert mich noch woher diese kommen?

Sind das viele Schreiber oder nur einer?

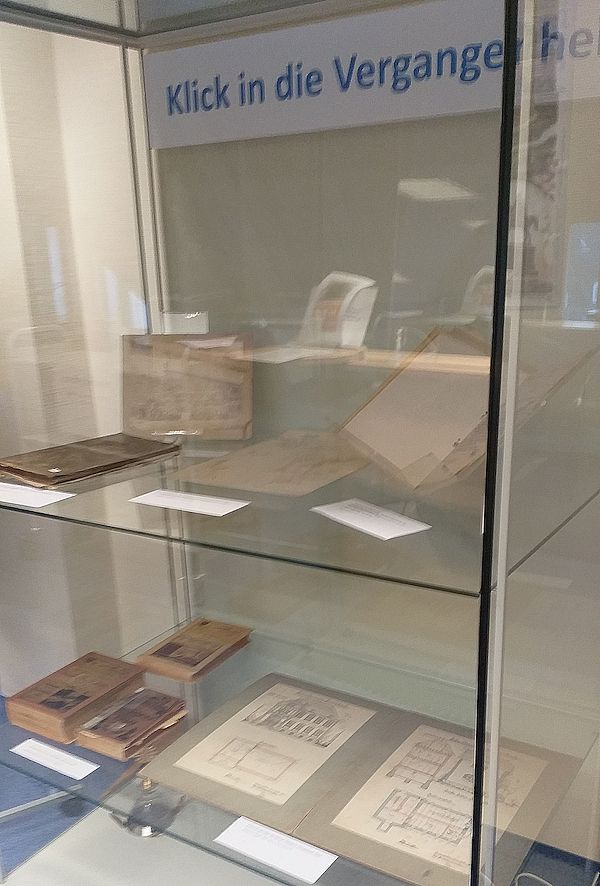

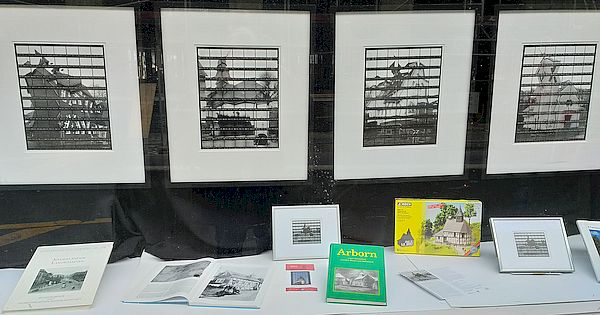

Es handelt sich um eine sehenswerte kleine Ausstellung.

Die in der Filmanimation gezeigten Schriftzeichen / Symbole

sollten noch näher untersucht werden.

Detlef Köppen

In einer noch unverzeichneten Korrespondenzakte, die die Ausgangspost der Wittgensteiner Landräte von Juni 1945 bis August 1947 enthält, findet sich ein Schreiben des Landrates Carl Nacken an den Regierungspräsidenten Fritz Fries in Arnsberg vom 25. September 1945. Dort heißt es wie folgt:

„Sehr geehrter Herr Präsident!

Herr Schläper hält sich immer noch in meiner Residenz auf. Vor einiger Zeit hat er auch den Herrn Kommandaten der engl. Militär-Regierung aufgesucht, um über seine weitere Verwendung mit diesem Rücksprache zu nehmen. Der Herr Kommandant stand auf dem Standpunkt, daß ein Mann der einmal Landrat war, doch genügend Qualitäten besitzen müsse, um irgendwie einen leitenden Posten begleiten zu können. Ich sollte Herrn Schläper in meinem Amt Beschäftigung geben. Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, daß ich an Herrn Schläper kein Interesse habe. …..“

Dieses Schreiben bestätigt erstmals „offiziell“, dass es einen Landrat Schläper im Kreis Wittgenstein gegeben hat!

1) Danke für die Rückmeldung!

2) Verstehe ich Sie richtig, dass Einträge über neue kreisrelevante (Foto-)Bestände uninteressant sind?

3) Was würden Sie denn gerne hier lesen?

Antwort des Landesarchivs NRW, Abteilung Rheinland, 27.4.2012: “ …. Von Personen mit dem Namen Wendland haben wir 50, von Personen namens Schläper 13 Entnazifizierungsakten. Bei keiner der Personen ist als Berufsbezeichnung Landrat angegeben, keiner wurde vom Hauptausschuss für den Landkreis Wittgenstein, keiner vom Hauptausschuss für den RB Arnsberg entnazifiziert. … . Allerdings ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Personen, die unmittelbar nach Kriegsende in hohe öffentliche Ämter kamen, frühzeitig von der britischen oder sogar noch der amerikanischen Militärregierung überprüft wurden und dann später nicht mehr vor einen deutschen Ausschuss mussten. Insofern kann es auch sein, dass Sie Unterlagen nur in National Archives in Kew finden werden. ….“

Da mein vor etlichen Wochen an unseren geschätzten Kreisarchivar gerichteter diskreter Hinweis offensichtlich kein Gehör fand, hier noch einmal und nunmehr öffentlich der Einspruch:

Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar. Spuren eines „Heinrich Otto“, der mit dem späteren Landrat identisch gewesen sein könnte, haben sich darin nicht finden lassen. Aus welcher „Quelle“ die irreführende Angabe abgeschrieben wurde oder ob hier die Phantasie mit dem Autor durchgegangen war, ist nebensächlich; der Fehler wäre jedenfalls schon vor zwei Jahren mühelos vermeidbar gewesen. Eine simple Rückfrage vor der Publizierung hätte nebenbei auch die Illusion ausräumen können, an der Wiesenbauschule seien Anfang des 20. Jahrhunderts „Ingenieurwissenschaften studiert“ worden.

Es ist ohne jeden Zweifel erfreulich, dass studentische Praktikanten (um einen solchen handelte es sich auch beim Autor dieser biographischen Skizze) im Kreisarchiv die Gelegenheit finden, sinnvolle historische Forschung zu üben und die Früchte ihrer Bemühungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den jugendlich frischen Texten ein wenig redaktionelle Prüfung und Nachbearbeitung durch die „alten Hasen“ zu widmen, bevor sie ins Netz gestellt werden, wäre allerdings oft nicht überflüssig. Letztendlich tut man den publizistisch noch unerfahrenen Autoren keinen Gefallen damit, ihre Irrtümer oder Stilblüten vorzuführen; und was von der Öffentlichkeit als gewissermaßen „amtliche“ Geschichtsschreibung eines Archivs wahrgenommen wird, sollte so verläßlich wie möglich sein.

P.K.

1) Diskrete Hinweise sind im Web 2.0 kontraproduktiv.

2) Ein Blog, zumal siwiarchiv, versteht sich als Laboratorium. Unfertiges hat dort durchaus seinen Platz.

3) Siwiarchiv ist kein wissenschaftliches Blog. Eine peer review findet nicht statt.

4) Älteres Material, das nicht entstellend falsch ist, wird aufgenommen und soll hier diskutiert werden – s.o.

5) Der Artikel Kraumes ist mit Quellenanhang versehen, so dass erkennbar ist, woher die zu Recht angemerkte Information stammt.

Lieber Herr Wolf!

Zu 1) Die Existenz des „Web 2.0“ verpflichtet nicht dazu, direkte Kommunikationswege von Mensch zu Mensch nun abzuschaffen und künftig alles sofort im öffentlichen Bereich abzuhandeln.

Zu 2/3/4) Die biographische Skizze ist auf Mai 2010 datiert, also schon zwei Jahre alt. Ihre Erstveröffentlichung erfolgte nicht „labormäßig“ am 5.5.2012 auf Siwiarchiv, sondern zuvor auf den offiziellen Webseiten der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein. Wenn dort etwas zur Kreisgeschichte angeboten wird, verläßt man sich als Leser darauf, dass es Hand und Fuß hat. Auch mir wäre der Fehler nicht aufgefallen, hätte ich nicht versucht, in den Wiesenbauschul-Akten ergänzende Details zur frühen Biographie Heinrich Ottos zu finden.

zu 5) Der Quellenanhang läßt nicht erkennen, woher diese spezielle Information stammte. Es ist mir auch egal, wie der Fehler zustande kam. Gewundert hat mich nur, dass weder der Autor (Geschichtsstudent) noch die Betreuer (Archivare) seinerzeit auf die Idee gekommen waren, die naheliegenden und sehr einfachen lokalen Nachfragemöglichkeiten (Aufwand für Anruf oder eMail ca. eine halbe Minute) in Anspruch zu nehmen.

Und noch einmal zu 1) Kontraproduktiv ist es für mich eher, die Weltbevölkerung mit solchen nur einen sehr eingeschränkten Personenkreis interessierenden Kommentaren zu überschütten.

Beste Grüße an Sie und den Rest der Menschheit,

Peter Kunzmann

1) „Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar.“

Wurde bei Ihrer Prüfung auch das im Bestand „Kreis Siegen, Kreisausschuss“ unter Nr. 538 vorhandene Aktenverzeichnis zu Rate gezogen, um die von Ihnen in Erwägung gezogenen Lücken (s. o.) weitestgehend auszuschließen?

2) Haben Sie die unter 1) erwähnte Ergänzungsüberlieferung auf möglicherweise einschlägige Unterlagen überprüft?

2a) Möglicherweise hat Otto ja auch die Wegebauschule besucht. „Nicht erfasst sind die Besucher der von 1901 bis 1939 bestehenden Wegebauschule, da über diese keine listennmäßigen Auf-zeichnungen verfügbar waren, „ heißt dazu im Schülerverzeichnis der Wiesenbauschule, in Ermert, Otto/Heinrich, Rudolf: 150 Jahre Bauwesen in Siegen. Von der Wisenbauschule zur Universität 1853 bis 2003, Siegen 2003 beigelgte CD?

3) Die Berufsbezeichnung „Kulturbautechniker“ bzw. „Techniker“ entstammt Selbstzeugnissen Ottos, die, wenn ich mich nicht ganz irre, in dem im Quellenverzeichnis aufgeführten Artikel in der „Freiheit“ Einfluß gefunden haben.

Die Berufsbezeichnung „Techniker“ findet sich in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und des Volksgerichtshofes.

4) Noch einmal: Der Text sollte im weitesten Sinne populärwisssnschaftlich verfasst werden. Zu diesem Zweck wurde bspw. auf Fußnoten verzichtet. Benutzte Quellen und Literatur sind angegeben. Die Verwendung des Terminus „Ingeniuerwissenschaften“ ist der geforderten Verständlichkeit geschuldet und sicherlich unpräzise.

5) Wird der Text jetzt deswegen schlechter, weil er womöglich lückenhafte Quellen nicht benutzt hat, die keine Aussage über Heinrich Otto treffen?

6) Der Text versteht sich als Überblick, auf der weitere Forschungen aufgebaut werden können, dies findet sich bereits auf der ersten Seite des Textes. Jeder kann und darf nun weiter zur Biographie Heinrich Ottos forschen. Nach der Endfassung des Textes gab es den Hinweis, dass Heinrich Otto dem Siegener Soldatenrat angehört haben könnte. Ein Beleg ist m. W. noch nicht gefunden.

Ein Weiterforschen ist übrigens nicht durch die Veröffentlichung auf der Kreishomepage geschehen, weil dort entsprechende Möglichkeiten einer Diskussion nicht vorgesehen sind. Daher: siwiarchiv bleibt Labor bzw. Werkstatt.

7) Dieser Text – und er wird somit zu einer Quelle – hat allerdings Forschungen zur Geschichte der Friedensbewegung im Siegerland in Gang gesetzt.

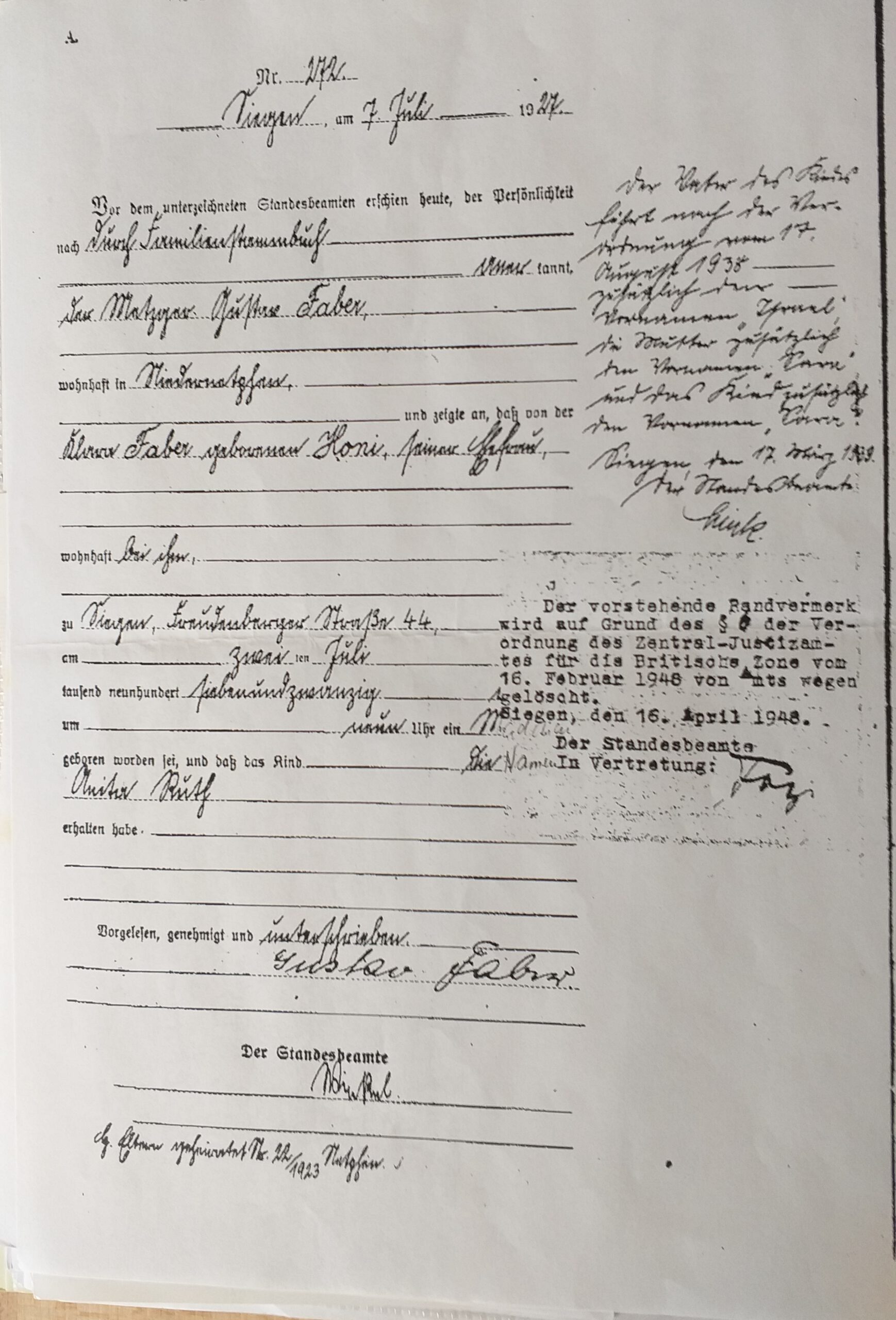

Der Beitrag von Herrn Kraume war nicht der Anlass für meine Arbeit über die Friedensbewegung im Bezirk Sieg-Lahn-Dill. Damit hatte ich bereits vor der Einstellung des Beitrages von Herrn Kraume in den Internetauftritt des Kreises Siegen-Wittgenstein begonnen. Dieter Pfau wies mich auf den Beitrag hin. Ich konnte daraufhin einiges richtig stellen und das Foto vom Führerschein von 1927 beisteuern.

Danke für die Richtig- und Klarstellung!

Na gut, lieber Herr Wolf, vergraulen wir eben die Leser, die hier Spannenderes zu finden hoffen.

Zu 1) Die Formulierung „wahrscheinlich lückenlos“ war eine reine Vorsichtsmaßnahme: Prinzipiell sollte bei historischen Recherchen unterschieden werden zwischen dem, was objektiv nicht existierte, und dem, was der Rechercheur bloß nicht gefunden (oder gesucht) hat. Wenn ich allerdings einen halben Arbeitstag vergeblich dafür geopfert habe, den gewissen Heinrich Otto zu finden, dürfen Sie das „wahrscheinlich“ getrost ignorieren. Hätte er die Schule bis zur theoretischen Prüfung absolviert, wäre er auf jeden Fall mehrfach (nämlich mindestens einmal pro Halbjahr im Zeugnisbuch) aktenkundig geworden, auch wenn alle anderen Nachweise zufällig verlorengegangen sein sollten.

„Kreisausschuss Nr. 538“ kenne ich, ist aber in dem Zusammenhang irrelevant.

Zu 3) Ich habe nicht bestritten, dass Herr Otto kurzzeitig den Beruf eines Kulturbautechnikers ausgeübt haben könnte. Ob zu seinen Selbstzeugnissen auch gehörte, dass er dafür in Siegen ausgebildet worden sei, muß ich eben in der alten „Freiheit“ gelegentlich nachlesen. Spekulationen führen uns am jetzigen Punkt nicht weiter.

Zu 4) Was kann denn ein „unpräziser“ Terminus zur „geforderten Verständlichkeit“ beitragen? Hier wird doch gerade ein Miß-Verständnis provoziert, nämlich dass die Wiesenbauschule mit den zeitgenössischen Technischen Hochschulen vergleichbar gewesen sei.

Zu 5) Woher hätte der Autor wissen sollen, dass er in dem potentiell zuständigen Siegener Archiv keine positive Aussage über Herrn Otto finden würde, wenn er nicht nachfragt? Es gibt hier biographisches Material zu hunderten Schülern, auch Korrespondenzen Ehemaliger mit der Schule, Dienstzeugnisse usw.

Ich habe außerdem nicht behauptet, der Text sei schlecht. Der zweite Satz macht ihn aber auch nicht besser. Das kann mir natürlich alles völlig egal sein; ich bin nicht das Gewissen des Kreises Siegen-Wittgenstein. Bedauerlich finde ich nur, dass hier (wie so oft) versäumt wurde, mit wirklich ganz minimalem Aufwand (menschliche Kommunikation) den Erkenntnisprozess voranzubringen. Es gibt schon genug volkstümliche Legenden, gegen deren Konservierung Historiker und Archivare machtlos sind. Auch in tausend Jahren wird man sich im Siegerland unverdrossen am Stammtisch erzählen, dass Wilnsdorf von Wieland dem Schmied gegründet worden sei, dem Dörfchen Freudenberg im Mittelalter Stadtrecht verliehen worden sei, und was sonst noch das patriotische Herz erwärmen mag. Gegen kollektive Vorurteile kommt niemand mit Fakten an. Von Vertretern der „Zunft“ (angehenden Historikern, betreuenden Archivaren) läßt sich aber doch wohl wünschen, dass sie dieser Mentalität nicht ungewollt Vorschub leisten.

Zu 7) Klar, ich bin auch für den Weltfrieden.

Peace & love,

P.K.

Nur zwei Nachfragen:

1) Wurde die übrige Kreisüberlieferung auf Schülererwähnungen hin überprüft?

2) Könnte Otto denn Wegebauschüler gewesen sein – s. Nr. 2a) meines Kommentar?

Aus Privatbesitz (Großnichte Ottos) liegt hier seit heute als PDF-Datei eine Zeichnung der Gesteinsschichten eines Heinrich Otto für die Wegebauschule in Siegen vor. Die Zeichnung wurde für die Klasse W. 1913/194 erstellt; der betreuende Lehrer war: Gamann, Heinrich bis 1901 Nebenamtlicher Lehrer *1854 †05.03.1932 , 1891 – 1924 WBS Baukunde, Physik, Mechanik, Geometrie, geometr. u. Technisches Zeichnen, Stereometrie, Rechnungswesen

Ein zulässiges Indiz für die Annahme, dass Heinrich Otto, die Weisen- und Wegebauschule in Siegen besucht hat?

Na sehen Sie, geht doch! Das ist nicht nur ein zulässiges, sondern sogar ein überzeugendes Indiz dafür, dass Heinrich Otto die Wegebauschule in Siegen besucht hatte. Allerdings nicht die Kulturbauschule (früher Wiesenbauschule genannt). Diese war (trotz mancher Überschneidungen und der gemeinsamen Unterbringung) etwas anderes. Die Formulierung „zum Kulturbautechniker ausgebildet“ war mir Anlaß genug, mich bei der Recherche auf den Bestand derjenigen Schule zu beschränken, die eine solche Ausbildung angeboten hatte.

Heinrich Otto, „Bureaugehilfe“, hatte vom 2. Oktober 1913 bis zum 27. Juni 1914 die Wegebauschule besucht und die Entlassungsprüfung bestanden. Eine Berufsausbildung war dieser einjährige „Vor- und Hauptkurs“ gewiß nicht. Ob er anschließend zum Führen irgendwelcher Titel (definitiv aber nicht „Kulturbautechniker“) berechtigte, muß ich noch eruieren.

Aus dem Jahresbericht 1914/15 erfährt man, dass die „Abgangszöglinge [einschl. Otto] bald nach der Entlassung in geeigneten Stellen untergekommen“ waren, wohl vor allem im Straßenaufsichtsdienst. „Die Nachfrage war bald nach Ausbruch des Krieges so erheblich, dass sie auch nicht annähernd befriedigt werden konnte.“

Heinrich Ottos Vater Adolf war übrigens Gerber.

In den Akten haben wir auch einen zweiseitigen eigenhändigen Lebenslauf des jungen Otto, den ich bei Gelegenheit hier nachtragen werde, sofern mich der Scanner nicht im Stich läßt.

Hello! Is it okay that I go a bit off topic? I am trying to read your blog on my iPhone but it doesn’t dslaipy properly, any suggestions? You can always email me at Thanks! Ethan

Zu einigen Punkten der Darstellung, die es aus meiner Sicht schon 2010 fragwürdig machten, diese Studenten-Arbeit mit der Autorität der Kreis-website auszustatten:

– „Russische Zwangsarbeiter“? Die meisten waren tatsächlich ukrainische Zwangsarbeiter, gemeint ist mit „russisch“ wohl aber „sowjetisch“? Außer im antikommunistischen Propagandajargon der Adenauerzeit/im Alltagsgerede ist „russisch“ ungleich „sowjetisch“.

– Zu Ottos „Hinwendung zum Kommunismus“ bzw. „Aufbauleistungen …. des Kommunismus“ (in der Britischen Zone??? Nach etwa einer bislang unbekannten, kurzzeitigen Etablierung sozialistischer Verhältnisse durch die britische Militärregierung, wie sie vorausgegangen sein müsste???): Da werden wohl KPD und Kommunismus miteinander verwechselt. Die hier vorgenommene Gleichsetzung von KPD und Kommunismus ist antikommunistischer Propagandajargon der Adenauerzeit/Alltagsdiktion. Man fragt sich, wie ein junger Mann auf sowas kommt..

– „bekleidete den Posten des …“: Propagandajargon, „Posten“, nicht gerade eine wissenschaftliche Kategorie.

– Otto habe zur „Führungsschicht“ der lokalen KPD gehört: zweifelsohne gehörte er zu den führenden Akteuren/der Führungsgruppe der KPD im UB Siegen. Den quantitativen Umfang einer sozialen „Schicht“ erreichte diese Gruppe in dieser kleinen Partei wohl nicht.

– Die RGO-Gewerkschafter waren durchaus nicht nur Mitglieder der KPD. Natürlich gab es dort auch Mitglieder anderer Parteien und Parteilose. Wenngleich die KPD den entscheidenden Einfluss ausübte, so wäre die Etikettierung „kommunistische RGO“ doch allzu undifferenziert. Das gilt in gleicher Weise für die Annahme, es handle sich um eine „Abspaltung“ vom ADGB. Die „Abgespaltenen“ waren von der ADGB-Führung in sehr vielen Fällen rausgeschmissen worden.

– Es wäre gut gewesen, darauf hinzuweisen, dass der UB Siegen der KPD in den 1920er/30er Jahren die politischen Kreise Siegen und Altenkirchen umfasste.

– Otto gehörte mindestens in den 1920er Jahren der Liga gegen den Kolonialismus an. Das war eine im Siegerland mit seinen starken antisemitischen wie generell xenophoben Traditionen außerordentlich seltene Mitgliedschaft.

– M. W. war die „Demokratische Arbeitsgemeinschaft“ zu keinem Zeitpunkt ein Personenverbund, sondern für die kurze Zeit ihrer Existenz ein Zusammenschluss der Parteiführungen von SPD, KPD, LDP (= später FDP) und CDU. Die CDU wurde in dieser Zeit von Zentrums-Leuten wie Albert Schopp, die LDP von eher Linksliberalen wie Josef Balogh geführt. Es gab einen Kreisausschuss und Ortsausschüsse mindestens in Brachbach, Mudersbach, Niederschelden, Niederschelderhütte.

– „Der Modus der Bestellung [richtiger: „Berufung“] hatte zur Folge, dass die linken Parteien überrepräsentiert waren und die CDU unterrepräsentiert.“ Auf welche Zahlen kann der Verfasser seine Behauptung stützen?! Gewählt wurde doch wohl 1945 noch nicht? Es wäre auch gut zu sagen, dass es 1945 darum ging, Weichen zu stellen.

– Otto sei „aus undurchsichtigen Gründen“ aus der KPD ausgeschlossen worden. Da wird suggeriert. Entweder man weiß es oder man weiß es nicht. In diesem Fall schweigt man oder spricht im äußersten Fall von „unbekannten Gründen“. M. W. – das nebenbei – ging es darum, dass Otto ein Verhältnis mit der Frau des lokalen KPD-Vorsitzenden unterhielt. Aber bitte, auch nur eine Annahme. Von einem Zeitzeugen, einer Spezies also, die bekanntlich bei aller Autorität aus natürlichen Feinde des Historikers besteht.

– Was vor allem dem Text fehlt, das sind die Belege. Die können durch eine lückenhafte Quellen- und Literaturliste (was ist z. B. mit Blanchet?) nicht ersetzt werden.

Mit Grüßen aus dem oberbergischen Ausland

Ulrich Opfermann

Dank an die Herren Opfermann und Kunzmann für die kritische Durchsicht und die ergänzenden Fakten! Hier wird redaktionelles Arbeiten erstmals auf siwiarchiv nachvollziehbar gemacht – auch dafür danke!

1) Der Text ist in der Tat frag-würdig. Ein weiteres Beispiel: War Heinrich Otto nach dem Verlust beider Unterschenkel während des ersten Weltkriegs in der Tat in der Lage nach dem ersten Weltkrieg im kaufmännischen Bereich, als Postbediensteter und als Landwirt zu arbeiten? Während Bürotätigkeiten durchaus denkbar erscheinen auf die obige Einlassung Kunzmanns sei verwiesen, ist dies für eine Tätigleit in der Landwirtschaft nur schwer vorstellbar. Hier gilt es die Quellen zu prüfen.

2) Blanchet, Philippe: Die CDU : ein Aspekt des Neubeginns des politischen Lebens im Siegerland 1945-1949 / Philippe Blanchet

(Lille, Univ., Hausarb. 1979) – 1979 ist sicher zur weiteren Präzisierung heranzuziehen.

3) Von zu Hause aus bleibt mir für heute noch die Zweifel Kunzmanns auszuräumen, dass dies für die Leser von siwiarchiv.de uninteressant sei. Gestern war der erfolgreichste Tag in der Geschichte von siwiarchiv.de: 176 Besucher klickten insgesamt 1124 Seiten des Blogs an. Auch sind es schon 150 Besucher mit 339 Seitenzugriffen. Der Blick in der Werkstatt der Historiker und Archivare ist also interessant!

4) Übrigens zum Vergleich der derzeit gültige Wikipedia-Artikel: „Heinrich Otto (Nordrhein-Westfalen)

Heinrich Otto (* 5. August 1893 in Siegen; † 31. Juli 1983) war ein Landtagsabgeordneter der KPD in Nordrhein-Westfalen.

Otto war 1946 Landrat des Kreises Siegen und in der ersten Ernennungsperiode Mitglied des ernannten Landtages von Nordrhein-Westfalen.“

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Otto_%28Nordrhein-Westfalen%29

Traute Fries weist zur frag-würdigen Berufstätigkeit Heinrich Ottos auf folgende Quellen hin:

1) Der Pazifist Nr. 8 v. 22.2.1925, „Pazifisten sind Freiwild in der „freiesten Republik“ Unglaubliche Unternehmer-Freiheiten.“:

[…] „Der erfolgreiche Leiter der pazifistischen Bewegung im Siegerlande, unser Freund Otto, war jahrelang als Angestellter bei einer Siegener Firma tätig. Er ist, obgleich 100 Proz. kriegsbeschädigt, zum 1. Januar 1925 gekündigt worden.“

2) Bernd Schlenbäcker, Biographische Erkundungen zur Zeitgeschichte des Siegerlandes, Kassel 1978, S. 185. „Er [H.O.] war ja schwerbeschädigt und eine Zeitlang war er dann noch beschäftigt. Nachher gab er die Beschäftigung auf und lebte nur noch zum Einsatz für die Friedensgesellschaft. Er konnte sich das erlauben auf Grund von seiner Kriegsbeschädigtenrente.“ (Interview Wilhelm Fries)

Eine wenn auch nur schwache Spur läßt sich vielleicht noch verfolgen (von jemandem, der Zeit hat): Es ist anzunehmen, dass auch in Siegen besondere Kurse für Kriegsversehrte angeboten worden waren. Da Heinrich Otto in einem Adressbucheintrag als „Maschinentechniker“ geführt wurde, wäre es denkbar, dass er nach seiner Verwundung einen entsprechenden Kurzlehrgang besucht hatte. Hierfür wären in Siegen die Eisenfachschule (Akten allerdings verloren) oder die Städtische Fortbildungsschule in Frage gekommen. Hilfreich wären wohl die Unterlagen des „Kriegsbeschädigten-Fürsorge-Ausschusses für den Kreis Siegen“, wo immer diese (wenn überhaupt) liegen. Der Ausschussvorsitzende war anscheinend Landrat Bourwieg. (Die Online-Findbücher zu den Beständen „Landratsamt“ und „Kreisausschuss Siegen“ sind vom Landesarchiv leider vor Monaten aus dem Verkehr gezogen worden.) Beim LWL-Archivamt würde ich in den Beständen 610 bis 612 nur Allgemeineres vermuten, aber man kann ja nie wissen …

P.K.

1) Dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein lagen bis zur Publikation hier auf siwiarchiv folgende Reaktionen von in der Siegerländer Zeitgeschichte bewanderten Personen vor:

a) “ …. .es gibt halt immer was zu mäkeln, das sehen Sie ja. Das soll aber den Blick auf das positive Anliegen und seine ansonsten doch wohl gelungene Umsetzung nicht trüben.“

b) “ …… Eine schöne Arbeit, die mir viel Neues eröffnete. Für mich war vor allem die Kontaktaufnahme mit Kämer neu und interessant! …..“

2) Die unpräzise Formulierung, dass die RGO kommunistisch seien, scheint u.a. ihren Ursprung in der Darstellung D. Pfaus zu haben – s. „Christenkreuz und Hakenkruez. Siegen und das Siegerland am Vorabend des „Dritten Reiches“, Bielefeld 200, S. 197).

3) Als weitere Quelle zur Biografie diente das in Kraumes Literaturliste angegebene Handbuch Opfermanns. Der maßgebliche Eintrag sauf S. 243 soll hier zitiert werden: „Otto, Heinrich

*5.8.1893, gest. 31.7.1983 Siegen, Siegen, Kulturbautechniker, im 1. Weltkrieg schwer verletzt (beide Unterschenkel amputiert), KPD (1928ff.), als Bezirksleiter der DFG intensive Aktivität im Raum Siegerland/Dillkreis, Liga gegen den Kolonialismus, nach der Machtübergabe mehrfach inhaftiert, noch in der Zusammenbruchphase Reorganisation der KPD, Politischer Leiter Kreis Siegen (=Stadt Siegen, Krse Siegen, Olpe, Wittgenstein)(bis 1947), Anfang der 1950er JahreAusschluß, dann parteilos, Beratender Ausschuß für den Land- und Stadtkreis Siegen (1945-46), LR Kr. Siegen (1946), Mitgl. Kr-Vorst. Verband der Kriegs-, Bomben- unbd Arbeitsopfer, erster Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Geisweid AG, (später Stahlwerke Südwestfalen AG) ….“

Findet sich hier etwas über Heinrich Otto, das über das bisher hier publizierte hinausgeht:

Deutsche Kommunisten: biographisches Handbuch 1918 bis 1945

Autoren Hermann Weber, Andreas Herbst

Verlag K. Dietz, 2004

Länge 992 Seiten?

Wen es denn interessiert: Der persönliche Nachlass von Kreisbaurat Sommer befindet sich im Stadtarchiv Siegen (Sammlung 442, 2 Kartons, 19 Positionen).

Moin aus Norden, Ostfriesland

Mein Name ist Axel Schade, ich bin gebürtiger Siegener, wohne aber bereits seit 2001 aus gesundheitlichen Gründen an der Nordsee. Als Frührentner braucht man ein Hobby, meines ist es, die Geschichte der Sportfreunde Siegen aufzuarbeiten. Dazu stehe ich auch mit dem Verein, in persona mit dem Medienbeauftragten Daniel Schäfer, in Kontakt. Nun zu meinem Anliegen. Ich suche zur Person Alfred Sommer Fotos. Insbesondere aus dem Bereich Sportfreunde und ganz speziell zum ersten Stadion, das Alfred Sommer geplant und gebaut hat. Der Stadtplatz auf der Schemscheid. Können sie mir diesbezüglich Auskunft geben, ob es Fotos gibt und wie ich an Kopien derselben kommen kann. Gruß Axel Schade,

In der Ausstellung “Geschichtsforum Wiederaufbau Siegen” – s. http://www.siwiarchiv.de/2012/05/siegener-architekturgeschichte-1950er-jahre/ – findet sich auch eine Biographie Sommers. Stephan Hahn, Mitglied des Geschichtsforums, weist folgende Gebäude Sommers aus den Nachkriegsjahren nach:

– Gustav-von-Mevissen-Str. 21, Einrichtung einer zweiten Wohnung durch Einbau einer Küche im ersten Obergeschoss, 1954

– Kirchweg 72, Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Damen- und Herrenfriseurgeschäft), 1949

– Koblenzer Str. 61, 63, Projekt Garagenbau [damals: Koblenzer Str. 29]

-Siegbergstr. 51, Wohnhaus, (nicht durchgeführt)

– Sandstr. 5, Wiederaufbau des zerstörten Wohn- und Geschäftshauses (Laden, Büro und Wohnung), 1955

– In der Hüttenwiese 28, Lagerhalle, (mittlerweile abgebrochen)

– Marienborner Str. 127, Bau eines Holzlagerschuppens 1951, Bau eines Treibgasflaschenlagers in einer bestehenden Garage der Fa. Richard Bernshausen Holz- und Kohlenhandlung,1956 (mittlerweile abgebrochen bzw. abgebrannt)

– Spandauer Str. 48 + 52, Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit zwölf Wohneinheiten mit vier Garagen, 1960

– Bahnhofstr. 5, Errichtung von Läden in Behelfsbauweise auf dem Trümmergrundstück Cafe + Restaurant Sommer, 1950, nicht durchgeführt

– Bahnhofstr. 5, Errichtung einer Projektionskammer für einen Reklamestand der Westdfeutschen Werbezentrale für Wirtschaftswerbung Hanaua, 1950 (ohne Genehmigung zeitweise errichtet)

Sehr geehrte Damen und Herren.

Ich suche Informationen zur Jugendzeit und Erziehung(Studium)des

Grafen Adolf von Neuenahr Alpen Limburg,der von seinem Vetter Graf

Hermann von Neuenahr Moers als Vormund betreut wurde.

Für Antworten bedanke ich mich im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Lex

Siegener Zeitung, 23. Mai 2012, S. 4:

„…. Und nach einer genauen Einweisung, was kleine Studenten während der Vorlesung alles nicht machendürfen, konnte Prof. Hering dann samt Powerpointpräsentationen loslegen. ….“

“ …. Der interessierte Nachwuchs zeigte sich – zum Teil mit Wasserflaschen ausgestattet – wie ein richtiger Student von seiner besten Seite und hörte Prof. Dr. Sabine Hering gespannt zu. Die Hochschulprofessorin verstand es, die Geschichte, wie die Universität ins Siegerland kam kundgerecht in einer Art Märchenform dazustellen. Wichtig war es den damaligen Initiatoren, dass bildungsschwache Regionen in den Genuss von Ausbildung kamen. Das ist mittlerweile längst gelungen. ….“

Kleine feine Kirche Ein Beitrag-MEDIATHEK – WDR.devon Marion Seemann, 30.05.2012:

Die Johanneskirche in Freudenberg-Oberfischbach ist ein kleines, eher unauffälliges Gotteshaus. Doch hinter der schlichten Fassade verstecken sich auch Besonderheiten. So ist sie eine der wenigen Kirchen im Siegerland, deren Turmuhr einmal in der Woche noch per Hand aufgezogen werden muss. http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/05/30/lokalzeit-suedwestfalen-johanneskirche-denkmal.xml

WDR, Nachrichten Lokalzeit Südwestfalen, 5.6.2012:

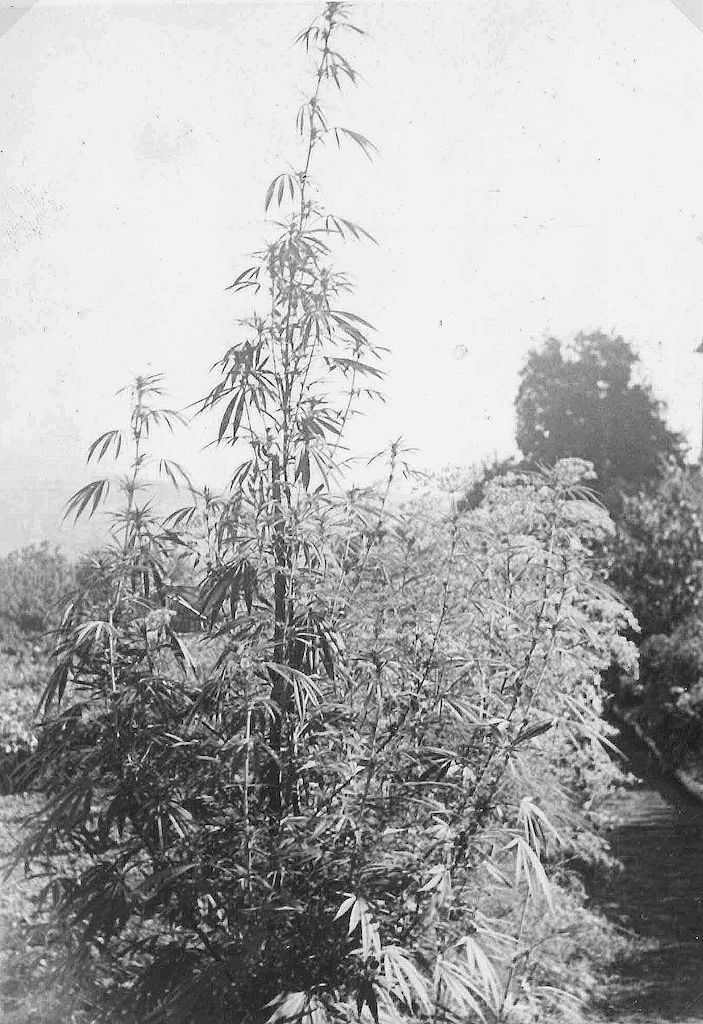

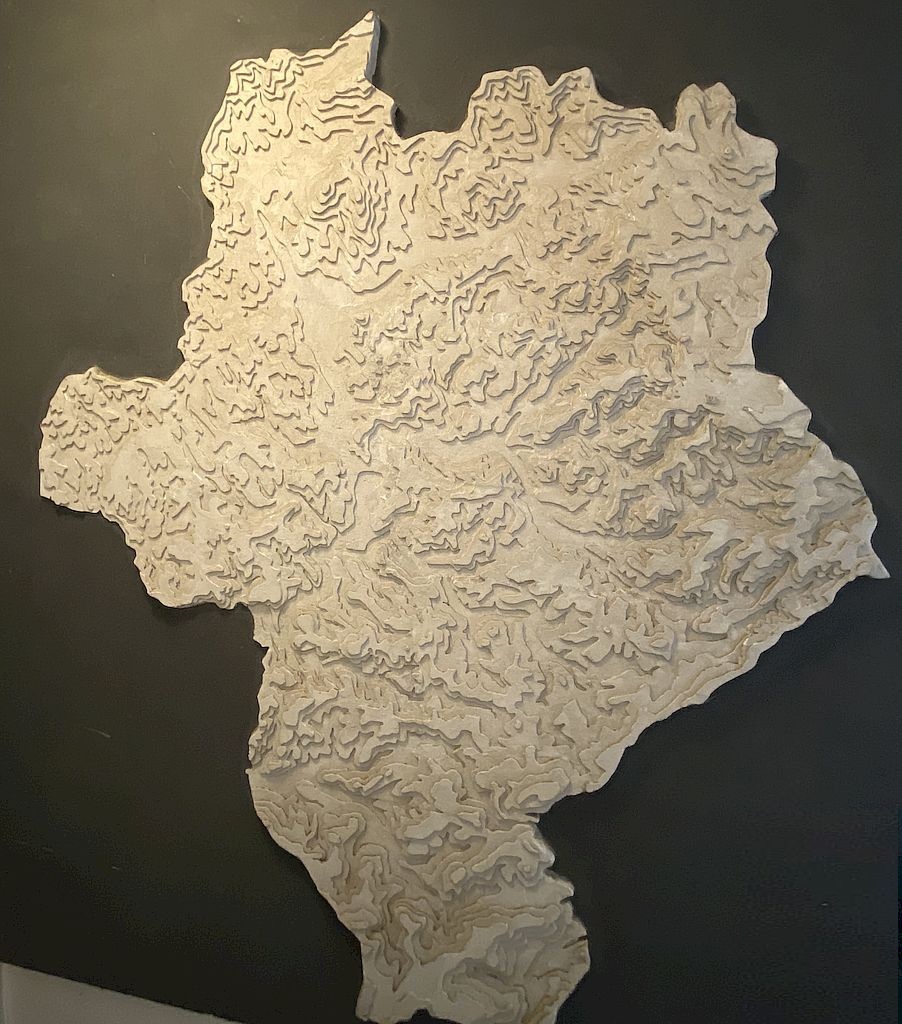

„Die Hauberge im Siegerland sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Dafür will sich der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Volkmar Klein, einsetzen. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, glaubt, dass das gute Werbung für die ganze Region sein kann. Er findet, in einer Region in der Forstwirtschaft müsse viel intensiver zusammengearbeitet werden und dafür lohne es sich, öffentlich zu werben. Die Aufnahme in eine UNESCO-Liste sei darum bestes Marketing.“

also im „gästebuch“ dort tummeln sich ja fast nur gaudikids!

dem jungstillinggeist sein bruder, schneckenbremser und viele andere sind dort auch mit bild vertreten.

Danke, Herr Wolf, sehr hübsch geworden.

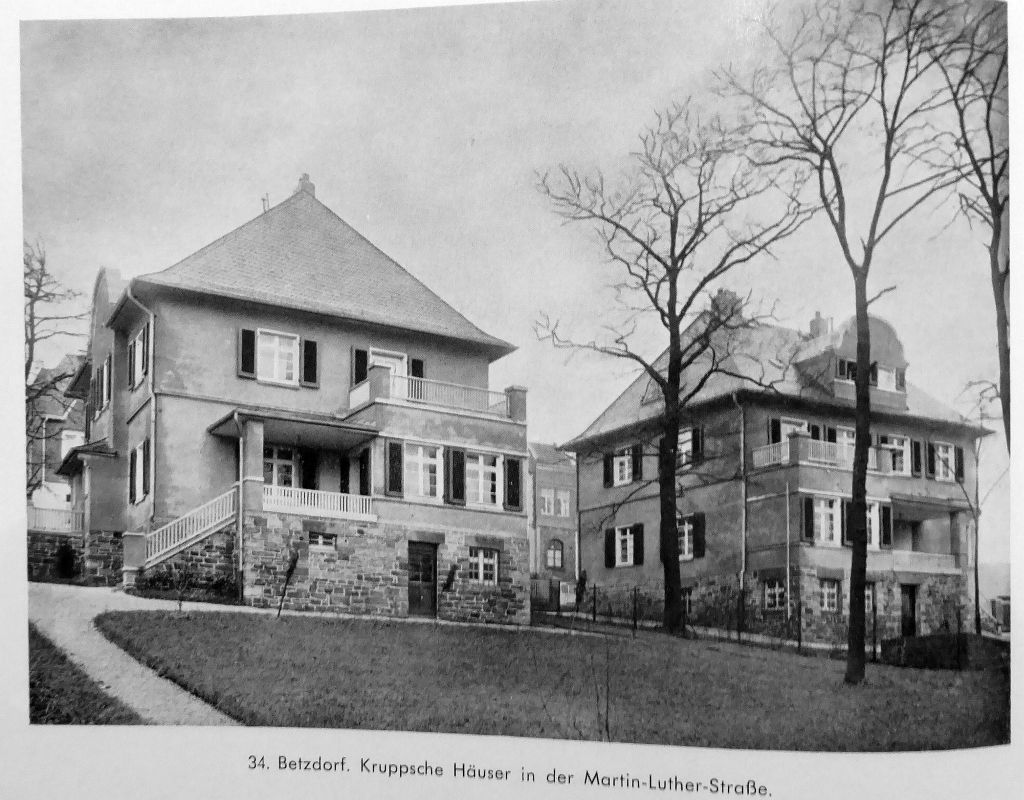

Das soll natürlich nur eine Ergänzung zu Ihrem Beitrag „Aus dem Fotoarchiv des Kreises“ (19.6.), speziell zum dortigen letzten Bild, sein. Dieses zwischenzeitig von der Kreisverwaltung genutzte Gebäude ist vor genau 100 Jahren für die damalige Wiesenbauschule erbaut worden; heute beherbergt es die „Realschule am Häusling“. Der Namenspatron für die Straße, Louis Ernst, war 1882-1900 Direktor der Wiesenbauschule und zuvor einige Jahre lang Siegener Reichtagsabgeordneter gewesen. In seine Direktorenzeit fiel der Bau des ersten Domizils der Wiesenbauschule (und der Gewerblichen Fortbildungsschule) in der Martin-Luther-Straße, heute Hans-Kruse-Straße.

P.K.

Auch die Thüringische Allgemeine erinnert heute an den 120. Geburtstag Walter Krämers – durchaus mit Siegen-Bezug:

“ ….. So konnten auch mit großer Genugtuung Siegener und Weimarer Bürger erleben, dass sich ihr jahrzehntelanger Kampf für eine Anerkennung der Leistung Walter Krämers gelohnt hat. Der konservative Stadtrat von Siegen hat nunmehr beschlossen, dem Sohn der Stadt, Walter Krämer, ein Denkmal zu setzen. Bürgermeister Steffen Mens [sic!] Begründung zeigt die neue Position: „Es geht bei dieser dauerhaften Ehrung um das humanitäre und selbstlose Handeln und Wirken, das eindeutig über weitem die Kritik an seiner Person überstrahlt“.

Für Weimarer Bürger und Besucher der KZ-Gedenkstätte hat der VVN/BdA Siegerland-Wittgenstein und die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora im Vorraum zum Krematorium eine neue Erinnerungstafel angebracht. Hier kann der Besucher innehalten oder mit einer Blume des 120. Geburtstages von Walter Krämer gedenken.“

Quelle: http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Im-Gedenken-an-Walter-Kraemer-1927538088

Im Wikipedia-Artikel zu Bourwieg – http://de.wikipedia.org/wiki/Bourwieg – finden sich folgende Hinweise:

– 1883 Mitglied in der Burschenschaft Franconia Freiburg (Quelle: Ernst Elsheimer (Hrsg.): Verzeichnis der Alten Burschenschafter nach dem Stande vom Wintersemester 1927/28. Frankfurt am Main 1928, S. 50.)

– „hatte drei Söhne, von denen die beiden Ältesten im Ersten Weltkrieg fielen“

Bravo, eine gelungene Rezension! Endlich spricht jemand aus, was jedem auffallen muss, sich aber niemand traut offen zu sagen.

Gerade der letzte Absatz kann nicht genug betont werden. Ein „Alternativer Stadtführer 2.0“ wurde nicht nur bewilligt, nein, er nahm gleich mehreren Anträgen im Programm „Toleranz fördern“ die Möglichkeit der Förderung!

Es ist mehr als Unverständlich und mit „Siegener Klüngel“ auch nicht mehr treffend zu beschreiben!

Danke für die ehrliche Rezension, Herr Hesse!

Auf zum Arbeiten an dem mangelhaften Geschichtswissen unserer Kinder!

Die Frage ist nur, wer macht mit? – Überforderte und ausgebrannte Lehrer und Pädagogen, von neuen pädagogischen Versuchen gebeutelte Schüler, überforderte Eltern?

Der Eloge schließen wir uns doch gerne an: „Die ‚Siegerlandbibliothek“ ist aus dem Kulturbereich der hiesigen Region nicht mehr wegzudenken […].“ Und wir zitieren weiter: „Bis vor kurzem als Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Siegen im Oberen Schloss untergebracht, befindet sie sich nun nach ihrem Umzug in Stadtarchiv Siegen im KrönchenCenter in neuen Räumlichkeiten. Sie heißt nun ‚Wissenschaftliche Bibliothek zur Regionalgeschichte‘ […] und gehört zu den wenigen deutschen Regionalbibliotheken“, so ein Bericht in der Zeitschrift “Siegerland“ (Bd. 84, Heft 1 (2007), S. 91). Dem Vernehmen nach soll diese (Freihandbibliothek, rund 15.000 Medieneinheiten) sogar ein wenig zugänglicher sein als ihr Uni-Pendant, und man wird sogar beraten! Insofern ist es schon ärgerlich, dass diese Institution im Zentrum der Stadt – für jedermann zugänglich – in der Berichterstattung über die Siegerlandsammlung der UB nur eine Randnotiz im letzten Absatz wert ist.

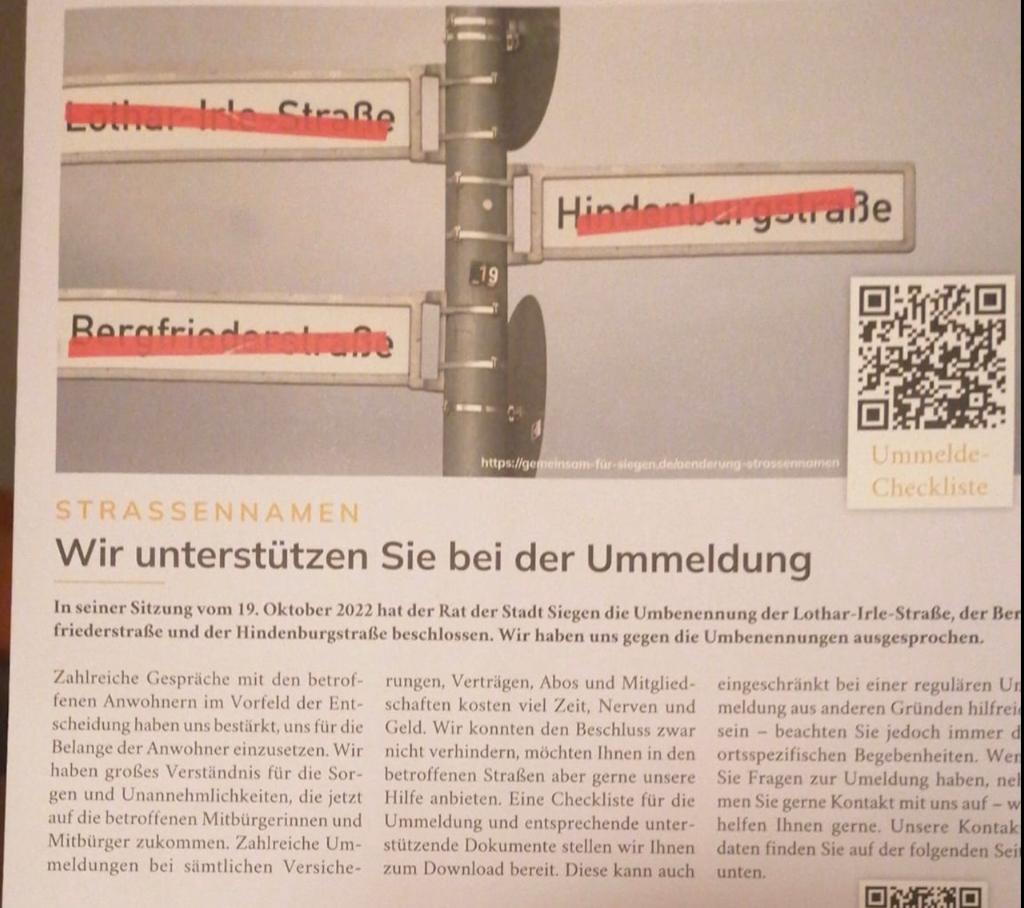

Der Vollständigkeit halber: am 24. Mai 2012 vermeldete die „Westfälische Rundschau“: „Hilchenbach entdeckt Hindenburg“ . Die Diskussion um einen Umbenennung der dortigen Hindenburgstraße wurde vom Ehrenvorsitzenden des CDU-Stadtverbandes angeregt.

Die für Juni angekündigte Behandlung einer Bürgereingabe Ruths im Hilchenbacher Hauptausschusses hat laut Ratsinformationssystem noch nicht stattgefunden. Der Ausschuss tatgt erst am 29. August wieder.

In ihrer heutigen Print-Ausgabe berichtet die Siegener Zeitung, dass die Hindenburgstraße in Hilchenbach nicht umbenannt werden wird. Der Straßenname soll vielmehr als Mahnmal erhalten bleiben. Ein Hinweistafel soll über Paul von Hindenburg informieren.

In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung vom 3.9.2012 findet sich der erste Leserbrief zur Nicht-Umbenennung der Hindenburgstraße, insbesondere zum Text der geplanten Hinweistafel („Völlig verfehlt“).

Heute findet sich in den Print-Ausgaben der Siegener Zeitung („Neutralität aufgehoben“) und der Westfälischen Rundschau („Sieger-Land“) ein gleichlautender Leserbrief des ehem. Hilchenbacher Stadtdirektors Dr. Hans Christhard Mahrenholz zur Beibehaltung der Hindenburgstraße in Hilchenbach. Tenor: Mahrenholz war bei seinem Amtsantritt 1962 in Hilchenbach verwundert über die Existenz einer Hindenburgstraße. Um die von ihm empfundene Unausgewogenheit ausgeglichen, schlug er vor eine Nachbarstraße nach Friedrich Ebert zu benennen.

Niederschrift der Hauptausschusssitzung v. 29.8.2012:

“ ….. 4. Änderung des Straßennamens „Hindenburgstraße“

Bürgereingabe von Herrn Wolfgang Ruth

Vorlage Nr. 377

Herr Hasenstab stellt den Sachverhalt kurz dar.

Beschluss:

Der Hauptausschuss macht sich die Sachdarstellung unter Ziffer 4. der

Vorlage zu eigen und beschließt:

1. Eine Umbenennung der Hindenburgstraße erfolgt nicht.

Dabei macht der Hauptausschuss deutlich, dass die Beibehaltung des

Namens nicht mit einer fortwährenden Ehrung der Person Hindenburg

gleichzusetzen ist.

Die Mitglieder sind sich der Fehler und Versäumnisse Hindenburgs

vollauf bewusst.

2. Auf einer Schrifttafel am Straßenschild ist auf die umstrittene

Rolle Hindenburgs bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten

hinzuweisen.

3. Auf die Behandlung der Thematik „Hindenburg“ im Rahmen des

Geschichtsunterrichts der Hilchenbacher Schulen ist hinzuwirken.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig mit 12 Ja-Stimmen

Ausschnitt an: 360, 147 ….“

Quelle: https://sdnet.kdz-ws.net/gkz040/tops.do?tid=MnzMduEbsGSvGJ

In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 7.9.2012 findet sich ein weiterer Leserbrief (Prof. em. Dr. Ulrich Penski) für die Beibehaltung der Hindenburgstraße und gegen die „verkürzte Sichtweise“ der beabsichtigten Hinweistafel. Folgender Aspekt ist neu: “ …. Umso mehr verwundert es, dass die Bürgereingabe zur Umbenennung nicht etwa von antifaschitischen Gruppierungen stammt, die in verbreiteten Netzwerken solche Umbenennungen betreiben, sondern aus der Mitte des politischen Spektrums. …..“:

Erneuter Anlauf zur Umbennung der Hindenburgstr. in Hilchenbach – allerdings: “ …. Die damals vermiedene öffentliche Debatte soll es auch 2018 nicht geben. Er werde „das Thema nicht nochmals in den Hauptausschuss bringen“, ließ Bürgermeister Holger Menzel den CDU-Politiker wissen. Der lässt das nicht auf sich beruhen und hat sich nun an den Landrat als Chef der Kommunalaufsicht mit der Frage gewandt, ob diese Entscheidung des Bürgermeisters „sachgerecht“ sei. …..“ Quelle: Westfalenpost, 24.5.2018.

Kommentar Steffen Schwabs, Westfalenpost 24.5.2018 dazu: “ …. Die Hindenburgstraße trägt ihren Namen, weil die Nazis im Hilchenbacher Rat 1933 wollten, dass die Stadt sich an Hindenburg erinnert. Wenn sich der heutige Hilchenbacher Rat in dieser Gesellschaft nicht wohl fühlt, sollte er den Namen ändern.

Solche Konsequenz wird aber nicht zu erwarten sein, weil sie weitere Folgen hätte. Denn da ist ja immer noch Bernhard Weiss, Vater des heutigen Eigentümers der SMS group, Heinrich Weiss, der der Stadt gerade den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch ermöglicht. Und Weiss war nun einmal nicht nur hoch geschätzter Unternehmer und IHK-Präsident, sondern auch als Wehrwirtschaftsführer im Flick-Prozess des internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg wegen Sklavenarbeit verurteilt worden. Ein Vorbild? Wie Hindenburg?“

Westfälische Rundschau, 30.5.2018, teilt das Ergebnis der Prüfung mit:

„Nach Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates sei „dem Hauptausschuss die Behandlung von Eingaben (….) vorbehalten,“ …. Dem Bürgermeister komme „kein Recht im Sinne einer eigenen materiellen Vorprüfung und anschließenden Verwerfungskompetenz zu.“

Heißt also der Hilchenbacher Hauptausschuss muss sich mit der Eingabe beschäftigen, die Hindenburgstr. in Paul-Benfer-Str. umzubennen.

Auch der der Städte- und Gemeindebund hat eine erneute Behandlung des Antrages empfohlen, so dass der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hilchenbach am 21.11. das Thema beraten wird.

Quelle: Siegener Zeitung (Print), 16.10.2018

Daß die Universität Siegen, wo immer sie kann, fleißig die Trommel rührt, ist nicht neu. Was sie der Öffentlichkeit präsentiert, sind PR-Texte im Gewand der Sachinformation. Diese sollte man ernst nehmen, aber nicht ernster als andere Werbeanzeigen, die, sagen wir, Hustenbonbons oder Babywindeln anpreisen.

Daß die Universitätsbibliothek die besagten „kleineren Schriften“, die „graue Literatur“, sammelt, die Siegen-Wittgenstein plus Nachbargebiete betreffen, darf man ihr glauben. Indes sind die Lücken erheblich. Es fehlt der UB, um den Überblick über all das, was erscheint, zu bewahren, schlicht an Personal und Know how. Wer je solch „graue“ Schriften gesucht hat, weiß, wie oft er auf lokale Archivbestände, private Hilfe oder die Landsbibliotheken Dortmund und Münster verwiesen war.

Und noch eins: Die Siegerlandsammlung zählt nicht (!) zum Freihandbestand, der dem Nutzer offensteht. Sie steht im geschlossenen Magazin. Wie sagt man so schön? „Aus den Augen, aus dem Sinn.“

Wie jeder andere hatte auch Artur Franz das gute Recht, ein widerspruchsvoller Mensch zu sein. Nistkastenbau für sympathische Käuze und Dokumentierung der heimischen Fauna sind Leistungen, für die er Anerkennung verdient. Nicht Anerkennung sondern kritische Hinterfragung verdient er als Trophäenjäger. Zoologische Leichensammlungen wie die von ihm angelegte sind immer das Ergebnis von Naturfrevel und als Anschauungsobjekte in der heutigen Zeit mit ihrem überreichen Bild- und Filmangebot längst nicht mehr erforderlich, um z.B. Biologiestudenten zu belehren. Jeder Eingriff in die lebende Umwelt, wenn er nichts besserem als der Dekoration des Arbeitszimmers dient, ist überflüssig; besonders ärgerlich wird die Sammelleidenschaft aber, wenn sie zu solchen Auswüchsen führt, wie man sie in der Siegener Zeitung illustriert findet: Stolz wie ein Großwildjäger vor dem erlegten Nashorn posiert die Biologie-Professorin mit Schmetterlingskästen voller Beweisstücke für exzessiven Raubbau: Anscheinend wurde einst skrupellos abgeräumt, was immer vor das Netz geriet, egal wie selten oder bedroht. Wie viele Siegener Biologiestudenten haben bei ihren Spaziergängen wohl schon einmal einen Schwalbenschwanz oder Segelfalter gesehen? An aufgespießten Kadavern herrscht beim „Vogel-Franz“ kein Mangel. Als Highlight der Sammlung sieht man an die 15 Exemplare des in Deutschland seit 1936 (und inzwischen weltweit als einzige nichttropische Schmetterlingsart) streng geschützten und hierzulande fast ausgestorbenen Roten Apollofalters. Welche Überraschungen mögen sich in der Sammlung noch verbergen?

Wie eingangs angedeutet, mag man es der Gedankenlosigkeit oder Getriebenheit des Menschen Adolf Franz zugute halten, dass er die Widersprüchlichkeit seiner Aktivitäten selbst nicht bemerkte. Ihn aber postum zur (Zitat SZ:) „Naturschutz-Legende“ zu stilisieren, ist wohl doch ein wenig unangemessen.

P.K.

„Fehlendes Personal“: Korrekt.

„Fehlendes Know how“: Bitte mal erläutern. Soll das wenige Personal daraus schließen, dass es zu dämlich ist?

„Erhebliche Lücken“: Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben der UB Siegen, sämtliche Lücken zu schließen. Die „Siegerlandsammlung“ kann und soll kein Konkurrenzunternehmen zu den Landesbibliotheken sein. Und so schlecht ist sie ja nun auch wieder nicht bestückt, dass man sich ihrer schämen und sie totschweigen müsste.

„Freihandbestand“: Ja, das war irritierend und ist, wie ich gerade sehe, schon korrigiert worden (übrigens unabhängig von dem schriftlichen Rüffel).

„Aus den Augen, aus dem Sinn“: Was weggeschlossen ist („und zwar für immer“), kann wenigstens nicht so leicht gestohlen werden. Immer positiv sehen!

P.K.

Dank an den nunmehr als Lepidopterologen geouteten Kollegen Kunzmann für die klaren Worte, dem gibt es an sich nichts hinzuzufügen. Außer nochmal meine Fassungslosigkeit beim Anblick des Bildes auszudrücken: Ist die abgebildete Großwildjägerin wirklich Professorin? Oder vielleicht doch nur die ahnungslose Praktikantin der SZ ???

Einzelnachweise zur Lahntalsperree im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland (s. o.):

NW 72 Staatskanzlei , Landesplanung:

345 Lahntalsperre [bei Laasphe] Bd. l 1953-1955

Enthält : Darin : Karten

Altsignatur : 803 i

346 Lahntalsperre Bd. II 1955

Altsignatur : 803 i

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

Raumordnung und Landesplanung

NW 310 Nr. 24

Landesplanungsgemeinschaft Westfalen, Sitzungen des Verwaltungsrates

Bd. 5

Feb.-Mai 1960

enthält u.a.: Raumordnungsplan Lahntalsperre

NW 310 Nr: 786

Lahntalsperre Bd. 1: 1955 bis 1957

enthält nur: gutachtliche Vorarbeiten für einen Raumordnungsplan; Gutachten über Auswirkungen und Folgemaßnahmen des Baues (Dr.-Ing. W. Schütte)

Aktenzeichen: 73.00 (732)

Quelle zu Anmerkung 12: Plenarprotokoll 2/56 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP02-56.pdf

S. 2073 rechts oben

Spiecker: „Man kann doch wohl behaupten, daß damals gerade die Kirchen das einzige öffentlich-sichtbare Widerstandszentrum gebildet haben!“

(Frau Finger (CDU): „Sehr richtig!“)

Mehr gibt die Stelle nicht her.

In der „Liste der Bestände des Staatsarchivs Marburg mit Angabe ihres Umfanges“ (1963) von Johannes Papritz findet sich auf S. 80 eine Erwähnung der westdeutschen Archivtage.

Eine Durchsicht des „Archivars“ ist erforderlich, denn so findet sich bspw.:

Westdeutscher Archivtag am 10. Juni 1967 in Altena. In: Der Archivar 20, 1967, Sp. 313 (s. a. Kreisarchiv des Märkischen Kreises, Zeitgeschichtliche Sammlung Nr, 140 „Einladung zum Westdeutschen Archivtag am 10.06.1967 in Altena“, „Der Märker“, Westdeutscher Archivtag in Altena 16, 1967 Heft 07/S. 141)

Ein kleiner Hinweis: Die Fußnotenverlinkung ist kaputt, alle Links führen zu „file:///I:/KREISARC/Texte/Maria%20Elisabeth%20Hedwig%20Finger%20geborene%20Schwunk.doc#_ftnref33“

Weiterhin gibt es auch Fußnotenplugins für WordPress, welche die Fußnoten wie üblich hochstellen. Das sieht irgendwie gewohnter aus.Ebenfalls fände ich es nett, wenn im Text nicht unbedingt allgemeinbekannte Gruppierungen verlinkt werden, sofern sie einen Wikipedia-Artikel haben. Die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung wäre ein Beispiel und wenn man ein „neues Genre“ etabliert, hat man ja die Freiheit, dieses Genre etwas zu prägen. Aber ich mecker einfach zu gerne zu viel, der Artikel ist extrem gelungen und ich bemäkle einige Kleinigkeiten. Weiter so!

Danke fürs Mäkeln!

1) Ich werde mich um ein Fußnoten-Plugin bemühen. In diesem Fall habe ich den Text nur schnell aus Word herüber geschaufelt. Hochstellen könnte ich zur Not auch mit den Editor …..

2) Entgegen meiner Gewohnheit zu verlinken findet sich hier im Text gar nichts. Asche auf mein Haupt! Ich persönlich gehe gerne großzügiger mit Links um. Die Zielgruppe des Blogs sind ja nicht nur Historiker und Archivare, sondern auch, vielleicht sogar eher, regionalgeschichtlich „Erstinteressierte“.

Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2093 Nr. 187: Westdeutsche Archivtage (1910-1939), enthält v.a. Einladungen, darunter eine Anzeige des Westdeutschen Archivtags am 25. September 1910 im Odenwald

Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2094 Nr. 115, enthält nur Teilnehmerliste des Westdeutschen Archivtags am 17. Juli 1965 in Dortmund

Vielen Dank für die Ergänzung!

Neben der Bedeutung für die regionale Archivgeschichte werfen diese regionalen Archivtage, der südwestdeutsche existiert ja noch und ein norddeutscher ist mir bei der Literatursuche via google books auch über den Weg gelaufen, einge allegemine archivgeschichtlichenFragen auf: Gab es auch mittel- und ostdeutsche Archivtage? Wer waren die Initiatoren? Welche Archivthemen wurden wie behandelt? Warum hat m. W. nur der südwestdeutsche Archivtag überlebt ? ……

Der Westdeutsche Archivtag 1962 fand Anfang Juli in Koblenz statt. Am 6. Dezember 1961 befasste sich die Dezernentenkonferenz unter der Leitung von Oberbürgermeister Willi Werner Macke mit der Tagung. „Es nehmen etwa 120 bis 150 Personen teil. Koblenz hat durch die Beherbergung des Staatsarchivs und des Bundesarchivs einen Namen in diesen Kreisen bekommen. Ein Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Herrn Oberbürgermeister erscheint daher angebracht. Die entstehenden Kosten sollen zur Hälfte vom städt. Verkehrsamt und zur anderen Hälfte aus den dem Herrn Oberbürgermeister persönlich zur Verfügung stehenden Mitteln getragen werden“ (Stadtarchiv Koblenz Best. 623 Nr. 9955, S. 184). In der Sitzung vom 23. Mai 1962 wurde beschlossen: „Herr Beigeordneter Dr. Richter (Kulturdezernent) wurde gebeten, mit Herrn Archivrat Dr. Becker [vom Staatsarchiv Koblenz] den Empfang, evtl. im Rathaussaal, zu besprechen“ (StAK 623 Nr. 9955, S. 255).

Die Koblenzer Rhein-Zeitung berichtete dann in ihrer Ausgabe Nr. 156 vom 9. Juli 1962: „Die Teilnehmer des Westdeutschen Archivtages wurden am Samstagmorgen [7. Juli 1962] durch den Kulturdezernenten der Stadt Koblenz, Beigeordneten Dr. Richter, im Rathaussaal empfangen. Dr. Richter hieß die Gäste im Namen von Rat und Verwaltung willkommen und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Westdeutsche Archivtag in Koblenz stattfinde. Er betonte in seiner Ansprache, Koblenz als ehemalige rheinische Provinzialhauptstadt fühle sich noch immer verpflichtet, geistiger Mittelpunkt am Rhein zu sein. Die Stadt bemühe sich sehr um ihre zahlreichen kulturellen Institutionen und unterstütze sie so weitgehend wie möglich. Der Direktor des Staatsarchivs Koblenz, Graf Dr. Looz-Corswarem, dankte für die freundlichen Worte und die herzliche Aufnahme. Unser Bild zeigt (von links nach rechts) den Direktor des Staatsarchivs, Graf Dr. Looz-Corswarem, den Leiter des Bundesarchivs, Direktor Dr. Bruchmann, den Beigeordneten der Stadt Koblenz, Dr. Richter, und Archivdirektor a. D. Dr. Schmidt [ehemals Staatsarchiv] mit Gattin. Das Zusammentreffen der Wissenschaftler, das der Festigung der kollegialen Beziehungen diente, fand nach einem Mittagessen auf dem Rittersturz seinen Abschluß mit einer Besichtigungsfahrt zur Marksburg.“ Die Abbildung in der Rhein-Zeitung ist identisch mit dem bereits erwähnten Foto aus der Sammlung des Landeshauptarchivs Koblenz (LHA Ko Best. 710 Nr. 4759), siehe http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de.

In den Beständen des Landeshauptarchivs Koblenz findet sich noch folgende, einschlägige Akte:

LHA Ko Best. 630,001 (Stadt Neuwied) Nr. 3092: Planung des Westdeutschen Archivtags in Neuwied, 1968.

Dank an Kollegin Grosche-Bulla!

“ …. „Die Studierenden finden die Sammlung toll“ sagt Kaludia Witte, viele Fingerabdrücke an den Vitrinenscheiben seien ein eindeutiges Zeichen. Von den ausgestopften Tieren hat Artur Franz keins geschossen oder gefangen. Auf seinen Spaziergängen fand er verendete Tiere oder Bekannte brachten ihm ihre Funde vorbei. …..“ Ziat aus dem Siegerländer Sonntagsanzeiger, 22. Juli 2012, S. 11, Link zur PDF-Datei: http://neu.swa-wwa.de/PDF/22.07.2012/SWA.S11-A-X.22.pdf

Einen Bericht über die Schiffstaufe findet man in der Siegener Zeitung vom 20.8.1966. Der Reeder und Kapitän war Otto Albers. Mit Hapag-Lloyd hatte das Schiff demnach nichts zu tun.

P.K.

Eigentlich hatte ich nicht grundlos „Fortsetzung folgt“ geschrieben. Nun denn der Kollege aus dem Archiv der Hapag-Lloyd war tatsächlich hilfreicher, denn der Rest der Antwort lautete:

“ …..Ich habe …. einen Hinweis auf Ihr Schiff gefunden, den Sie

aber vermutlich schon kennen: http://de.wikipedia.org/wiki/Sietas_Typ_33 . Die Sietas-Werft gibt es immer noch ( http://www.sietas-werft.de/ ).

Falls Sie es nicht schon unternommen haben, empfehle ich Ihnen, sich mit Herrn Kiedel, Archivar beim Deutschen Schifffahrtsmuseum, in Verbindung zu setzen (kiedel@dsm.museum oder info@dsm.museum). Wegen Fotografien verweisen wir gelegentlich an die Schiffsbuchhandlung Wolfgang Fuchs (umfangreiches Schiffsfoto-Archiv der deutschen Handelsflotte seit 1870, http://www.hafenfuchs.de).“

Die SIETAS-Werft antwortete auf meine Anfrage:

“ ….. Die SIETAS Werft hat im Jahre 1966 und 1974 Schiffe mit dem Namen „SIEGERLAND“ an die Reederei Otto Albers in Hamburg- Neuenfelde abgeliefert.

Warum die Reederei den Namen „SIEGERLAND“ für die Schiffe gewählt hat wissen wir nicht.

Die ReedereI Otto Albers gibt es heute nicht mehr.“

Den anderen Hinweisen bin ich noch nicht nachgegangen -aus Gründen.

Guten Tag,

ich bin ein Enkel von Otto Albers und bin eben durch Zufall auf diese Seite gestoßen. Meine Oma kam aus Kreuztal, daher die Verbindung zum Siegerland.

Wünsche allen einen schönen Tag

Otto Köhler erinnert mit seinem Artikel „Als der Geier starb. Teil 1“ in linken Tageszeitung „Junge Welt“ (28./29.7.2012, Nr. 174, S. 10-11) an den Tod Friedrich Flicks.

Auch das 25jährige Jubiläum wurde gefeiert. Der Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 176, vermerkt für den 2. Juli 1987 folgendes:

„Anläßlich des 25jährigen Bestehens des Gillerbergheims eine kleine Jubiläumsfeier, zu der auch ein Forstdirektor aus Düsseldorf sowie andere prominente Gäste gekommen waren. Allenbacher Tanzgruppe trug zur Unterhaltung bei.“

Mal wieder die Geschichte von Keil und Klotz

Das konnte ja nicht ausbleiben, dass der selbst ernannte Internet-Archivordnungshüter seinen Senf zur Schließung des Stadtarchivs durch’s Netz schleudern musste.

Just davor hatte ich seinerzeit gewarnt (Herr Wolf mag sich erinnern): Wer unbedingt einen regionalen Blog zum Archivwesen einrichten will, muss damit rechnen, dass irgendein Schnüffler im hintersten Winkel der Republik (oder gar noch weiter draußen) vor seinem Bildschirm hockt und seine von jeglicher Kenntnis örtlicher und sachlicher Eigenheiten säuberlich befreiten Kommentare absondert . Warum wohl sind dem Großinquisitor des Netzes unsere regelmäßigen Schließungen der letzten Jahre, alle auf unserer homepage angekündigt, entgangen? Wie abgehoben von der Archivwirklichkeit muss einer sein, um die Notwendigkeit einer temporären Schließung in einem Kommunalarchiv mittlerer Größe derartig zu verkennen? Was nämlich tut das Häuflein der von Personalnot und Arbeitsüberlastung geplagten Archivmitarbeiter in den drei Wochen (das macht auch an der holländischen Grenze immer noch keinen Monat)? Es verzeichnet Akten, Akten und nochmals Akten, wohl auch Fotos und Karten, alles zur Steigerung des benutzerfreundlichen Archivangebots.

Schließlich: Über die Gründe, warum der Text unserer Ankündigung dieses Jahr etwas strenger ausgefallen ist, will ich mich gar nicht äußern. Noch immer ist jedem, der während der Schließung mit einem angemessenen Anliegen zu uns kam, die Tür geöffnet worden. Davon spricht allein die jetzt schon feststehende Zahl an Ausnahmeterminen eine beredte Sprache. Aber für Nachfragen resp. saubere Recherchen haben Vielschreiber ja keine Zeit.

Und ein Letztes: Am 26.02.2012 schrieb ein gewisser Klaus Graf auf Archivalia: „Nach dem Treffen der Hochschularchivare in Siegen machte ich Gebrauch von den großzügigen Öffnungszeiten des Stadtarchivs Siegen …“ Ja, was denn nun? Um es mit des Kritikers eigenen Worten zu sagen: „Gesabber“.

PS: Da ich nun wirklich keine Veranlassung sehe, während meiner Dienstzeit auf jede Blähung im Netz zu reagieren (die pflege ich zur benutzerfreundlichen Beantwortung von sachlichen Anfragen zu nutzen), war ich leider genötigt, diese Zeilen während meiner Freizeit zu schreiben. Auch schade…

In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 11.8.2012 findet sich in der Rubrik „Heimatland“ der Artikel von ph: „Vom Wunsch zur Wirklichkeit. 50 Jahre Jugendwaldheim auf dem Giller. Eine Erfolgsgeschichte“ – beachtenswert das Bildmaterial daus dem Zeitungsarchiv.

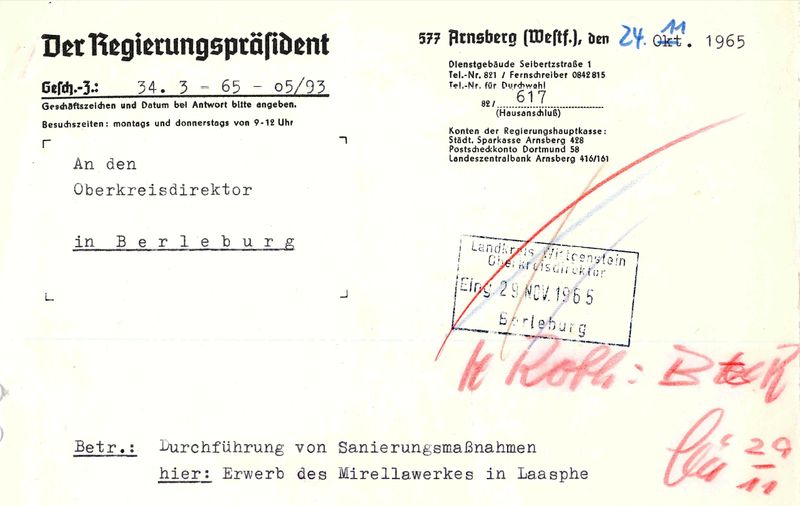

In einer noch unverzeichneten Akte der Kreisverwaltung Siegen Wittgenstein, die Vorarbeiten zu folgender Publikation – Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945–1991. Düsseldorf 1992 – enthält, findet sich folgender Hinweis:

“ …. Nach Erinnerung des Oberkreisdirektors a. D. [Wilfried] Lückert (Vorsitzender des Wittgensteiner Heimatvereins) wurde 1945 von der englischen Militärregierung ein Mann namens „Schläper“, der als Evakuierter in Berleburg lebte, zunächst als Landrat eingesetzt – etwa für 4 Wochen. Er wurde abgelöst durch einen Studenten, der als Dolmetscher bei der Militärregierung tätig war. Sein Name war Wendtland. H. Wendtland wurde nach kurzer Zeit von Herrn Nacken abgelöst. (s. auch beil. Ansprache des Landrates Nacken S. 2 unten)

Nähere Informationen zu den Herren Schläper und Wendtland sind nicht zu bekommen. ….“

Da schau her: „Er wolle nunmehr mit Herrn Flick verhandeln“ etc.

Seinerzeit „Landschaftspflege“, jetzt „Private Public Parntership“.

Da spart der Spender bei den Steuern, im konkreten Fall. Wenn’s wg. leerer Kassen als Prinzip anerkannt ist, dann zudem generell. Die Idee hat sich ja inzwischen rundum durchgesetzt,: die Sätze sind heuer so niedrig sind wie nie, für den, der hat. Eine echte Erfolgsgeschichte ;-)

Aus den hier zitierten Äußerungen geht nicht hervor, ob Friedrich Flick tatsächlich Geld für das Gillerbergheim gespendet hat. Allerdings bleibt bemerkenswert, dass man mit Flick diesbezüglich sprechen wollte. Ist dies Flicksche „Landschaftspflege“ oder „Flick-Pflege“ durch die „Landschaft“?

“ …. „Das ist ein Bodendenkmal von europäischem Rang.“ … Bis zum 20. September noch dürfen Grabungsleiterin Dr. Jennifer Garner (Deutsches Bergbaumuseum Bochum) und ihr Team weiter buddeln. Dann läuft die Genehmigung aus, sie müssen das Grabungsgelände wieder verfüllen. …. So jedenfalls die Auflage der Behörden, das Waldgebiet ist schließlich Wasserschutzgebiet. …..Die Waldgenossenschaft Niederschelden, die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte wollen nicht tatenlos zusehen, sie untersützen die Archäologen im Ansinnen, das Grabungsgelände samt Öfen für die Nachwelt zu sichern. …..Kreisheimatpfleger Dieter Tröps (Bürbach war gestern Morgen auch vor Ort. Unterstützung hat er den grabenden Experten und den Heimatfreunden zugesagt. …. Paul Breuer müsste die Untere Landschaftsbehörde bzw. die Untere Wasserbehörde dazu bewegen, dass die Grabungsstätte nicht im Herbst verfüllt werden muss. …..“

Quelle: Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, „ist am 20. September für immer Schluss?“

Die Siegener Zeitung und die Westfälische Rundschau berichten am 29.8.2012 über den gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen der CDU, FDP und der UWG, der eine abschließende archäologische Erkundung des Geländes beinhaltet. Link zur gemeinsamen Pressemitteilung der genannten Parteien.

In der Siegener Zeitung vom 18. August 2012 (Sonderseite „100 Jahre Bismarckhalle“) findet sich der Bericht „Milchbar gehörte zur Pacht“:

“ …. Zum Pachtgegenstand gehörte in den fünfziger Jahren auch die sogenannte Milchbar im benachbarten Stadtbad. …..“. Folgende Pächter führt der Bericht auf: Eheleute Hans Tepe aus Münster 1955 – 1958, Eheleute Bingener 1958, Eheleute Munkelwitz 1959 – 1960, Eheleute Marianne und Werner Gerlach 1960 – 1964.

Dank an Frau Luke für den Hinweis!

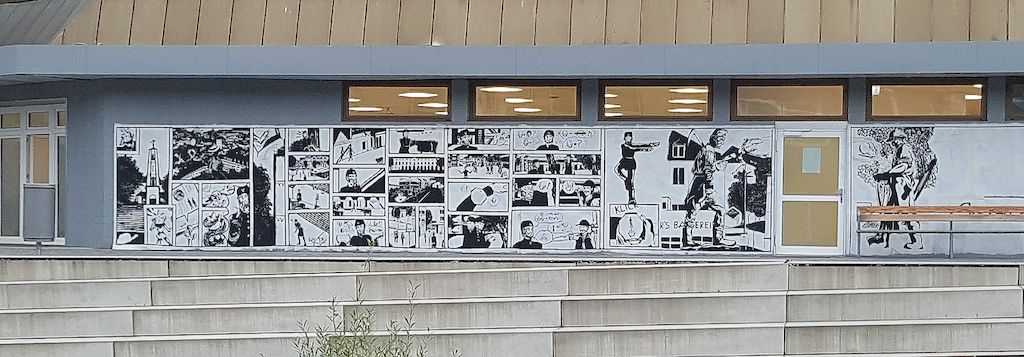

Bis zum Ende der Sommerferien in NRW wurde „Lambert und Laurin“ insgesamt 62 heruntergeladen (- Danke für die schnelle Zahlenlieferung gebührt Herrn Müller von outline development!). Erfahrungsberichte, Kritik, gerne auch Lob sind sehr erwünscht.

Interessant wäre zu wissen, warum die Synagoge als Motiv gewählt wurde. Das Motiv hat in der Entstehungsphase für leichte „Verwirrung“ bei einigen Passanten gesorgt, die vereinzelt auch die Künstlerin gefragt haben, was das wohl für eine Kirche sei. Ist eine Informationstafel an der Stelle geplant? Hoffentlich ist darin dann nicht auch von „der in 1938 abgebrannten Siegener Synagoge“ die Rede. „1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckten/ zerstörten Synagoge“ o.ä. wäre treffender.

Ansonsten ist das Projekt künstlerisch wertvoll und bringt etwas Farbe nach Siegen. Bleibt zu hoffen, dass an der Stelle keine illegalen Graffiti gesprüht werden.

Aus dem Newsletter der Körber-Stiftung zum Geschichtswettbewerb:

“ Liebe Freundinnen und Freunde der historisch-politischen Bildung,

am 1. September hat der neue Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten begonnen. Bis 28. Februar 2013 können Kinder und Jugendliche zum Thema »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte« auf Spurensuche gehen. Wir bieten zur neuen Ausschreibung umfangreiche Materialien und Fortbildungen für Schüler und Tutoren an.

Im europäischen Geschichtsnetzwerk EUSTORY kommen die Preisträger vergangener Wettbewerbe zu zwei Akademien im September zusammen, das FutureLab Europe begrüßt neue Teilnehmer und in zahlreichen Veranstaltungen in und außerhalb Hamburgs widmen wir uns der historisch-politischen Bildung und der Zukunft Europas. Mehr dazu in diesem Newsletter.

Start des neuen Geschichtswettbewerbs

Die neue Ausschreibung

In der neuen Ausgabe von spurensuchen dreht sich alles um die Ausschreibung »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte«. Historische und aktuelle Nachbarschaftsgeschichten, Hintergrundartikel und Tipps sowie die »Gelben Seiten« mit den vollständigen Wettbewerbsunterlagen bereiten Jugendliche und Tutoren auf den Wettbewerb vor. Einzelhefte und Klassensätze können unter edv@awu.de bestellt werden. Basisartikel und Gelbe Seiten stehen auch online – – http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/thema-nachbarn/magazin-spurensuchen.html – zur Verfügung.

Weiteres Material zum Wettbewerb

Zum Start des Geschichtswettbewerbs erscheint eine Sonderausgabe des Online-Magazins »Lernen aus der Geschichte«. Die vorgestellten Projektbeispiele, Onlinequellen und Unterrichtsmaterialien widmen sich ganz dem Thema »Nachbarn in der Geschichte«. Didaktiker und Praktiker geben Methodentipps zur historischen Projektarbeit.

Das Magazin zum online lesen und PDF-Download: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/Magazin

Sonderwettbewerb zu deutsch-französischen Beziehungen

Grenzüberschreitende Projekte zur deutsch-französischen Nachbarschaftsgeschichte haben eine doppelte Preischance. Sie können im Geschichtswettbewerb und einem Sonderwettbewerb der Körber-Stiftung mit der Föderation deutsch-französischer Kulturhäuser eingereicht werden. Diese Initiative unter der Schirmherrschaft der Bevollmächtigten für deutsch-französische Kulturbeziehungen, Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, gehört zum Begleitprogramm der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Elyséevertrags.

Nähere Informationen hier: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/sonderinitiative/deutsch-franzoesischer-wettbewerb.html

Sonderinitiative »Deutsche und Polen: gegeneinander, nebeneinander, zusammen.«

Wettbewerbsarbeiten zur deutsch-polnischen Nachbarschaft haben in einer gemeinsamen Initiative mit der KARTA-Stiftung, unserem EUSTORY-Netzwerkpartner in Polen, ebenfalls eine doppelte Chance. Der polnische Geschichtswettbewerb »Historia Bliska« (Geschichte ganz nah) thematisiert in der nächsten Ausschreibung das Verhältnis Polens zu seinen Nachbarstaaten. Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 können unter bestimmten Bedingungen an beiden Wettbewerben teilnehmen oder Sonderpreise erringen. Ausschreibung der Sonderinitiative: http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=3733

Workshops für Schüler und Lehrer

Tutoren, und solchen, die es werden wollen, bieten unsere Lehrerworkshops Methodentraining und Erfahrungsberichte sowie Themen- und Quellenbeispiele zur Ausschreibung »Nachbarn in der Geschichte«.

Im bundesweiten Lehrerworkshop für »Einsteiger« sind noch einige Plätze frei. Er findet vom 16. bis 18. September im KörberForum in Hamburg statt.

Mit unseren Kooperationspartnern in den Bundesländern organisieren wir in den nächsten Wochen Tagesworkshops zum Geschichtswettbewerb, die überwiegend als Lehrerfortbildung anerkannt sind.

Termine und Anmeldemöglichkeiten: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/lehrerworkshops.html

Schülerworkshops zur DDR-Geschichte

Deutsch-deutsche Nachbarschaftsgeschichten gilt es bei zwei weiteren Schülerworkshops zu entdecken. Das sächsische Kultusministerium veranstaltet vom 20 bis 22. September das erste sächsische Geschichtscamp. Das »Zeitwerk« des Landesjugendrings Brandenburg lädt vom 1. bis 5. Oktober zum Workshop »Leben mit der Mauer« ein. Bei beiden Veranstaltungen sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Informationen und Anmeldemöglichkeit: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/schuelerworkshops.html

Hinweise zur Archivarbeit

Jeder Ort und jede Familie hat eine eigene Nachbarschaftsgeschichte. Ein Blick in die Quellenübersichten, die unsere Partner aus Staats- und Stadtarchiven zusammengestellt haben, kann aber dennoch inspirieren, in welchen Beständen sich das »Wühlen« vor Ort lohnt.

Eine Übersicht über Archive mit eigenen Ansprechpartnern für Schülerprojekte findet sich auf den Seiten des Arbeitskreises Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit.

Auch die Archive der Stasi-Unterlagenbehörde BStU und ihrer Außenstellen unterstützen den Wettbewerb. Dennoch braucht die Bearbeitung und Bereitstellung dieser Quellen etwas Zeit. Anträge zur Nutzung von Akten sollten daher möglichst frühzeitig gestellt werden. Um eine schnelle und kostenlose Bearbeitung zu erreichen, ist eine Bescheinigung der Schule unbedingt nötig und der »Spurensucherpass« des Wettbewerbs hilfreich.

Geschichtswettbewerb und Web 2.0

Seit August ist der Geschichtswettbewerb mit einem eigenen Profil auf Facebook vertreten. Unter http://www.facebook.com/geschichtswettbewerb informieren wir über die Angebote rund um den Wettbewerb und Neuigkeiten von unseren Kooperationspartnern. In den nächsten Wochen werden wir zudem das eine oder andere Fundstück zum Thema Nachbarn in der Geschichte ausgraben und präsentieren.

Bereits seit dem Frühjahr ist der Bereich Bildung auf Twitter – https://twitter.com/sven_tetzlaff – präsent. Auch dort gibt es regelmäßig Informationen und Denkanstöße zur historisch-politischen Bildung. Und wer selbst aktiv werden möchte, dem empfehlen wir diesen lesenswerten Twitter-Leitfaden speziell für Historiker. …..“

Wir liegt leider der Artikel (Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, “ist am 20. September für immer Schluss?”) nicht im Original vor, aber nach meiner Einschätzung sollten die Behörden hier einen Ausnahmeregelung machen. Es ist grundsätzlich richtig, dass wenn das Grabungsgelände in einem Wasserschutzgebiet liegt, die Stelle eigentlich wieder verfüllt werden muss. Ein dauerhaftes Offenhalten der Stelle ist sicher eine Prüfung wert, ebenso die Abwägung der Interessen des Wasserschutzes und der Heimatpflege bzw. des Fremdenverkehrs. Ich denke, dass der Gewinn durch die Ausgrabung für die Wissenschaft wie auch für den Tourismus und die Heimatpflege für die Region nicht zu verachten ist. Es wird sicher schwierig sein, die Öfen zu konservieren und einen freien Zugang zu ihnen trotz des Wasserschutzgebietes zu gewährleisten, aber man könnte auch über eine Translozierung der Öfen nachdenken. Und wenn es nur das „Anheben“ im Block ist, so dass die Öfen zukünftig oberirdisch stehen würden. Für Niederschelden wäre eine Art Freilichtmuseum bzw. archäologische Station sicher eine Bereicherung zumal sich die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte sicher bei einem solchen Unterfangen beteiligen würden.

In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Leserbrief „Regisseur, nicht Akteur“ zur Rolle Hindenburgs als Militärbefehlshaber und Politiker in der Weimarer Zeit. Ein sich auf Wolfgang Pyta berufendendes Zitat: “Er sei nicht Akteur, sondern Regisseur des Untergangs [der Weimarer Republik] gewesen!”

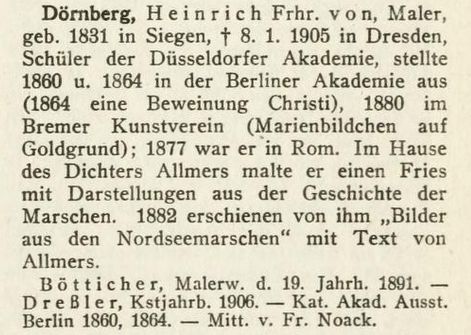

Ergänzungen zu Landrat Dörnberg:

1) Unser Heimtland 1967, S. 10:

“Nachdem sich am 18. August 1866 der Norddeutsche Bund konstituiert hatte, wurde am 12. Februar 1867 die erste allgemeine Reichstagswahl ausgeschrieben, für die allerdings das Dreiklassenwahlrecht maßgebend war. Ihr Ergebnis konnte damit damit nur ein die politische Meinung stark verzerrender Spiegel sein. Bei den auch im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf durchgeführten Wahlen war hier zum Abgeordneten für den Reichstag des Norddeutschen Bundes der Landrat Freiherrn von Dörnberg aus Siegen gewählt worden. Auf ihn wurden 11547 Stimmen abgegeben; sein Mitbewerber, der Kreisgerichtsdirektor v. Beughem aus Neuwied, erhielt 5182 Stimmen. Dies geht aus einer am 19.Februar 1867 im Siegener Kreisblatt (früher Intelligenz-Blatt) erschienenen amtlichen Bekanntmachung hervor.

Dieser Wahl war ein wochenlanger Wahlkampf voraufgegangen, der in zahlreichen Veröffentlichungen des Intelligenz-Blattes seinen Niederschlag fand. Jetzt, wo die Wahl vorbei war, hielt es der Königl. Landrat v. Dörnberg für an der Zeit, in bezug auf einige ihm gemachte Vorwürfe eine Art von Rechenschaftsbericht abzulegen …..”

Klingt als wäre die Beschäftigung mit dem ersten Wahlkampf in Siegen-Wittgenstein nicht uninteressant.

2) In der Siegener Zeitung vom 21.5.1965 findet sich eine Würdigung der “Statistischen Nachrichten” (1865) durch den Siegener Stadtarchivaren Dr. Wilhelm Güthling: “…. Gleichzeitig aber erschien, ebenfalls als Druck der Vorländerschen Druckerei eine Veröffentlichung des Kreises Siegen. Auf 170 Seiten waren hier “Statistische Nachrichten über den Kreis Siegen aus den Jahren 1860-1865 ….zusammengestellt von dem Königlichen Landrat Freiherr von Dörnberg”. Diese Schrift ist offensichtlich ohne Zusammenhang mit der Fünfzigjahrfeier [der Zugehörigkeit Westfalens zu Preußen, Anm. Bearb.] erschienen. Sie ist vielmehr eine echte Landeskunde, für die wir heute, nach hundert Jahren, der damaligen Kreisverwaltung besonders dankbar sein müssen. …… Man kann nur bedauern, daß keiner seiner Nachfolger ….. ähnliche “Statistische Nachrichten zusammengestellt hat..”

Heute in der Printausgabe der Siegener Zeitung (S. 3) wird über die Kreistagssitzung (s. o.) berichtet:

„…. Eine finanzielle Beteiligung [des Kreises] an dem Projektsei aufgrund fehlender gesetzlicher Verpflichtung nur im Rahmen einer freiwilligen Leistung möglich, hieß es dazu in der Sachdarstellung des Kreises. Im Vorfeld der Grabungen habe es Kontakt zur Unteren Landschaftsbehörde gegeben, die für die Grabung eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe, die über das Jahr 2009 [!] hinaus stillschweigend weiter verlängert worden sei „und die auch zukünftig stillschweigend weiter verlängert werden wird“ [!]. Eine mögliche Verfüllung und eventuelle Zerstörung von Bodenfunden hatten die Fraktionen in ihrem Antrag ebenfalls befürchtet. Dagegen wies der Kreis darauf hin, dass eine behördliche Verpflichtung zur Verfüllung des Geländesnicht bestehe. Der Antrag wurde in der Kreistagssitzung einmütig [!] und ohne Aussprache [!!] angenommen.“

Schön, wenn wir schnell und erfolgreich helfen konnten. Die Idee wurde übrigens von der CDU (maßgeblich Werner Schulte und Bernd Brandemann) initiiert und an UWG und FDP herangetragen. Als Historiker konnte ich mich da eh nicht verwehren und die FDP-Fraktion sah das genauso. Ein spannendes Grabungsprojekt. Es wäre schön, wenn man auch unseren Vorschlag aufgreifen würde, das Grabungsfeld didaktisch zu erschließen, um zu verstehen, was dort ausgegraben wird.

Ich habe von 1938 -56 in Siegen gelebt.Eisernerstr.26.Ich habe mich im Internet umgeschaut,aber ich erkenne kaum noch etwas.Werde demnächst noch einmal die Stadt besuchen. Sami

Die Siegener Zeitung berichtete heute [erst ? – s.u.] im Print, dass

Vertreter der CDU-Stadtratsfraktion mit dem Bundestagsabgeordnete