„Der Nachlass besteht zum größten Teil aus Akten, die Gädeke im Laufe seiner Tätigkeiten bei den Westfälischen Schülerbibelkreisen (BK) angelegt hat. Persönliche Dokumente finden sich in weitaus geringerem Ausmaß. Deshalb bietet sich der Nachlass vor allem zur Forschung über die Geschichte der Westfälischen Schülerbibelkreise und der evangelischen Jugendarbeit, schwerpunktmäßig in der Zeit von 1945 bis Mitte der 1970er Jahren an. Weiterlesen

Archiv der Kategorie: Archivgut

Neue Ausstellung in der Stadtbibliothek Kreuztal

Bis zum 14. September sind im Foyer der Stadtbibliothek Kreuztal historische Messbildaufnahmen von Albrecht Meydenbauer zu sehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Prof. Dipl.-Ing. Albrecht Grimm aus Hilchenbach mit Unterstützung durch Dieter Wörster aus Ferndorf. Highlights der Ausstellung sind zwei historische Aufnahmen der Nikolaikirche in Siegen von 1892, über deren Herstellung auch die Siegener Zeitung am 13. August 1892 berichtete.

Quelle: Siegener Zeitung, 13. August 1892

Online: Leitfaden zur Ordnung, Aufbewahrung und Archivierung von Sammlungsbeständen für Erinnerungsinitiativen

Die in zahlreichen Initiativen entstandene Überlieferung zur Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung von NS-Unrecht gilt es, dauerhaft in öffentlichen Archiven zu sichern und zugänglich zu machen. Um die Abgabe der Sammlungen an ein Archiv bestmöglich vorzubereiten, wurde seitens des Hessischen Landesarchivs in Zusammenarbeit mit den Initiativen und kommunalen Archiven ein Leitfaden entwickelt.

Seit Jahrzehnten befassen sich sowohl in Hessen als auch bundesweit zahlreiche Einzelpersonen, Erinnerungsinitiativen und Gedenkstätten (im Folgenden kurz Initiativen) aktiv damit, die Geschichte jüdischen Lebens sowie das begangene NS-Unrecht in den jeweiligen Orten und Regionen aufzuarbeiten und zu erforschen.

Dabei entstanden bzw. entstehen umfangreiche Sammlungen, u. a. Zeitzeugeninterviews, Korrespondenzen mit Zeitzeugen und deren Nachfahren, Privatfotos oder auch Filmaufnahmen. Darüber hinaus finden umfangreiche Recherchen in Archiven, Bibliotheken oder auch anderen Institutionen weltweit statt, die die Sammlungen mit entsprechenden Unterlagen anreichern. Diese breite Überlieferung gibt zum einen nicht nur Aufschluss über lokalhistorische Begebenheiten, sondern dokumentiert auch die Arbeit der Initiativen selbst, die von einem immensen, zumeist ehrenamtlichen Engagement zeugt. Weiterlesen

Verschlossene Auster 2025 für die „Bundeslöschtage“

Netzwerk Recherche verleiht die „Verschlossene Auster“ an die Bundesregierung, stellvertretend auch für ihre Vorgängerin, für die Bundeslöschtage. Trotz gesetzlicher Archivierungspflichten werden dienstliche E-Mails, Chatverläufe und Kalenderdaten von Bundesminister:innen nach deren Ausscheiden gelöscht.

Der Negativpreis wird traditionell an Personen oder Institutionen verliehen, die sich durch mangelnde Transparenz und Informationsverweigerung gegenüber der Öffentlichkeit hervorgetan haben.

Besonders bezeichnend ist, dass auch die aktuelle Bundesregierung, trotz öffentlicher Kritik und der Warnungen von Archiv- und Transparenzexpert:innen, nicht gewillt ist, diese Praxis zu ändern oder gesetzlich klarzustellen. Das Bundesarchiv hat mehrfach erfolglos auf drohende Verstöße gegen das Bundesarchivgesetz hingewiesen. Weiterlesen

Tagungsband „Visuelle Quellen – Fotos und Filme in Archiven“ erschienen

Deckblatt des Archivheftes 55, Foto: LVR-AFZ

Heute konnte das LVR-AFZ einige Kisten mit druckfrischen Exemplaren des Archivheftes 55 „Visuelle Quellen – Fotos und Filme in Archiven“ in Empfang nehmen. Somit ist nun pünktlich vor dem 58. Rheinischen Archivtag, der in wenigen Wochen in Viersen stattfinden wird, der Tagungsband zum letztjährigen Rheinischen Archivtag, welcher am 13. und 14. Juni 2024 in Wesseling stattfand, erschienen.

Mit dem Fokus auf visuelle Quellen widmete sich der Rheinische Archivtag 2024 einem wichtigen Bereich der archivischen Überlieferung, der sich nicht nur durch seine meist große Beliebtheit bei den Archivnutzer*innen auszeichnet, sondern die Archive selbst teils vor ganz eigene Herausforderungen stellt. Nach einigen einführenden Betrachtungen zu Fotos als Quellen wurde das Thema in drei Sektionen tiefer erschlossen. Diese spiegeln sich auch im vorliegenden Tagungsband wider. Dazu zählen erstens die Frage nach der Bestandserhaltung von Fotos und Filmen, zweitens die Problematik der Überlieferungsbildung, Bewertung und Erschließung von Foto- und Filmbeständen und schließlich drittens die immer aktueller werdende Herausforderung der digitalen Aufbereitung und Nutzung. Weiterlesen

Pfarrarchive sind gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft

8. Tag der Pfarrarchive fand in Niedermarsberg statt

Ehrenamtliche Pfarrarchivpflegerinnen und Pfarrarchivpfleger aus dem ganzen Erzbistum Paderborn trafen sich in der Propsteipfarrei St. Magnus Niedermarsberg zum 8. Tag der Pfarrarchive. (c) Erzbistum Paderborn

Die Propsteipfarrei St. Magnus in Niedermarsberg war jetzt Gastgeber für den mittlerweile 8. Tag der Pfarrarchive im Erzbistum Paderborn. Ehrenamtliche Pfarrarchivpflegerinnen und Pfarrarchivpfleger trafen sich auf Einladung des Erzbistumsarchivs in diesem Jahr zu ihrem Austausch im Pfarrheim „Alte Propstei“. Die rund 35 Teilnehmenden aus dem ganzen Erzbistum wurden im Namen der Kirchengemeinde begrüßt von Verwaltungsleiter Matthias Rammrath sowie von Michael Streit als Leiter des Erzbistumsarchivs.

Archivarbeit geschieht oft im Verborgenen und wird in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen. Für das „Gedächtnis der Kirche vor Ort“ ist diese Arbeit allerdings von großer Bedeutung – und erhält durch den jetzt angestoßenen Prozess der Bistumsentwicklung mit der Transformation von Seelsorge und Verwaltung im Erzbistum Paderborn noch mehr Gewicht, um die schriftlichen Quellen für die Nachwelt zu erhalten und geschichtliche Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen. Weiterlesen

Aufruf zur Solidarität nach Brand im Archiv der Fliedner-Kulturstiftung: Wertvolle Kulturgüter beschädigt und zerstört

Vom Brand am 19. Mai 2025 in der Versorgungszentrale des Florence-Nightingale-Krankenhauses sind insbesondere das im Gebäude befindliche Archiv sowie das Museumsdepot der Fliedner-Kulturstiftung betroffen. Wertvolle Kulturgüter sowie historische Akten wurden zerstört oder sind stark beschädigt. Die Fliedner-Kulturstiftung ist für die Restaurierung dringend auf Spenden angewiesen.

Dr. Norbert Friedrich sichtet die Schäden im Archiv der Fliedner Kulturstiftung. (Copyright: Kaiserswerther Diakonie/F. Elschner)

Das Archiv der Fliedner-Kulturstiftung umfasste etwa 300 Regelmeter mit Briefen, Dokumenten und Berichten aus dem Nachlass des Gründers der Kaiserswerther Diakonie, Theodor Fliedner, sowie der Kaiserswerther Schwesternschaft. Im Depot des Pflegemuseums wurden neben Nachlässen der Familie Fliedner auch viele Zeugnisse der Diakonissen aufbewahrt, die diese von ihren weltweiten Reisen mitgebracht hatten.

Besonders betroffen sind die historischen Schwesternakten, Verwaltungsakten aus dem 19. Jahrhundert sowie mehrere Protokollbücher der Schwesternschaft, die teilweise verbrannt oder durch Löschwasser bzw. Verrußung stark beschädigt wurden.

Nach ersten Schätzungen geht Dr. Norbert Friedrich, Leiter der Fliedner-Kulturstiftung, davon aus, dass etwa 20 Prozent der Aktenbestände zerstört sind. Durch Brand, Löschwasser und/oder Ruß wurden etwa weitere 40 Prozent der historischen Akten beschädigt. Weiterlesen

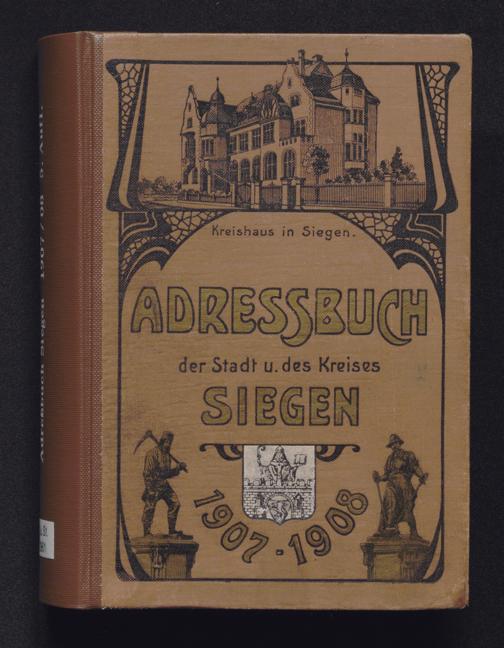

Online: Adreßbuch der Stadt Siegen, der Bürgermeisterei Hilchenbach und der außerdem zum Kreise Siegen gehörenden Ämter (1907/1908)

Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf hat unlängst das Adreßbuch der Stadt Siegen, der Bürgermeisterei Hilchenbach und der außerdem zum Kreise Siegen gehörenden Ämter (1907/1908) online gestellt.

Video: „Der Kunze-Schulkalender in der Ahnenforschung“

Reblog: Klaus P. Graf auf compgen-Blog, 30.5.25

Für die genealogische Forschung bisher eher ungenutzt „schlummern“ in der Digitalen Bibliothek (DigiBib) von CompGen einige historische Nachschlagwerke zum Schulwesen, darunter einige Exemplare der Reihe „Kalender für das höhere Schulwesen Preußens und einiger anderer deutscher Staaten“, auch als „Kunzes Schulkalender“ bezeichnet. Sie können als Quellen für die Suche nach Vorfahren dienen, die als Lehrer an (höheren) Schulen in Deutschland gearbeitet haben.

Ein zur Erfassung dieser Kalender mit dem Dateneingabesystem (DES) angelegtes Projekt Schulkalender hat bisher noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Um mehr über diese früher regelmäßig erscheinenden Nachschlagwerke zu erfahren, hatte CompGen am 8. Mai 2025 Konrad Groth aus Leverkusen als Referenten beim monatlichen Zoom-Meeting eingeladen; er erforscht „Kunzes-Schulkalender“ als bildungspolitische und -historische Quelle. Weiterlesen

Literaturhinweis: Protokolle des Landschreibers Johann Philipp Eyershausen

„Es handelt sich um die von Familienforscher Andreas Schreiber ausgeführte

„Es handelt sich um die von Familienforscher Andreas Schreiber ausgeführte

Transkription der Protokolle des Landschreibers Johann Philipp Eyershausen

in den Ämtern Hilchenbach, Ferndorf und Krombach für die Jahre 1659 bis 1676

mit einem Vorwort des Familien- und Heimatforschers sowie Autors Deutscher

Geschlechterbücher Gerhard Moisel.

Die Protokolle enthalten interessante Informationen für Familienforscher, sei es in den

niedergeschriebenen Testamenten, Ehebesprechungen und/oder Immobilien-Käufen

bzw. -Verkäufen. …..

Anbei ein dem Werk beigefügtes Namens- und Ortsverzeichnis mit Ortschaften,

nicht nur aus dem Siegerland, sondern auch aus dem Sauerland, anderen

Gegenden Deutschlands und dem Ausland.“

Quelle: Forum genealogy.net, Eintrag vom 14.5.2025

Link zur Verlagsseite

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt