„Glocken über den Wäldern“ ist ein Kulturfilm, der das heutige Südwestfalen von der Soester Börde über das Sauerland bis hin zum Siegerland zeigt. Er zeigt das Sauerland der 1950er – im Mittelpunkt steht dabei die Stadt Soest im Herzen der Region. Dieser nennt er die „heimliche Hauptstadt Westfalens“. Von dort aus führt die Reise in die verschwiegene Bergwelt des Sauerlandes. Nahezu verwunschene und märchenhafte Motive dieser ursprünglichen Landschaft zeigen Zinnen bewerte Burgen, Flüsse, Seen und endlose Wälder im Spiel der Jahreszeiten. Thematischen Anschluss an den Siegerlandfilm „Der Eisenwald“ knüpft „Glocken über den Wäldern“ und zeigt die typische Kleinindustrie des Sauerlandes, wie die schwere Arbeit eines Hammerschmiedes oder die schweißtreibende Arbeit der Glockengießer sowie die Arbeit eines Drahtziehers. Die Aufnahmen zeigen aber auch regionaltypische Haus- und Landarbeit werden in den Fokus gerückt. Der Westfälische Verkehrsverband war Auftraggeber der Produktion und setzte den Film vor allem als Werbemitteln ein. Weiterlesen

Archiv der Kategorie: Archive

Online: „Praktische Archivkunde“

„Das übersichtliche Handbuch zu Fragen der Archivtheorie und -praxis ist besonders auf das Berufsbild der Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, ausgerichtet. Der Leitfaden ist von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der kommunalen Archivpflege entstanden. Als Handreichung eignet er sich aber nicht nur für die Ausbildung und spätere Tätigkeit von Fachangestellten in Archiven, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Archiven, die über keine Fachausbildung verfügen. Diese Publikation kann nicht mehr über den Ardey-Verlag bezogen werden, da die 4. Auflage vergriffen ist und der Verlag Ende 2025 seine Buchproduktion eingestellt hat. Ersatzweise findet sich hier ein Download der Publikation.„

„Das übersichtliche Handbuch zu Fragen der Archivtheorie und -praxis ist besonders auf das Berufsbild der Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, ausgerichtet. Der Leitfaden ist von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen der kommunalen Archivpflege entstanden. Als Handreichung eignet er sich aber nicht nur für die Ausbildung und spätere Tätigkeit von Fachangestellten in Archiven, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Archiven, die über keine Fachausbildung verfügen. Diese Publikation kann nicht mehr über den Ardey-Verlag bezogen werden, da die 4. Auflage vergriffen ist und der Verlag Ende 2025 seine Buchproduktion eingestellt hat. Ersatzweise findet sich hier ein Download der Publikation.„

Forum „Archive unter Druck“

„Archive und andere Gedächtnisorganisationen geraten zunehmend unter Druck. Sie müssen ihre Aufgaben und ihre Bedeutung in pluralistischen Demokratien immer häufiger erklären und auch verteidigen. Das zeigt sich unter anderem an Debatten zur finanziellen und personellen Ausstattung oder Standort-Diskussionen. Dazu zählen auch politische Debatten und Erwartungen bezüglich der fachlichen Arbeit, zum Beispiel bei inhaltlichen Fragen, was als bewahrenswertes Archivgut gilt und überliefert wird.

Als Einrichtungen, die zur sachgerechten Sammlung, Aufbewahrung und Bereitstellung von Unterlagen verpflichtet sind, sichern Archive einen unverfälschten Blick auf das Originaldokument. Damit leisten sie einen zentralen Beitrag zur Transparenz von Entscheidungen und zur Nachvollziehbarkeit historischen und aktuellen Handelns in demokratischen Gesellschaften. …..“

Auf die diese Veranstaltung in Berlin, an der auch der Arbeitskreis Offene Archive des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare mit seiner „AG Demokratie“ beteiligt ist, weist siwiarchiv sehr gerne. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt.

Alle weiteren Informationen hier: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/blog/archive-unter-druck-einladung-zum-gemeinsamen-forum#no-back

Berufswunsch Historiker*in. Ein Videofilm der Uni Siegen

Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit haben Dr. Jürgen Strothmann und Studierende aus dem Historischen Seminar einen Film zum Studium der Geschichte und dem Beruf „Historiker*in“ u. a. auch im Stadtarchiv Siegen gedreht.

Weiterführende Links:

Video in der Mediathek der Agentur für Arbeit

Quelle: Uni Siegen, News, 29.10.2025

Neuerscheinung des Landesarchivs NRW: „Massenakten“ Band 5

„Einzelfallakten zu sämtlichen Kirchen und Schulen Westfalens sind zwei Themen des neuen Bandes, darüber hinaus „Optionsakten“, die Entscheidungen von Polen und Deutschen für eine Staatsangehörigkeit als Folge des Versailler Vertrags beinhalten. Ghettorentenakten beleuchten ein besonderes Kapitel der jüdischen Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg und der Justizgeschichte. Und 7 weitere Beiträge …“

„Einzelfallakten zu sämtlichen Kirchen und Schulen Westfalens sind zwei Themen des neuen Bandes, darüber hinaus „Optionsakten“, die Entscheidungen von Polen und Deutschen für eine Staatsangehörigkeit als Folge des Versailler Vertrags beinhalten. Ghettorentenakten beleuchten ein besonderes Kapitel der jüdischen Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg und der Justizgeschichte. Und 7 weitere Beiträge …“

Jens Heckl (Hg.): Quellen erzählen Geschichten: Unbekannte Quellen Band 5: „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren, Duisburg 2025 (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 98),

ISBN: 978-3-932892-39-4, 206 S., zahlreiche Abb., 5,00 €. Bezug über das Landesarchiv NRW Abt. Westfalen: westfalen@lav.nrw.de

Quelle: Landesarchiv NRW via Archivportal NRW, 11.2.2026

Stadtarchiv Olpe: Ausbildungsstelle als FAMI – Fachrichtung Archiv

Ausbildungsbeginn 01.08.2026

„Du erlernst das Sichten, die Bewertung und die Erhaltung von Schriftgut und anderen Informationsträgern. Ebenfalls wirst du mit der Ordnung und Verzeichnung von Archivbeständen vertraut gemacht. Du unterstützt die Beratung interessierter Bürger:innen im Lesesaal des Archivs. ….

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Der Berufsschulunterricht findet am Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln statt.“

Eine aussagekräftige Bewerbung mit den letzten zwei Zeugnissen ist im Online-Stellenportal der Stadt Olpe unter https://olpe.ris-portal.de/ bis zum 12.04.2026 möglich.

Mehr Information finden sich hier.

„Damit wir auch zukünftig eine Vergangenheit haben –

Für eine dem digitalen Zeitalter angemessene Ausbildung und Lehre in Archivwesen und Geschichtswissenschaft.“ Positionspapier NFDI4Memory

„Das vorliegende Positionspapier ist im Rahmen der ersten „Linking Data|Linking

Communities“-Summer School am Landesarchiv Baden-Württemberg unter dem Thema „Das Beste aus zwei Welten. Digitale Methoden und Use Cases in Archivwesen und Digital History“ entstanden. Unterzeichnet haben Beteiligte der Summer School und Mitglieder des Steering Committees von NFDI4Memory. Das Papier ist an die Unterhaltsträger auf Landes- und Bundesebene gerichtet. Es soll diese für den großen Handlungsbedarf im Bereich Ausbildung bzw. Lehre in Archivwesen und Geschichtswissenschaft mit Blick auf die Herausforderungen bei der Sicherung wie auch der wissenschaftlichen Auswertung des entstehenden digitalen

Kulturerbes sensibilisieren und auf die zu deren Bewältigung notwendigen Mittelaufwüchse aufmerksam machen.“

Bekanntmachung der Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Berleburg:

Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Berleburg:

§ 1 Benutzung

Die im Archiv der Stadt Bad Berleburg verwahrten Archivalien können von jedermann benutzt werden, soweit gesetzliche Bestimmungen oder Regelungen der Stadt Bad Berleburg und diese Benutzungsordnung (BO) dem nicht entgegenstehen.

§ 2 Art der Benutzung

(1) Die Benutzung kann erfolgen

a) für dienstliche Zwecke von Behörden und Gerichten,

b) für wissenschaftliche Forschungen,

c) für private Zwecke,

d) für sonstige Zwecke.

(2) Zur Benutzung können nach Ermessen des Archivs

a) Archivalien im Original oder

b) Reproduktionen vorgelegt oder

c) Auskünfte aus den Archivalien gegeben werden.

(3) Benutzer werden archivfachlich beraten, auf weitergehende Hilfen, z.B. beim Lesen älterer Texte, besteht kein Anspruch. Weiterlesen

Video: „Warum Aktenberge Transparenz bedeuten“

„Michael Hollmann ist Archivar mit Leib und Seele und seit 2011 Präsident des Bundesarchivs. Dort landen idealerweise alle Akten, zum Beispiel des Kanzleramtes. So macht das Bundesarchiv Regierungshandeln nachvollziehbar und löst das verfassungsmäßige Grundrecht der deutschen Bürger auf Transparenz ein. Dass das in der Realität nicht immer so reibungslos läuft, erklärt der oberste Hüter der bundesdeutschen Akten im Gespräch mit CORRECTIV-Chefredakteurin Anette Dowideit. CORRECTIV hat kürzlich das Kanzleramt auf die Herausgabe der Akten des Ex-Kanzlers Gerhard Schröder verklagt. Denn das ein ehemaliger Kanzler Akten mitnimmt, um beispielsweise seine Memoiren zu verfassen, ist laut Hollmann ein üblicher Vorgang. Dass diese Akten jedoch danach nicht freigegeben werden, ist hingegen ganz und gar unüblich. Warum die Akten des Bundesarchivs für unsere Demokratie wichtig sind und welche Schönheit der Bürokratie innewohnen kann, erfahren Sie in diesem Gespräch.

Das Gespräch wurde am 28. Januar aufgenommen“

Moderation & Redaktion: Anette Dowideit

Kamera, Ton und Schnitt: Frédéric Gaillard

Produktion: Philipp Schulte

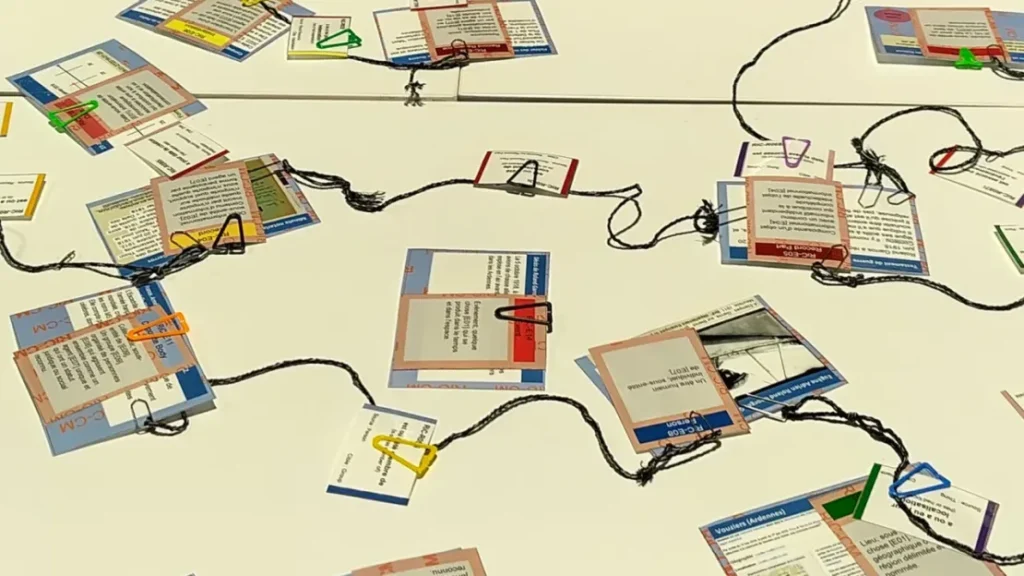

ICA/EGAD veröffentlicht das RiC-Kartenspiel

Photo: Florence Clavaud

Die ICA-Expertengruppe für Archivgutbeschreibung (EGAD) freut sich, das RiC-Kartenspiel vorzustellen – eine interaktive und praxisnahe Methode für Archivarinnen und Archivare, das Konzeptmodell „Records in Contexts“ (RiC) zu verstehen und anzuwenden.

Dieses spielerische Tool wurde für Teams entwickelt und verwandelt komplexe Archivtheorie in eine praktische, kollaborative Erfahrung. Es hilft den Teilnehmenden, Zusammenhänge herzustellen, Beziehungen zu erkunden und RiC in der Praxis zu erleben.

Das RiC-Kartenspiel ist in Englisch und Französisch mit ausführlichen Anleitungen für Spielleiter verfügbar und wird demnächst auch auf Spanisch angeboten.

Das Spiel und weitere Materialien finden Sie hier https://ow.ly/iPPS50Y5sKe

Quelle: ICA, 20. Januar 2026

Anm: Ich würde es gerne auch in deutscher Sprache spielen ……

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt