Florentiene Goswin-Benfer: Chräsdak

…

Joachim Völkel: Erndtebrück unter Wasser? Hochwasser und Dammbruck am Ludwigseck

Marco Hofheinz: Eine politisch motivierte Publikation? Das Erscheinen von Josef Bohatecs „Calvin und das Recht“ in Feudingen im Jahr 1934. Eine literaturgeschichtliche Spurensuche

Wolfram Martin: Bergfinken im Tal des Schüllarbaches

Bernd Stremmel: „De Viehkasse“. Rindviehversicherung der ehemaligen Gemeinde Berghausen

Wolfgang Birkelbach: Die Erinnerungen der Sophie Dreisbach geb. Graeber, an ihre Vorfahren (Teil III – Schluss)

Roland Schol: Wittgensteins Türen und Tore (Teil II – Schluss)

Quelle: Wittgensteiner Heimatverein, Facebook-Seite

Archiv der Kategorie: Archivpädagogik/Bildungsarbeit

II. Teil der Ausstellungsreihe Frauen in Kreuztals Stadtgeschichte

Der Raum für ein etwas anderes Innehalten, nämlich ein gesellschaftlich-kulturelles Erinnern, ist nun noch ein weiteres Mal mit Unterstützung des Kreuztaler Kulturamtes im Foyer der Bibliothek möglich.

Die Geschichtswerkstatt Frauen in Kreuztals Stadtgeschichte befasst sich mit bisher unsichtbarer oder ungeschriebener Geschichte der Frauen in der städtischen Gegenwart und Geschichte. Sie gibt ihnen Zeit, Raum, Stimme und Sichtbarkeit – auch und gerade in der Adventszeit, die auch mit Besinnung auf gesellschaftliche Werte, verkrustete Rollenbilder und mit kleineren Auszeiten in einer Ausstellung einhergehen kann.

Nach der mehrwöchigen Ausstellung zum Leben und Wirken der 1899 in Kreuztal geborenen Bauhaus-Handwerkerin/Designerin Alma Siedhoff-Buscher sowie des berührenden Vortrags über „Das gebrochene Versprechen der Gleichheit am Bauhaus“ von Dr. Marlies Obier, sind nun in dem zweiten Teil der Ausstellungsreihe Frauen in Kreuztals Stadtgeschichte ausgearbeitete und bildreiche Rechercheergebnisse, die in ein gleichnamiges Buchprojekt einfließen werden, zu sehen. Folgende Persönlichkeiten werden vorgestellt: Weiterlesen

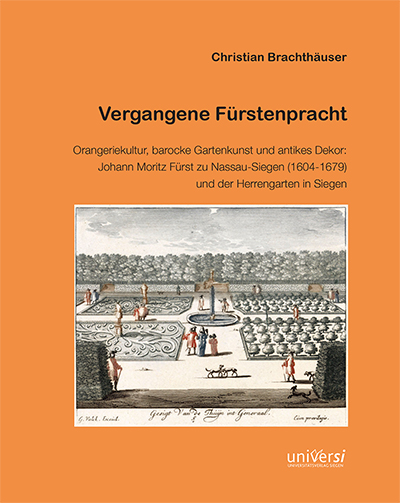

Erschienen: „Vergangene Fürstenpracht – Die Geschichte des Herrengartens in Siegen“

Das Strukturförderprojekt Herrengarten mit der Umgestaltung des geschichtsträchtigen Terrains zu einer öffentlichen Grünanlage am Siegufer haben den einstigen Lustgarten des Fürsten Johann Moritz zu Nassau-Siegen (1604-1679) wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. In seinem neuen Buch „Vergangene Fürstenpracht“, das gerade im Universi-Verlag der Universität Siegen erschienen ist, zeichnet Christian Brachthäuser die historischen Hintergründe des repräsentativen Schlossgartens nach. Dessen Konzeption war so etwas wie die Quintessenz des Wirkens von Johann Moritz als Global Player, ein Ausdruck seines ausgeprägten Faibles für Orangeriekultur, barockes Gartendesign und antike Gestaltungselemente. Nach seiner Rückkehr aus Brasilien griff Johann Moritz in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Siegen aktiv in die Landschaftsgestaltung ein und schuf eine Miniaturausgabe der sagenhaften „Gärten der Hesperiden“ mit blühenden Zitrusgewächsen und antiken Stilelementen. Dabei ließ er sich auch von gartenarchitektonischen Eindrücken aus den Niederlanden inspirieren. Hier hatte sich Johann Moritz vor seinem Aufbruch nach Südamerika am Hof des Statthalters Friedrich Heinrichs von Oranien (1584-1647) aufgehalten und dessen Palastgärten mit ihren klassizistischen Bauwerken, dekorativen Statuen und mediterranen Gewächsen kennengelernt. „Im Zeitalter des aufkommenden Absolutismus sollte der Siegener Herrengarten zum Amüsement der Hofgesellschaft, aber auch zur Präsentation fürstlicher Herrschertugenden und künstlerischer Extravaganz dienen“, wie Brachthäuser in seiner reich bebilderten Studie erläutert. Der am Flussufer der Sieg modellierte Garten war eine Symbiose von Machtdemonstration, Selbstinszenierung und landschaftsarchitektonischer Innovationskraft, der das Ansehen von Johann Moritz angesichts der Konkurrenz zur katholischen Verwandtschaft im Oberen Schloss heben und das Renommee Siegens als Residenzstadt nach den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs aufwerten sollte. Weiterlesen

Das Strukturförderprojekt Herrengarten mit der Umgestaltung des geschichtsträchtigen Terrains zu einer öffentlichen Grünanlage am Siegufer haben den einstigen Lustgarten des Fürsten Johann Moritz zu Nassau-Siegen (1604-1679) wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. In seinem neuen Buch „Vergangene Fürstenpracht“, das gerade im Universi-Verlag der Universität Siegen erschienen ist, zeichnet Christian Brachthäuser die historischen Hintergründe des repräsentativen Schlossgartens nach. Dessen Konzeption war so etwas wie die Quintessenz des Wirkens von Johann Moritz als Global Player, ein Ausdruck seines ausgeprägten Faibles für Orangeriekultur, barockes Gartendesign und antike Gestaltungselemente. Nach seiner Rückkehr aus Brasilien griff Johann Moritz in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Siegen aktiv in die Landschaftsgestaltung ein und schuf eine Miniaturausgabe der sagenhaften „Gärten der Hesperiden“ mit blühenden Zitrusgewächsen und antiken Stilelementen. Dabei ließ er sich auch von gartenarchitektonischen Eindrücken aus den Niederlanden inspirieren. Hier hatte sich Johann Moritz vor seinem Aufbruch nach Südamerika am Hof des Statthalters Friedrich Heinrichs von Oranien (1584-1647) aufgehalten und dessen Palastgärten mit ihren klassizistischen Bauwerken, dekorativen Statuen und mediterranen Gewächsen kennengelernt. „Im Zeitalter des aufkommenden Absolutismus sollte der Siegener Herrengarten zum Amüsement der Hofgesellschaft, aber auch zur Präsentation fürstlicher Herrschertugenden und künstlerischer Extravaganz dienen“, wie Brachthäuser in seiner reich bebilderten Studie erläutert. Der am Flussufer der Sieg modellierte Garten war eine Symbiose von Machtdemonstration, Selbstinszenierung und landschaftsarchitektonischer Innovationskraft, der das Ansehen von Johann Moritz angesichts der Konkurrenz zur katholischen Verwandtschaft im Oberen Schloss heben und das Renommee Siegens als Residenzstadt nach den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs aufwerten sollte. Weiterlesen

16.12.2021 Ge(h)-Denken in Siegen

15:30 – 17:30 Uhr „Aufbruch im Museum“ – Baustellenbesichtigung Aktives Museum Südwestfalen (max. 10 Personen zeitgleich)

„Die Baumaßnahmen im Aktiven Museum Südwestfalen sind abgeschlossen. Wir laden interessierte Bürgerinnen und Bürger im Anschluss an die Gehdenkveranstaltung herzlich zu einer Baustellenbesichtigung ein. Dabei werden erste Konzeptideen der neuen Dauerausstellung sowie besondere Quellen zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen im Holocaust gezeigt.“

Quelle: Siegener Bündnis für Demokratie, Flyer

Freudenberg: Dritter Stern in der REGIONALE 2025 für »Digitale Stadtgeschichte(n) – Unsere Heimatgeschichte live erleben«

Kultur-Projekt wird umgesetzt – Zusammenarbeit von Stadt, Theatervereinen und Schulen

„Großartig“, sagt Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke (r.). Das Projekt „Digitale Stadtgeschichte(n)“ hat in der REGIONALE 2025 den dritten Stern erhalten und kann umgesetzt werden. Stadt, Theatervereine und Schulen arbeiten gemeinsam daran, die Stadtgeschichte neu erlebbar zu machen. Nun kann es auch für Jens Benner (Projekt-Koordinator bei der Stadt Freudenberg, links) und Silke Unbehauen (Flecker WinterTheater, Mitte), losgehen. (Foto: Michael Bahr)

Es kann losgehen! Die Freudenberger Altstadt und die Stadtgeschichte werden für Gäste bald auf neue Weise erfahrbar werden. Möglich macht es das Projekt „Digitale Stadtgeschichte(n) – Unsere Heimatgeschichte live erleben“ der REGIONALE 2025, für das die Stadt Freudenberg mit den Theatervereinen und Schulen vor Ort zusammenarbeitet. Eine Augmented-Reality-Anwendung soll helfen, die Geschichten der Menschen und der Stadt aus den vergangenen Jahrhunderten viel lebendiger vermitteln zu können. Der zuständige Ausschuss der REGIONALE 2025 zeichnete das Vorhaben mit dem dritten Stern aus – auch die Förderung steht.

„Großartig“, sagt Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke (r.). Das Projekt „Digitale Stadtgeschichte(n)“ hat in der REGIONALE 2025 den dritten Stern erhalten und kann umgesetzt werden. Stadt, Theatervereine und Schulen arbeiten gemeinsam daran, die Stadtgeschichte neu erlebbar zu machen. Nun kann es auch für Jens Benner (Projekt-Koordinator bei der Stadt Freudenberg, links) und Silke Unbehauen (Flecker WinterTheater, Mitte), losgehen. (Foto: Michael Bahr)

„Großartig, dass unser Projekt alle Entscheidungsträger überzeugt hat und wir loslegen können“, sagte Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke nach der Auszeichnung. „Hochmotiviert machen wir uns an die Arbeit und werden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie den kreativen Köpfen unserer Stadt die Geschichten und historischen Persönlichkeiten Freudenbergs zum Leben erwecken. Spannende Monate liegen vor uns. Schon heute freue ich mich auf den ersten Spaziergang durch den Alten Flecken, bei dem die digitalen Stadtgeschichten erzählt und dargestellt werden.“

Das Freudenberger Vorhaben besteht aus zwei Komponenten: Technik und Schauspiel. Beides wird dann künftig in einer App zusammengeführt. Gäste und Tourist:innen können sie sich dann bei ihrem Besuch im „Alten Flecken“ auf ihr Tablet oder Smartphone laden – und die Historie der Stadt auf ganz besondere Art und Weise erleben, erklärt Jens Benner, der das Projekt bei der Stadt Freudenberg koordiniert.

„Wenn sie die App öffnen, sehen sie erst einmal ganz normal das Kamerabild. An bestimmten Punkten werden sie eine Art Hologramme finden. Da werden dann schauspielerische Geschehnisse nachgestellt, die historisch hier in der Altstadt stattgefunden haben und die dann dem Gast noch mal anschaulich dargestellt werden.“ Weiterlesen

Archäologie in Westfalen-Lippe 2020 erschienen

Deutschlands erste Flugsaurierspuren mit Hand- und Fußabdrücken aus einem Steinbruch, ein 870 Jahre altes Boot, das Unterwasserarchäolog:innen aus der Lippe bergen konnten, und ein mit Bodenradar wiederentdeckter Tennisplatz auf der Burg Tecklenburg – so vielfältig wie die archäologische und paläontologische Landschaft Westfalens sind die eingesetzten Methoden, mit denen sie untersucht wird.

Deutschlands erste Flugsaurierspuren mit Hand- und Fußabdrücken aus einem Steinbruch, ein 870 Jahre altes Boot, das Unterwasserarchäolog:innen aus der Lippe bergen konnten, und ein mit Bodenradar wiederentdeckter Tennisplatz auf der Burg Tecklenburg – so vielfältig wie die archäologische und paläontologische Landschaft Westfalens sind die eingesetzten Methoden, mit denen sie untersucht wird.

Dieses breite Spektrum spiegelt auch die neue Publikation „Archäologie in Westfalen-Lippe 2020“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). In 80 Beiträgen informieren 119 Autor:innen über die aktuellen Forschungsergebnisse aus Archäologie und Paläontologie und die größten Ausstellungen in Westfalen im Jahr 2020. Weiterlesen

Online: Johann Ludwig Künckel (1712 – 1767) und der Neunkirchener Kirchenskandal

Abstract eines Vortrags von Pfarrer Dr. Tim Elkar, gehalten am Buß- und Bettag 2021, Ev. Kirche Neunkirchen

Link zur PDF: 2021 Buss- und Bettag – Vortrag

Literatur:

Matthias Dahlhoff, Geschichte der Grafschaft Sayn, Dillenburg 1874, S. 127, 149, 303 f.

A. Rosenkranz, Das Evangelische Rheinland II, Düsseldorf 1958, S. 286

Fromme, Fritz, Geschichte des Freien Grundes und des Hickengrundes, Burbach/Neunkirchen? {1964?], S. 47

Walter Thiemann, Johann Ludwig Künckel und der Neunkirchener Kirchenskandal. Ein Pfarrerschicksal im 18. Jahrhundert, Neunkirchen 1975

F.W. Bauks, Die evangelischen Pfarrer in Westfalen, Bielefeld 1980, Nr. 3539

J. Gruch, Die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Rheinland III, Bonn 2018, Nr. 7341 (3 Kinder)

Quellen:

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Westfalen, F 001 (Reichskammergericht), K 652 – Band: 1-3

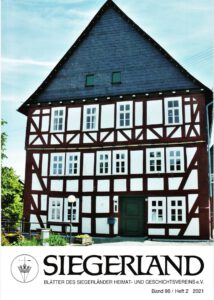

Siegerland-Heft Nr. 2/2021 erschienen

Alte Vogtei Burbach vor der Renovierung, Foto: A. Bingener

Inhalt:

– Bender, Alfons: Das vergessene Hammerwerk, S. 121

– Bingener, Andres: Der Zehnte und die Zehntscheunen in Burbach, S. 132

– Bäumer, Herbert: Die Luftschutzbunker in der Stadt Siegen, S. 139

– Kelm, Michael: Der Kriegsflugplatz Lippe und seine Anschlussbahn, S. 151

– Lerchstein, Wilfried: Kraftpost und Landkraftpost: Mehr Mobilität und eine bessere Postversorgung im Siegerland, Teil 2, S. 170

– Heetfeld, Rolf: Erinnerungen an Weidenauer Industriegeschichte und die Entstehung der Philharmonie Südwestfalen, S. 191

Bezug über den Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein

Dr. Lothar Irle und der SGV

„ …. 1950 wird dann …. Dr. Lothar Irle aus Kreuztal zum Bezirksvolkstumswart gewählt. ….

„ …. 1950 wird dann …. Dr. Lothar Irle aus Kreuztal zum Bezirksvolkstumswart gewählt. ….

Dr. Lothar Irle wird als Nachfolger des am 13. März 1952 im Amt verstorbenen Emil Reusch zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt.

Damit war die NS-Vergangenheit im Bezirksvorstand aber nicht abgestreift. Lothar Irle hatte an den Universitäten Marburg und Frankfurt am Main nordische und Deutsche Philologie, Geschichte und Volkskunde studiert. Bereits 1931 wurde er Mitglied der NSDAP. Irle war unter aderem Gauschulungsredner der NSDAP und Mitgliede der Reichslesebuchkommissionen Hessen und Ruhrgebiet. Nach seiner Promotion im Jahre 1934 verließ er den Schuldienst und war als Dozent für Volkskunde an der Hochschule für Lehrerbildung in Dortmund tätig. „Diesen steilen Aufstieg verdankte er dem Umstand, dass er sich als „Vorkämpfer für den Nationalsozialismus“ hervorgetan hatte.“ (Siegener Zeitung). Ab 1938 war er im Gau Westfalen-Süd Gauführer des Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbundes. Irle war bekennender Antisemit. Aufgrund seiner erheblichen NS-Belastung wurde er nach dem Krieg im Zuge der Entnazifizierung aus dem Schuldienst entlassen und nicht wieder eingestellt. Seither war er als Versicherungsvertreter tätig. Auch Dr. Irle war für Wilhelm Münker, immerhin Namensgeber des SGV-Jugendhofes in Arnsberg, als Bezirksvorsitzender nicht tragbar. Dies geht aus Briefen Münkers an den Hauptvorstand hervor. Seitens des SGV wurde im Jahre 1963, also zur Amtszeit von Lothar Irle als Bezirksvorsitzender, ein Antrag zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn gestellt. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Der Vorgang ist bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein archiviert. (Az.: 032-20, 1963 – 1965)

In die Amtszeit von Lothar Irle fällt die erstmalige Verpachtung der Raststätte Kindelsberg an die Krombacher Brauerei. Am 1. Januar 1962 übernimmt der Unterpächter Edelhoff die Raststätte. ….“

aus: Reik-Riedesel, Udo/Tröps, Dieter: 1896 – 2021 – 125 Jahre SGV Bezirk Siegerland e. V. Festschrift zum Vereinsjubiläum, [Siegen] 2021, S. 20 – 21. Anm: Zur Verpachtung s. a. S. 46 – 48.

Online: Karl Joseph Ley: „Zur Geschichte und ältesten Entwickelung der Siegerländer Stahl- und Eisen-Industrie

ein Beitrag zur Wirtschafts-Geschichte des Siegerlandes“

ein Beitrag zur Wirtschafts-Geschichte des Siegerlandes“

Die Universität- und Landesbbliothek Münster hat unlängst die Dissertation des aus Netphen-Irmgarteichen stammenden Karl Joseph Ley (*19. März 1881) online verfügbar gemacht.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt