Fotos: Carsten Schmale, Thomas Thiel

Grundmauern eines Wirtschaftsgebäudes aus dem 19. Jahrhundert entdeckt

„Die gefundenen historischen Gebäudestrukturen deuten, so Grabungsleiter Frederik Heinze, auf ein Stallgebäude. Dort wurden vermutlich kleine Wagen abgestellt oder Pferde untergebracht.

Wolfram Essling-Wintzer, Referent des LWL für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie und Heinze datieren den Fund in die Zeit von 1825 bis ca. 1890. Es bleibt spannend.“

Quelle: MGK Siegen via instagram am 12.6.25

s. und höre auch:

1) Radio Siegen, Nachrichten vom 12. Juni 2025 und vom 2. Juli 2025

2) Westfälische Rundschau (Print), „Siegen: Ausgrabung im ältesten Stadtkern – „es bleibt spannend!“ “ vom 13. Juni 2025

3) Siegener Zeitung (Print), „Die wohl spannendste Baustelle Siegens: Archäologen graben Stadtgeschichte aus“ vom 1. Juli 2025

s. a. auf siwiarchiv Einträge zur der vermuteten „Judengasse“:

– Judengasse in Siegen, 14. März 2015

– Judengasse in Siegen – Geschichte vs. Archäologie?, 25. März 2015

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

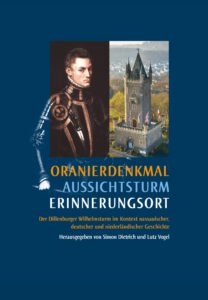

“ …. Unter den Denkmalbauten des 19. Jahrhunderts nimmt der Wilhelmsturm in Dillenburg eine Ausnahmestellung ein. Der Turm ist nicht etwa, wie man zunächst vermuten

“ …. Unter den Denkmalbauten des 19. Jahrhunderts nimmt der Wilhelmsturm in Dillenburg eine Ausnahmestellung ein. Der Turm ist nicht etwa, wie man zunächst vermuten

Inhalt:

Inhalt: