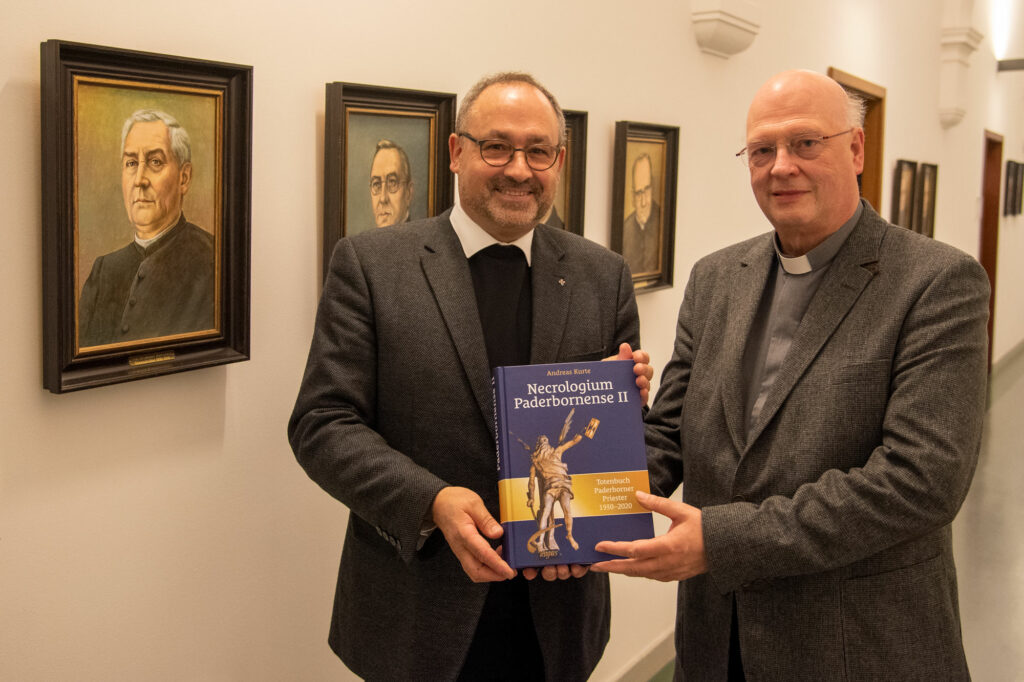

Der am 2.1.1930 verstorbene Generalvikar Josef Rosenberg (Gemälde) ist der erste Eintrag im „Necrologium Paderbornense II – Totenbuch Paderborner Priester 1930 – 2020“ von Monsignore Andreas Kurte. „Die im Buch verzeichneten Priester haben sich für ihre Kirche und damit für das Erzbistum Paderborn eingesetzt“, sagte Generalvikar Alfons Hardt (r.).

Monsignore Andreas Kurte hat jetzt das „Necrologium Paderbornense II“ veröffentlicht und das erste Exemplar an Generalvikar Alfons Hardt überreicht. Die Publikation beinhaltet die Namen und Biogramme von 3.500 Priestern des Erzbistums Paderborn, die in den Jahren 1930 bis 2020 verstorben sind. In die 1.016 Seiten des Buches sind viele hundert Stunden der Recherche und des Schreibens eingeflossen. Mit seinem Buch schließt der in Brakel als Pfarrer wirkende Autor eine 90 Jahre umfassende Lücke in der Darstellung des Paderborner Diözesanklerus: Das 1934 erschienene Necrologium Paderbornense von Professor Dr. Wilhelm Liese mit der Auflistung der von 1822 bis 1930 verstorbenen Paderborner Diözesanpriester wird so fortgeführt.

„Das von Monsignore Andreas Kurte vorgelegte ‚Necrologium Paderbornense II‘ ist ein Buch der Erinnerung an die Weltpriester, die in den Gemeinden des Erzbistums Paderborn gewirkt haben“, sagte Generalvikar Alfons Hardt. Er dankte dem ehemaligen Leiter des Bereichs Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat für seine „akribische und gewissenhafte Detektiv- und Forscherarbeit“. Obgleich das Necrologium Paderbornense die verstorbenen Diözesanpriester aufliste und somit rein formal als „Totenbuch“ gedeutet werden könne, sei es Grundlage für eine lebendige und dankbare Erinnerung: „Die hier verzeichneten Priester haben ihren Glauben vielfältig gelebt und verkündet. Sie haben sich für ihre Kirche und damit für das Erzbistum Paderborn eingesetzt. Halten wir die Erinnerung an sie lebendig und schließen wir sie in das Gebet ein.“

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

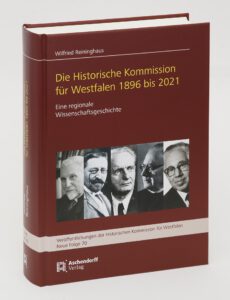

Im Sommer 1896 nahm in Münster die „Historische Kommission für Westfalen“ ihre Arbeit auf. Ihre wichtigste Aufgabe war zunächst die Fortführung des Westfälischen Urkundenbuchs, das vom 1824/25 in Paderborn und Münster gegründeten „Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens“ begonnen worden war. Die Kommission wurde anfangs als Verein geführt, später vom preußischen Provinzialverband übernommen und war immer wieder Versuchen geschichtspolitischer Vereinnahmung ausgesetzt. Viele wissenschaftliche und persönliche Kontroversen wurden in die Kommission hineingetragen, die damit selbst zu einem Schauplatz der Geschichte wurde. Der Autor beschreibt die einzelnen Epochen der Kommissionsgeschichte und versucht, die prägenden Netzwerke nachzuzeichnen.

Im Sommer 1896 nahm in Münster die „Historische Kommission für Westfalen“ ihre Arbeit auf. Ihre wichtigste Aufgabe war zunächst die Fortführung des Westfälischen Urkundenbuchs, das vom 1824/25 in Paderborn und Münster gegründeten „Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens“ begonnen worden war. Die Kommission wurde anfangs als Verein geführt, später vom preußischen Provinzialverband übernommen und war immer wieder Versuchen geschichtspolitischer Vereinnahmung ausgesetzt. Viele wissenschaftliche und persönliche Kontroversen wurden in die Kommission hineingetragen, die damit selbst zu einem Schauplatz der Geschichte wurde. Der Autor beschreibt die einzelnen Epochen der Kommissionsgeschichte und versucht, die prägenden Netzwerke nachzuzeichnen.