„Auf vielfachen Wunsch stellt das LVR-AFZ sukzessive seine Muster-Vorlagen und Handreichungen online zur Verfügung. Nach mehreren Vorlagen aus dem Bereich der archivischen Rechtsfragen folgen nun zwei Handreichungen aus den Feldern Records Management und Überlieferungsbildung. Der Musteraktenplan für Vereine legt die Grundlage für eine geordnete Schriftgutverwaltung außerhalb der öffentlichen Verwaltung. Auch für Vereine wird die Nutzung von Aktenplänen im Zuge der digitalen Verarbeitung der Verwaltungsdaten immer wichtiger. Die Handreichung „Archivische Bewertung in der Praxis“ berührt das direkte Kerngeschäft in jedem Archiv. Auf Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung hat unsere ehemalige Mitarbeiterin Angelika Neugebauer eine Methode in drei Schritten zur Bewertung von Verwaltungsunterlagen erarbeitet, die in dieser Handreichung anschaulich vorgestellt wird.

„Auf vielfachen Wunsch stellt das LVR-AFZ sukzessive seine Muster-Vorlagen und Handreichungen online zur Verfügung. Nach mehreren Vorlagen aus dem Bereich der archivischen Rechtsfragen folgen nun zwei Handreichungen aus den Feldern Records Management und Überlieferungsbildung. Der Musteraktenplan für Vereine legt die Grundlage für eine geordnete Schriftgutverwaltung außerhalb der öffentlichen Verwaltung. Auch für Vereine wird die Nutzung von Aktenplänen im Zuge der digitalen Verarbeitung der Verwaltungsdaten immer wichtiger. Die Handreichung „Archivische Bewertung in der Praxis“ berührt das direkte Kerngeschäft in jedem Archiv. Auf Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung hat unsere ehemalige Mitarbeiterin Angelika Neugebauer eine Methode in drei Schritten zur Bewertung von Verwaltungsunterlagen erarbeitet, die in dieser Handreichung anschaulich vorgestellt wird.

Den Musteraktenplan finden Sie auf der Übersichtsseite zum Records Records Management – Archive im Rheinland (lvr.de), die Handreichung zur Archivischen Bewertung unter Bewertung und Übernahme Bewertung und Übernahme – Archive im Rheinland (lvr.de).“

Quelle: Archiv- und Fortbildungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland, Pressemeldung v. 3.4.2023

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Die Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. feiern in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Auf dem Archivamtblog erscheint alle zwei Wochen eine

Die Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. feiern in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Auf dem Archivamtblog erscheint alle zwei Wochen eine

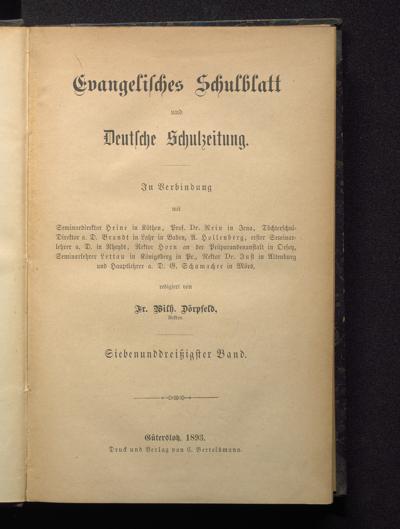

Die Unversitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem 19 Bände dieser Zeitschrift

Die Unversitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem 19 Bände dieser Zeitschrift