Während der Reichspogromnacht machten Wittgensteiner Nazis auch die Synagoge an der Laaspher Mauerstraße zum Symbol der Trennung, als sie im November 1938 nach Jahrhunderten des Zusammenlebens gegen ihre jüdischen Nachbarn und deren Gotteshaus kriminell mit brutaler Gewalt vorgingen. Knapp 85 Jahre später will der Christlich-Jüdische Freundeskreis Bad Laasphe nun die Alte Synagoge zu einem Ort des Miteinanders, der Begegnung machen.

Auch wenn der Laaspher Freundeskreis für die Alte Synagoge noch viel Geld sammeln muss, freuen sich Klaus-Peter Wolff, Rosemarie Bork, Rainer Becker und Jochen Menn (von links), dass das Projekt jetzt konkrete Formen annimmt. (Text und Foto: Jens Gesper, Kirchenkreis Wittgenstein)

1,5 Millionen Euro soll das kosten. Bei einem Pressegespräch mit dem Freundeskreis-Vorsitzenden Rainer Becker, seinem Stellvertreter Jochen Menn, Schriftführerin Rosemarie Bork und Beisitzer Klaus-Peter Wolff vor Ort unterstrichen diese jetzt, dass eine finanzielle Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen auch übers laufende Jahr hinaus sicher sei, wenn der Verein die übrigen benötigten 700.000 Euro aufbringe. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

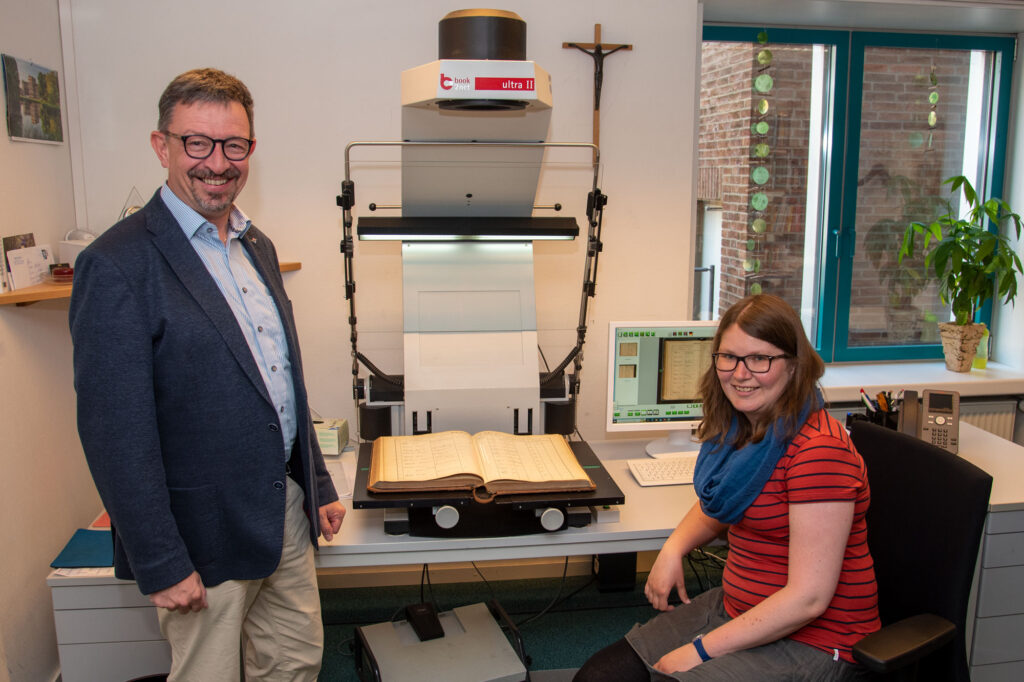

in Mönchengladbach durch das Stadtarchiv –

in Mönchengladbach durch das Stadtarchiv –

Zu den Kernaufgaben aller Archive gehört die Beratung der Verwaltungen bei der

Zu den Kernaufgaben aller Archive gehört die Beratung der Verwaltungen bei der