Das Milchtrinken in der Öffentlichkeit gehörte in den 1950er Jahren zum guten Ton. Durch den amerikanischen Einfluss eröffneten in Deutschland eine Vielzahl von Milchbars, die in den 1960er Jahren wieder aus dem Stadtbild verschwanden. Auch die Bonner Politiker griffen in der Milchbar des Bundeshauses gerne zum Milchshake. Auch an Siegen ging dieser Trend nicht vorbei:

Im Kreisarchiv konnte in einer Niederschrift der Kreis-Ausschusssitzung vom 9. September 1955 gefunden werden, in der die „Einrichtung eines Erfrischungsraumes (Milchbar)“ auf der Tagesordnung stand. Somit hatten also auch die Kreistagsabgeordneten des Kreises Siegen den Wunsch nach dem kühlen gesunden Getränk.

Ein kleiner Raum (Zimmer 12) sollte auf der Etage von Landrat Karl Roth, Oberkreisdirektor Dr. Moning und Kreisdirektor Kuhbier im ersten Obergeschoss der alten Landratsvilla eingerichtet werden. Auf dieser Etage befand sich auch ein Sitzungsraum.

Auf der Einkaufsliste standen: eine Theke mit Schrankeinbauten und Durchgang (750,00 DM), eine Glasvitrine auf der Theke stehend (250,00 DM), ein Kühlschrank (800,00 DM), eine Kaffeemaschine (500,00 DM) und eine „bessere“ Ausstattung mit Geschirr (510,00).

Einige der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, die Anfang 60er Jahren bei der Kreisverwaltung ihren Dienst aufgenommen hatten erinnern sich noch an diesen Raum.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

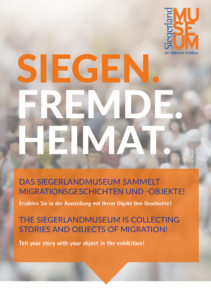

– ein Projekt des Siegerlandmuseums für 2024

– ein Projekt des Siegerlandmuseums für 2024 Separation von der Amtskirche als Ausdruck laientheologischer Selbstermündigung im Siegerland

Separation von der Amtskirche als Ausdruck laientheologischer Selbstermündigung im Siegerland Ein Gemälde des flämischen Malers Rubens, das lange Zeit unauffindbar war, soll beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigert werden. Geschätzt wird, dass das Werk, das den christlichen Märtyrer St. Sebastian mit Engeln darstellt, bei der Versteigerung am 6. Juli für bis zu sechs Millionen Pfund (rund sieben Mio. Euro) den Besitzer wechseln könnte. Das Gemälde war zuletzt 1730 in einer Inventarliste aufgetaucht. Als es 1963 wiederentdeckt wurde, schrieb man es zuerst dem französischen Maler

Ein Gemälde des flämischen Malers Rubens, das lange Zeit unauffindbar war, soll beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigert werden. Geschätzt wird, dass das Werk, das den christlichen Märtyrer St. Sebastian mit Engeln darstellt, bei der Versteigerung am 6. Juli für bis zu sechs Millionen Pfund (rund sieben Mio. Euro) den Besitzer wechseln könnte. Das Gemälde war zuletzt 1730 in einer Inventarliste aufgetaucht. Als es 1963 wiederentdeckt wurde, schrieb man es zuerst dem französischen Maler