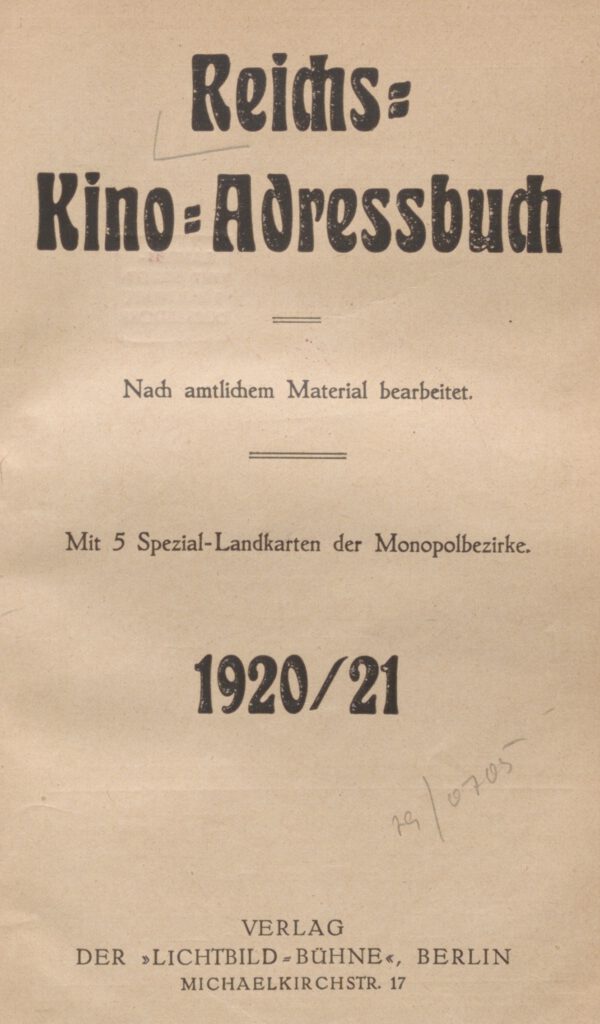

Ausschnitt aus der Startseite des Projektes (Screenshot)

„In der letzten Woche ist eine Reihe von Zeitungen aus Siegen und dem Siegerland in das Portal eingestellt worden. Die Zeitungen sind jemals von Originalen des Stadtarchivs Siegen digitalisiert worden.

Deutsches Bürgerblatt. Diese Zeitung ist in Siegen erschienen, digitalisiert und online gestellt sind Ausgaben der Jahr 1844-1847.

https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/titleinfo/30165747

Sieg-Lahn-Zeitung: Laut Untertitel ein „Organ für die landwirthschaftlichen und gewerblichen Interessen des Siegerlandes und benachbarter Kreise“. Eingestellt sind 13 Jahrgänge aus der Zeit von 1885-1897 sowie eine Probeausgabe von 1884. Die Zeitung erschien dreimal wöchentlich in Siegen.

https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/titleinfo/30179444

Hellerthaler Zeitung: Ein Blatt mit langer Laufzeit. Eingestellt sind die Jahrgänge 2.1896-49.1941. Vorläufige Einstellung wie viele andere Zeitungen auch am 31. Mai 1941. Wiederaufnahme des Erscheinens am 2. Dezember 1950. Die letzte digitalisierte Ausgabe datiert auf den 27. Dezember 1952.

https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/30021589

‚Der Beobachter für die Lande an Sieg und Dill, an Lahn, Leine und Eder’ ist eine Parteizeitung der Deutschen Volkspartei (DVP), die zu Beginn der Weimarer Republik wöchentlich in Siegen erschien. Digitalisiert und ins Portal eingestellt sind Ausgaben der Jahre 1920-1922.

https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/titleinfo/30165581“

Quelle: Zeitungsportal NRW, Facebook-Eintrag, 18.1.26

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Im vergangenen Sommer wurde

Im vergangenen Sommer wurde

„Abstract: Bekanntlich sind Archive und Bibliotheken große und wichtige Player für den Erhalt des kulturellen Erbes eines Landes. Während Archive sich insbesondere auf handschriftliche und unikale Akten und Urkunden konzentrieren, deren Großteil sie zuvor bewerten, verfolgen Bibliotheken einen anderen Ansatz. Sie makulieren i.d.R. wenig und bauen ihren Bestand auf der Grundlage von Sammelrichtlinien und bestimmten Sammlungsschwerpunkten selbst auf. Anhand bestehender Kooperationsprojekte zwischen kommunalen Archiven und den drei Universitäts- und Landesbibliotheken in NRW soll in diesem Praxisbericht deutlich gemacht werden, weshalb gerade Landesbibliotheken und Archive künftig (noch) stärker und ggf. arbeitsteilig zusammenarbeiten sollten, um nicht nur die knapp vorhandenen Ressourcen zu schonen, sondern um auch möglichst effektiv und (digital) nachhaltig das kulturelle Erbe eines Landes für die Nachwelt zu bewahren.“

„Abstract: Bekanntlich sind Archive und Bibliotheken große und wichtige Player für den Erhalt des kulturellen Erbes eines Landes. Während Archive sich insbesondere auf handschriftliche und unikale Akten und Urkunden konzentrieren, deren Großteil sie zuvor bewerten, verfolgen Bibliotheken einen anderen Ansatz. Sie makulieren i.d.R. wenig und bauen ihren Bestand auf der Grundlage von Sammelrichtlinien und bestimmten Sammlungsschwerpunkten selbst auf. Anhand bestehender Kooperationsprojekte zwischen kommunalen Archiven und den drei Universitäts- und Landesbibliotheken in NRW soll in diesem Praxisbericht deutlich gemacht werden, weshalb gerade Landesbibliotheken und Archive künftig (noch) stärker und ggf. arbeitsteilig zusammenarbeiten sollten, um nicht nur die knapp vorhandenen Ressourcen zu schonen, sondern um auch möglichst effektiv und (digital) nachhaltig das kulturelle Erbe eines Landes für die Nachwelt zu bewahren.“