Via instagram verweist das Siegerlandmuseum auf diese kleine Präsentation:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Via instagram verweist das Siegerlandmuseum auf diese kleine Präsentation:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sie sind Teil des größten dezentralen Denkmals der Welt: Die rund 14.000 Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen stehen im Mittelpunkt einer neuen multimedialen WDR-App, die im Herbst veröffentlicht werden soll. Hinter jedem einzelnen dieser Steine des Künstlers Gunter Demnig verbirgt sich ein Leben, ein Schicksal. Mit Hilfe der App sollen der Lebens- und der Leidensweg dieser Menschen erlebbar gemacht werden.

Tom Buhrow, WDR-Intendant: „Wir dürfen die Menschen, an deren furchtbares Schicksal mit den Stolpersteinen erinnert wird, niemals vergessen. Das Projekt ist einzigartig. Es wird zum ersten Mal möglich sein, zu jedem in NRW verlegten Stolperstein Informationen abzurufen. Auch jüngere Menschen, vor allem Schüler:innen, werden sich mit der WDR-App auf ganz neue Weise mit den Opfern des Nationalsozialismus beschäftigen können.“

Mit solch mehrteiligen, betexteten Bildergeschichten wird das Schicksal von rund 200 nordrhein-westfälischen Stolperstein-Opfern illustriert. Das Teilprojekt von „Stolpersteine NRW“ wird mit Studierenden und Absolvent:innen der Kunsthochschule Kassel realisiert. Die Umsetzung wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) gefördert.

© Anne Zimmermann/Greta von Richthofen/Burcu Türker/Marthe Viehmann

KuKu Produzentengalerie, Schloßblick 69, Siegen

KuKu Produzentengalerie, Schloßblick 69, Siegen

Eröffnung: 1.8. 11 Uhr, 1.8. – 22.8.

Öffnungszeiten: Sa–So: 15-18 Uhr & nach Vereinbarung, kuku-galerie@t-online.de

„Paul Neiner, Kunstschlosser von Beruf und Hobbyfotograf zu einer Zeit, als das Fotografieren noch Seltenheitswert hatte, war fasziniert von dem Gedanken, die Entstehung der gewaltigen Brückenkonstruktionen, die in den 60er Jahren durch den Bau der A 45 notwendig wurden, fotografisch zu dokumentieren. Er selbst schreibt dazu: „Die gewaltige Siegtalbrücke war das interessanteste Bauwerk. Der Pfeilerbau mit dem Materialkran, welcher an dem jeweils fertigen Pfeilerstück montiert und immer erhöht wurde, war interessant. Doch etwas ganz Neues war für mich der Einsatz des Vorbauwagens mit den Schalgerüsten für den Bau der Fahrbahn.“

Quelle: Kunstsommer 2021, Homepage

Weitere Informationen: Weiterlesen

Bis 31. Dezember, Museum Wilnsdorf

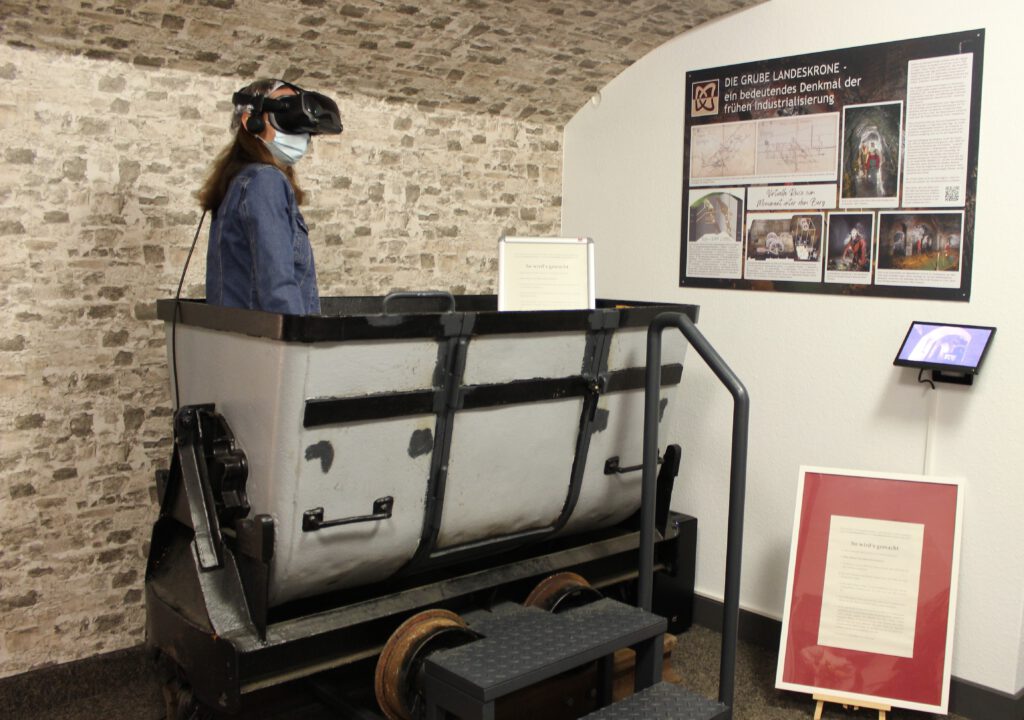

Besucher des Wilnsdorfer Museums erwartet ein neues Abenteuer. Im Ausstellungsbereich „Maschinenhalle Landeskrone“ können sie sich auf die Spuren von Bergmännern begeben und dank modernster 3D-Technologie in die Grube Landeskrone einfahren. So wird die Welt des Bergbaus auf ganz besondere Weise erlebbar.

Blickfang der Ausstellung ist ein echter Grubenwagen aus dem Bergbau. In ihm können die Besucher Platz nehmen und die beiliegende Virtual Reality (VR)-Brille aufsetzen, mit der sie in die virtuelle Welt unter Tage eintauchen. „Dann heißt es ‚Glück auf‘ und schon geht das beeindruckende Abenteuer los“, zeigt sich Museumsleiterin Dr. Corinna Nauck begeistert. Weiterlesen

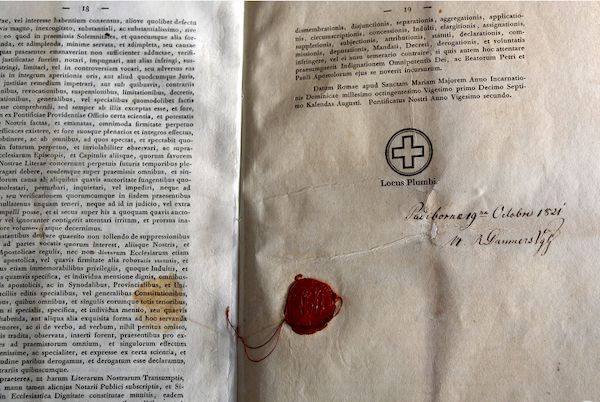

Päpstliche Bulle „De salute animarum“ vom 16. Juli 1821 macht Bistum Paderborn zur zweitgrößten Diözese in Preußen

Durch die Päpstliche Bulle „De salute animarum“ wurde im Jahr 1821 das Bistum Paderborn quasi neu gegründet. Das Erzbistumsarchiv verwahrt ein Exemplar dieser Bulle. Foto: Thomas Throenle / Er

zbistum Paderborn

Im Jahr 1999 feierte das Erzbistum Paderborn seinen 1.200sten Geburtstag, denn im Jahr 799 wurde das in Ostwestfalen gelegene Bistum Paderborn bei der Begegnung von Papst Leo III. und Karl dem Großen gegründet. Aber auch am heutigen 16. Juli 2021 kann ein rundes Jubiläum gefeiert werden: Mit der Päpstlichen Bulle „De salute animarum“ – Über das Heil der Seelen – wurde vor 200 Jahren das Paderborner Bistum neu umschrieben und dadurch zum damals zweitgrößten Bistum in Preußen. Papst Pius VII. unterzeichnete am 16. Juli 1821 die Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Preußen über die Neuordnung der Bistümer in Preußen nach dem Wiener Kongress. Diese veränderte den Zuschnitt des Bistums Paderborn vor 200 Jahren grundlegend und vergrößerte seine Fläche immens. Weiterlesen

Von unbekannt – Bernd Haunfelder: Reichstagsabgeordnete der Deutschen Zentrumspartei 1871-1933. Droste, Düsseldorf 1899, S. 106, PD-alt-100, Link

Literatur und Links

Seite „Gerhard Stötzel“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. April 2021, 05:12 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_St%C3%B6tzel&oldid=211008991 (Abgerufen: 27. Juli 2021, 08:54 UTC)

-Hatzig, Ewald: Gerhard Stötzel – ein Mann macht Karriere . Vom Grissenbacher Dreher bis zum Reichstagsabgeordneten in Berlin, in: Blick in das Netpherland 43 (2001), S. 32-34

– Haunfelder, Bernd: Reichstagsabgeordnete der Deutschen Zentrumspartei 1871-1933. Düsseldorf 1999, S. 106

– Kleber, Thomas: Gerhard Stötzel: Vom Dreher zum Reichstagsabgeordneten, Grissenbach Aktiv e.V. (Hg) Griessenbacher Lesebuch. 700 Jahre Dorfgeschichte(n), Plaidt 2011, S. 255 -260

– Müller, Hans-Hermann: Familienforschung Stötzel, Nachkommen des Henrich Stotzel [!] aus Walpersdorf, Dillenburg 2009, S. 26

– Schröter, Hermann: Gerhard Stötzel, Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Essen, Stadt und Land von 1877 – 1905, in: „Münster am Hellweg“, Heft 6-9 (1978) , S. 67-76

– Stambolis, Barbara: „Es lobe den Herrn der Brand der Hochöfen“ Feste der katholischen Arbeiterbewegung zwischen Konfession und Klasse, in: Geschichte im Westen, Jahrgang 14 (1999), S. 8-20.

Archivalien:

– Bundesarchiv Berlin B 564 [Biografische Sammlung Deutscher Parlamentarier] Nr. 450, Gerhard Stötzel

– Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, I. HA Rep. 84a, Nr. 49798, Strafverfahren gegen den Redakteur der Zentrums-Zeitung „Rheinisch-Westfälischer Volksfreund“ Gerhard Stötzel (MdR, MdL) in Essen wegen Beleidigung des evangelischen „Rheinisch Westfälischen Tageblatt“ ausgetragenen konfessionellen Gegensätze in Werden, 1889 – 1891

Enthält u. a.:

– Anträge der Zentrumsfraktionen des Reichstages und des Landtages auf Aussetzung des Strafvollzuges gegen Stötzel, Nov. 1889, Febr. 1890

– Bericht der Staatsanwaltschaft Essen auf das Gnadengesuch Stötzels mit Schilderung seines politischen Werdeganges einschließlich seines Vorstrafenregisters und der konfessionellen Auseinandersetzungen in Werden sowie mit Befürwortung der Begnadigungen wegen Stötzels Agitation gegen die Sozialdemokratie, Apr. 1891.

Der kürzlich erschienene Band „Koloniale Welten in Westfalen“ enthält auch einen Beitrag zur Entstehung des Siegener Krönchens auf der Nikolai Kirche. Unter dem Titel „Unter der Krone des Brasilianers: Koloniale Herrschaftsrepräsentation und die Entstehung eines Siegener Wahrzeichens“ geht Historiker Tobias Scheidt der Frage nach, wie die Brasilienzeit von Johann Moritz von Nassau-Siegen seinen Umgang mit Herrschaftssymbolik beeinflusst hat. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Entstehungsgeschichte des Krönchens weniger in seiner Erhebung in den Fürstenstand 1652 zu verorten ist, als in seiner Selbstdarstellung als niederländischer Generalgourverneur im brasilianischen Pernambuco (1637-1644). Der Autor plädiert für Kontexterweiterungen bei der Erforschung und Vermittlung regionaler Geschichte.

Das Dortmunder Hoesch-Museum zeigt eine Wanderausstellung von thyssenkrupp Steel Europe

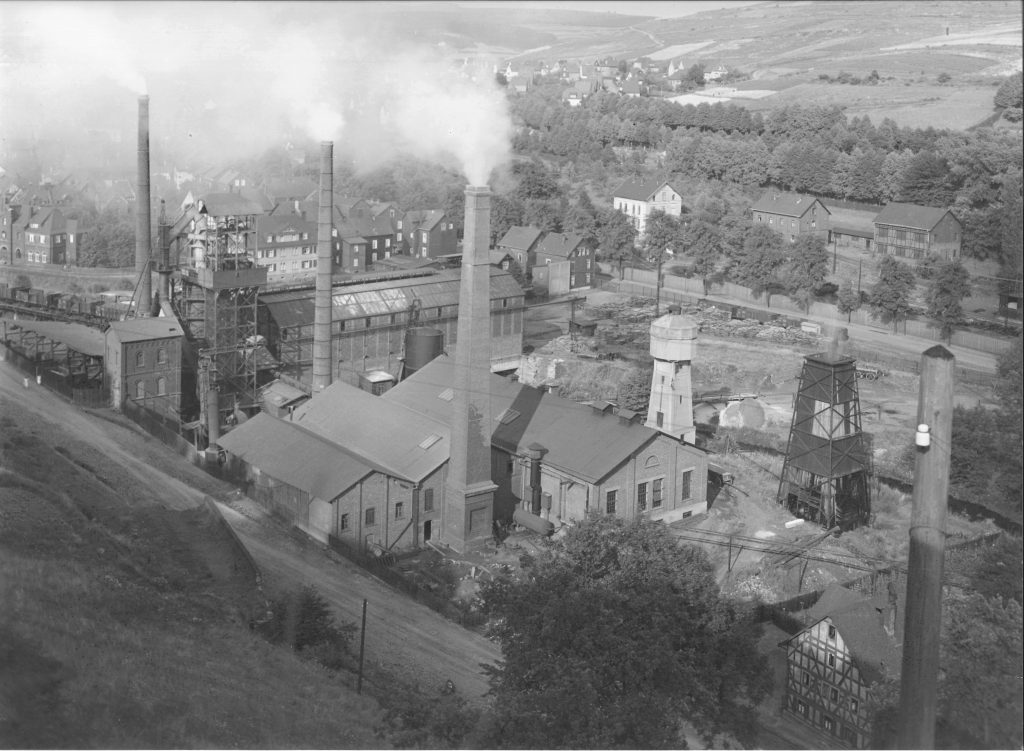

Hainer Hütte, Siegen, Foto: Otto Arnold, 26. Juli 1930

Die Besonderheiten des Siegerlandes beförderten und limitierten die Entwicklung der Eisen- und Stahlgewinnung. Aus den steilen Höhen und engen Tälern oder der Abgeschiedenheit der Region resultierten lange Zeit verkehrstechnische Probleme. Der besondere Siegerländer Wirtschaftskreislauf – die Haubergswirtschaft – ist ein Ansatz zur nachhaltigen Niederwaldbewirtschaftung und prägte die ökonomische Entwicklung der Gegend jahrhundertelang. Weiterlesen

Mirt seinem aktuellen „Blick in die Bestände“ widmet sich das Stadtarchiv Siegen dem Denkmal in der Siegener Unterstadt.

„Der Barock folgte auf die Renaissance und den Manierismus und ging dem Rokoko und dem Klassizismus voran. Starke Kontraste, Bewegungsreichtum, Detailverliebtheit, intensive Farben, große Dimensionen und Überraschungseffekte waren im Barock die Mittel der Wahl, um Ehrfurcht und Bewunderung zu erzeugen. Der Stil entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Rom, verbreitete sich dann schnell in Norditalien, Frankreich, Spanien und Portugal und etwas später auch im übrigen Europa. Diese Folge stellt die drei herausragenden Barockmaler Peter Paul Rubens, Diego Velázquez und Johannes Vermeer vor und nimmt jeweils drei Gemälde unter die Lupe.

Peter Paul Rubens ist berühmt für seine Porträts, Landschaftsbilder, Altargemälde im Geiste der Gegenreformation und Historienmalereien mit mythologischen und allegorischen Motiven. Gezeigt werden seine drei Gemälde „Das Urteil des Paris“, „Daniel in der Löwengrube“ (um 1614-1616) und „Kreuzabnahme“ (1612).

Der Spanier Diego Velázquez war einer der führenden Künstler am Hof von König Philipp IV. und einer der bedeutendsten Maler des Siglo de Oro. Er war ein individualistischer Barockmaler und ein hoch angesehener Porträtmaler. „Die drei Musiker“ (1618), „Alte Frau beim Eierbraten“ (1618) und „Las Meninas“ (1656) sind weltbekannt.

Der Holländer Johannes Vermeer malte vor allem Interieurszenen aus dem bürgerlichen Leben. Seine berühmtesten Werke sind „Dienstmagd mit Milchkrug“ (1657-1658), „Die Malkunst“ (1665-1668) und „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ (1665).

Kinderserie, Regie: Anton Khilman (GB 2017, 14 Min)“

Das Video ist noch bis zum 2. September 2021 online.