Ein Kampf um Recht und Macht. Von Georg Braun

Donnerstag, 19. November 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Stadtbücherei Bad Berleburg, Dritter Ort – Bücherei der Zukunft, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg

Eintritt: 3,00 €

Eine Zeitreise 300 Jahre zurück in die Vergangenheit: 1725 sind die Elsoffer Bauern nicht mehr bereit, die hohen Belastungen durch Frondienste und Abgaben hinzunehmen. Es kommt zu einem blutigen Aufstand, der nicht folgenlos für Elsoff bleibt. Georg Braun beleuchtet in seinem Vortrag „Der Elsoffer Bauernaufstand von 1725 – Ein Kampf um Recht und Macht“ am Mittwoch, 19.11.2025, auch die Situation Wittgensteins in den Jahren 1690 bis 1725. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg. Ein besonderes Augenmerk richtet Georg Braun auf die Rolle des Reichskammergerichts und auf Graf August David, Mitregent auf Schloss Laasphe 1719. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Wittgensteiner Heimatverein und dem Elsoffer Heimatverein im Rahmen der Reihe „Wittgenstein historisch“ statt.

Literatur: Weiterlesen

Schlagwort-Archiv: Sozialgeschichte

Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung im Wandel der Zeit

Fotoausstellung von Henry Sterman im Kreuztaler Rathausfoyer

Bis 28. November lädt der Fotograf Henry Sterman die Besucherinnen und Besucher der Kreuztaler Rathauses auf eine kleine Zeitreise ein: Das Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung im Wandel der Zeit. Von 2008 bis heute hat er immer wieder Fotos von diesem geselligen und friedlichen Miteinander gefertigt, die er nun der Öffentlichkeit präsentiert.

Dabei wird auch die Bedeutung dieses Festes für den Stadtteil deutlich: „Das Stadtteilfest ist über die Jahre zu einem unverzichtbaren Teil des Lebens in der Fritz-Erler-Siedlung geworden“, so Henry Sterman. „Es wird von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert, was auch für das friedliche Miteinander in allen Bereichen verantwortlich ist. Für viele ist dies auch eine Gelegenheit, mit Stolz ihre Landestracht zu zeigen, ohne Vorurteile zu fürchten.“ Der Stolz auf die eigene Herkunft und die herzliche Einladung, die Traditionen und Landesküchen kennen zu lernen, ist Kernelement des Stadtteilfestes. An zahlreichen Ständen werden landestypische Speisen angeboten; mit einem großen abwechslungsreichen Bühnenprogramm wird die Veranstaltung zu einem bunten und fröhlichen Fest. Dreh- und Angelpunkt für die Organisation ist das Stadtteilbüro, in dem die vielen Ideen der Helferinnen und Helfer zusammenlaufen und koordiniert werden.

Bürgermeister Walter Kiß: „Die Ausstellung von Herrn Sterman zeigt eindrucksvoll die positive Entwicklung der Fritz-Erler-Siedlung anhand ihres Stadtteilfestes. Hier wird das friedliche Miteinander der Kulturen gefeiert und gleichzeitig Berührungsängste abgebaut – all das wird durch die Fotos von 2008 bis heute deutlich. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, diese lebhafte Ausstellung im Kreuztaler Rathaus zu besuchen.“

Quelle; Stadt Kreuztal, Aktuelles, 15.10.2025

LWL-Video: Die soziale Frage in Westfalen

Eine kurze Geschichte Westfalens in der Moderne 02/04

„Die zweite Episode der neuen Staffel der „Kurzen Geschichte Westfalens“ in der Moderne widmet sich der „Sozialen Frage in Westfalen“. Im Mittelpunkt steht dabei die Märzrevolution von 1848/49. Eine größer werdende Bevölkerung und knappe Ressourcen führten nicht nur in Deutschland zu einer großen Schere zwischen Armut und Reichtum. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den herrschenden Ungerechtigkeiten führten zu Aufständen und Tumulten und letztendlich zur großen Nationalversammlung.

In Westfalen gilt die Revolution in 1848 häufig als „vergessene“ Revolution – zu unrecht. Denn auch die westfälische Bevölkerung zeigte ihre Unzufriedenheit im Widerstand und forderte unter anderem größere Freiheiten und Gleichheit. Was jedoch konnten die Aufstände erreichen? Wurden ihre Forderungen umgesetzt? Und wie kam die Revolution zu ihrem Ende?“

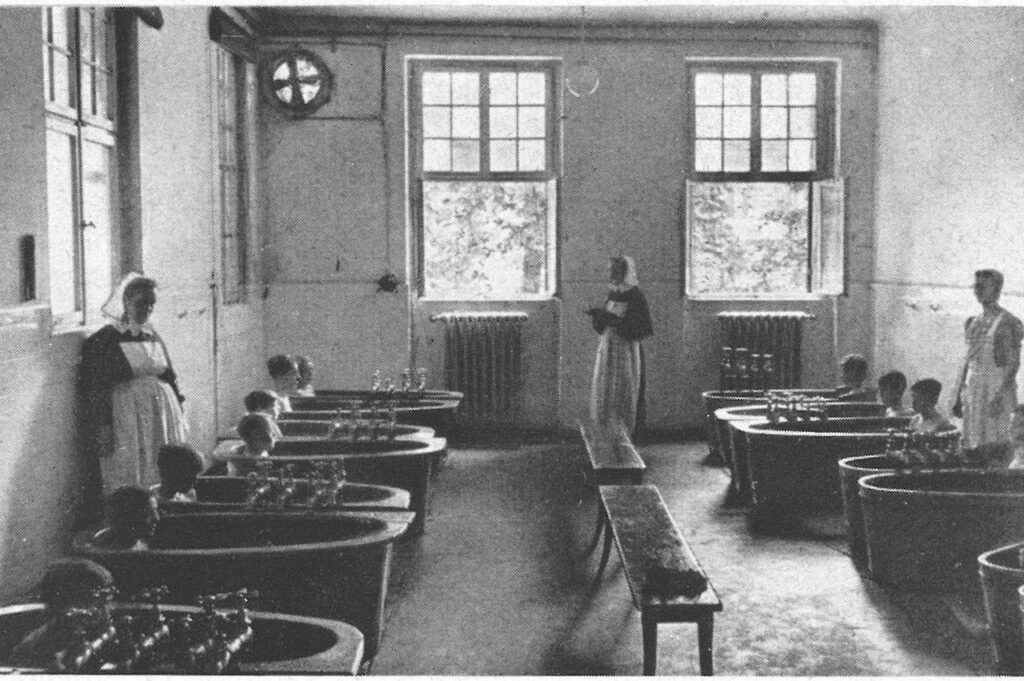

Erster bundesweiter Forschungsbericht zu ehemaligen Kinderkurheimen online

Elisabethheim Nauheim, Badehaus © Archiv für Diakonie und Entwicklung

– Link: HU-Studie Geschichte der Kinderkuren

– Link: Verzeichnis der Kindererholungs-, -kurheime und -heilstättenin der Bundesrepublik 1945–1989 (Stand: Mai 2025)

Der Deutsche Caritasverband, die Diakonie Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Rentenversicherung veröffentlichen heute eine umfassende und unabhängige Untersuchung zur Aufarbeitung des bundesdeutschen Kinderkurwesens zwischen 1945 und 1989. Die wissenschaftliche Arbeit hat ein Forschungsteam der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Nützenadel verantwortet. Das Forschungsteam arbeitete grundlegende Strukturen der Kindererholungskuren auf und ordnete diese in dem nun vorliegenden Forschungsbericht empirisch, sozialrechtlich, historisch und konzeptionell ein. Zum ersten Mal wurde das einstige bundesdeutsche Kinderkurwesen grundlegend und umfassend als Gesamtphänomen untersucht. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler historische Dokumente aus rund 60 Archiven analysiert und zahlreiche Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt. Begleitet wurde die Forschung durch einen Projektbeirat. Diesem gehörten auch Vertreterinnen von Betroffeneninitiativen an.

Zwischen 1951 und 1990 verbrachten laut Schätzung der Autorinnen und Autoren 11,4 Millionen Kinder und Jugendliche Aufenthalte in Kinderkur- und -erholungsheimen sowie -heilstätten. Ziel der damaligen Kinderkuren war in der Regel die gesundheitliche Stärkung bei guter Ernährung und an frischer Luft. Verschickt wurden Kinder aus allen sozialen Schichten. Das Kinderkurwesen der alten Bundesrepublik war durch eine komplexe Struktur von Trägern, Fach- und Interessensverbänden, Entsendestellen und nicht zuletzt durch eine große Zahl von Heimen geprägt. Die Kuren wurden meist von Ärzten verschrieben oder von der „Fürsorge“, zum Beispiel von Jugend- und Gesundheitsämtern, veranlasst. Die Kosten trugen meistens Krankenkassen und damalige Rentenversicherungen. Die Einrichtungen waren überwiegend in privater Trägerschaft oder wurden von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen oder anderen staatlichen Akteuren betrieben. „Auch wenn Kinder und Jugendliche positiv oder neutral von ihren Kuren berichten, war die Realität in den Heimen häufig eine andere. Das Kinderkurwesen erwies sich bis in die 1980er Jahre hinein als sehr beständiges Massenphänomen. Umso schwerer wiegt, dass sich erhebliche strukturelle Missstände ausmachen lassen, unter denen zahlreiche Kurkinder zu leiden hatten „, so Professor Nützenadel. Weiterlesen

Online: Ylva Staudigel: Hey Siri, wer ist deine Mutter?

Eine Imaginations- und Materialitätsgeschichte weiblich codierter Medientechnik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart

Die 2024 an der Universität Siegen entstandene „Masterarbeit untersucht als Foucaultsche Diskursanalyse die Genealogie von digitalen Sprachassistenten am Beispiel von Siri. Sie stellt die Frage, wie und warum sich eine standardmäßig weibliche Codierung verschiedenster Medientechniken über die Jahre hinweg etablieren konnte und welche Rückschlüsse dies auf gesellschaftliche Machtstrukturen ermöglicht. Untersucht wird dazu die historische Entwicklung geschlechtlich codierter Medientechniken ab den 1960er Jahren anhand fünf exemplarisch ausgewählter Stationen: Fiktive Sprachassistenten in Film und Fernsehen der 60er Jahre, Sekretärinnen und Schreibmaschinen, Geldautomaten, Navigationssysteme und schließlich Siri. Die wechselseitige Produktion von Gender und Technik steht im Vordergrund und wird über Inhalts- und Werbeanalysen als Zugangspunkt erarbeitet, welche einerseits die Selbstdarstellung und andererseits die gewünschte Fremdwahrnehmung von Herstellern signalisieren und gleichzeitig zu gesellschaftlichen Werthaltungen beitragen. Die Arbeit kann zeigen, dass die weibliche Dienstbarkeit allen untersuchten Techniken als Gemeinsamkeit zugrunde liegt. Die Inszenierung von Weiblichkeit soll vor allem dazu dienen, die Hemmschwelle für Nutzer:innen zu senken; die Assoziation von Weiblichkeit mit Hilfsbereitschaft und Dienstbarkeit wird von Herstellern über Jahrzehnte hinweg aktiv (mit)erschaffen und durch moderne Medientechniken wie Sprachassistenten bis in die Gegenwart fortgeführt, ist also in hohem Maße sozial konstruiert.“

Link zur Publikationen

Zwischen Revolution und Risiko: 65 Jahre Anti-Baby-Pille

Seit 65 Jahren verändert die „Anti-Baby-Pille“ das Leben von Frauen. Einst von manchen als Symbol sexueller Freiheit gefeiert, steht sie heute zunehmend in der Kritik – auch bei Männern. Zum Weltfrauentag am 8.3. spricht Dr. Uta Fenske vom Zentrum für Gender Studies der Uni Siegen über die Rolle der Pille als Tabubrecher und die gesellschaftliche Entwicklung rund um das Verhütungsmittel.

Welche Rolle spielte die Pille als Motor der sexuellen Revolution in den 60er- und 70er-Jahren?

Dr. Uta Fenske: Die Pille hat das Sexualleben der heterosexuellen Frauen im gebärfähigen Alter verändert. Denn die Pille war viel sicherer als andere Verhütungsmittel. Sie verringerte das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft. Das hatte zur Folge, dass junge Frauen ohne Angst vorehelichen Sex haben konnten. Außerdem waren Frauen, die die Pille einnahmen, nicht mehr darauf angewiesen, dass der Mann die Verantwortung für die Verhütung übernahm oder eben auch nicht. Und die Pille ermöglichte eine zuverlässigere Familienplanung als andere Verhütungsmittel wie Kondome, Diaphragmen oder die Temperaturmethode, um nur einige zu nennen. Damit ging auch eine bessere Lebens- und Karriereplanung einher. Während man in der Bundesrepublik von der „Anti-Baby-Pille“ sprach, wurde sie in der DDR als „Wunschkindpille“ positiv etikettiert. Beide Bezeichnungen verdeutlichen, dass es sich bei diesem neuen hormonellen Arzneimittel für Frauen um ein Medikament zur Empfängnisverhütung bzw. zur Lebensplanung handelte.

Nun könnte man meinen, dass viele Frauen im gebärfähigen Alter die Pille als Befreiungsschlag gefeiert hätten. Insgesamt dauerte es aber gut zehn Jahre, bis sich die Pille in der Bundesrepublik durchsetzte. Erst Anfang der 1970er Jahre war die Pille das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel: 1973 nahmen 38% der 15- bis 44-jährigen Frauen die Pille. Weiterlesen

Wilfried Lerchstein: Vom Jugendzentrum Siegen, dem ungeliebten Kind der Kommunalpolitik

Wie auch andere soziale Bewegungen der 1970er Jahre hatten die Jugendzentrums (JZ)-Initiativen ihre Wurzeln in der Achtundsechziger-Studentenrevolte. Die JZ-Bewegung war ein Phänomen, das sich überwiegend in Klein- und Mittelstädten abspielte und das linksalternative Milieu in die westdeutsche „Provinz“ brachte. In der ARD wurden zwischen 1971 und 1974 die Fernsehsendungen „Jour fix“ und „Diskuss“ ausgestrahlt, die intensiv über JZ-Initiativen berichteten. Die Sendungen hatten einen deutlich politischen Anspruch. Ihre Macher betrieben Lobbyarbeit für die Bewegung und trugen dazu bei, dass die vielen lokalen Initiativen überhaupt als Teil einer Bewegung wahrgenommen wurden.

Schon seit 1969 hatten sich Jugendverbände in Siegen für die Errichtung eines JZ ausgesprochen, ohne dass es hierfür danach Fortschritte durch konkrete Maßnahmen gab. Eine fast nur aus Studenten bestehende Initiativgruppe Austraße 13, die sich in Siegen für die offene Jugendarbeit einsetzte, besetzte schließlich am 25. Oktober 1972 hinter dem Siegener Hauptbahnhof ein leerstehendes Haus. Dieses war wegen des geplanten Baus der Hüttentalstraße zum Abriss vorgesehen. Als Verein Jugendzentrum Siegen e.V. errichteten die Hausbesetzer darin mit einer Eröffnungsfete in der zugehörigen Lagerhalle am 11. November 1972 ein selbstverwaltetes JZ mit basisdemokratischen Strukturen. Unter Polizeischutz veranlasste aber bereits am 12. Dezember 1972 das Straßenneubauamt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Eigentümer des Gebäudekomplexes in der Austraße dessen Abriss. Am 2. Juli 1974 wurden übrigens die beiden von der Staatsanwaltschaft als „Rädelsführer“ aus den seinerzeit fast 120 Hausbesetzern herausgepickten und erstinstanzlich noch freigesprochenen Studenten in der Berufungsverhandlung vor der 11. Strafkammer des Landgerichts Siegen wegen Hausfriedensbruch zu jeweils 80 DM Geldstrafe verurteilt. Weiterlesen

Literaturhinweis: Hans Wied „Jammer, Elend, Tod und kein Ende. Wittgensteiner Alltagsleben im 16. und 17. Jahrhundert“

Das 68-seitige Buch fußt auf einem viel beachteten Vortrag des Autoren am 6. Dezember 2018. Das Buch ist beim Autoren Bäderborn 48, Bad Laasphe, erhältlich.

Das 68-seitige Buch fußt auf einem viel beachteten Vortrag des Autoren am 6. Dezember 2018. Das Buch ist beim Autoren Bäderborn 48, Bad Laasphe, erhältlich.

Quelle: Siegener Zeitung, 4.10.2024

Ausstellung: Susanne Kriemann: „Hey Monte Schlacko, Dear Slagorg“

Nach einem Jahr Vorarbeit stellt Susanne Kriemann ihre künstlerische Arbeit „Hey Monte Schlacko, Dear Slagorg“ im Rahmen des Künstler:innenprogramms Artist in Residence Siegen am 23. Oktober erstmals öffentlich vor.

Die Eröffnung findet statt am

Mittwoch, dem 23. Oktober 2024

um 18.00 Uhr

im Foyer des Hörsaalzentrums am Campus Unteres Schloss statt.

Im Rahmen der Eröffnung ist ein Rundgang entlang der Schaufenster vorgesehen.

Für die Installation der Arbeit werden die Schaufenster aller Etagen des leerstehenden Karstadt-Gebäudes in der Siegener Innenstadt aktiviert. Susanne Kriemann hat sich im Austausch mit Wissenschaftler:innen der Universität Siegen und der Stadtgesellschaft mit der Geschichte und Pflanzenwelt des regional bekannten „Monte Schlacko“ beschäftigt. Kriemann untersucht das Medium Fotografie im Kontext von Sozialgeschichte und archivarischer Praxis. Im erweiterten Sinne des fotografischen Dokuments begreift sie die Welt als analoges „Aufzeichnungssystem“ von menschengemachten Prozessen. Ökologische Fragestellungen stehen stets im Fokus ihrer Arbeit.

„Hey Monte Schlacko, Dear Slagorg” zieht sich wie eine metallurgische Schwarte um das ehemalige Kaufhaus. Großformatige Drucke auf teilweise transparenten Textilien und Papieren sind in verschiedenen Schichten am Gebäude angebracht. Weiterlesen

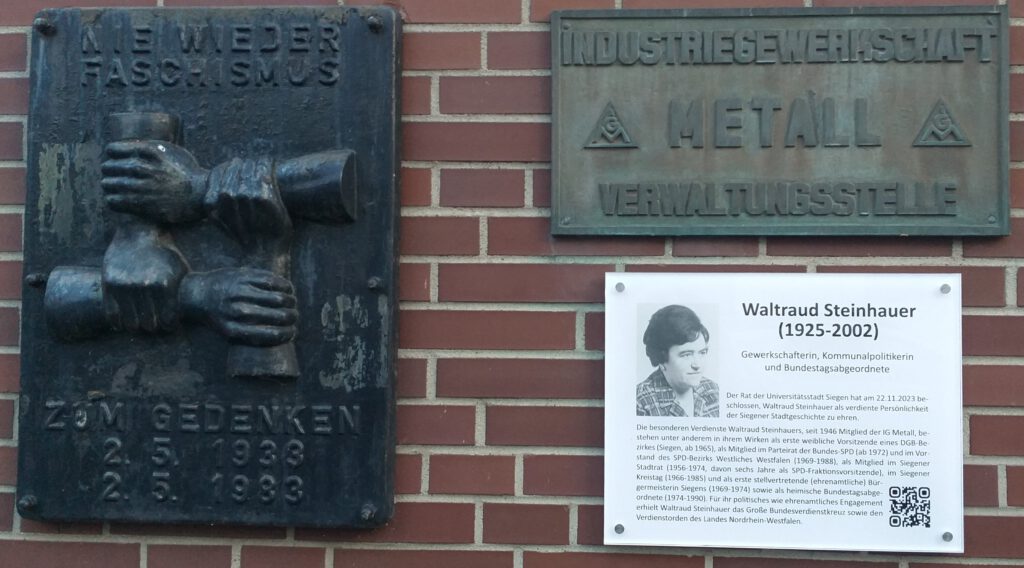

Übergabe der Gedenktafel in Siegen: Erinnerung an Waltraud Steinhauer

Am 8.9. übergab Siegens stellv. Bürgermeisterin Angela Jung im Rahmen einer Feierstunde eine Gedenktafel zur Erinnerung an Waltraud Steinhauer an die IG Metall Siegen. Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 22.11.2023 beschlossen, Waltraud Steinhauer als verdiente Persönlichkeit der Siegener Stadtgeschichte zu ehren.

Die besonderen Verdienste Waltraud Steinhauers, seit 1946 Mitglied der IG Metall, bestehen unter anderem in ihrem Wirken als erste weibliche Vorsitzende eines DGB-Bezirkes (Siegen, ab 1965), als Mitglied im Parteirat der Bundes-SPD (ab 1972) und im Vorstand des SPD-Bezirks Westliches Westfalen (1969-1988), als Mitglied im Siegener Stadtrat (1956-1974, davon sechs Jahte als SPD-Fraktionsvorsitzende), im Siegener Kreistag (1966-1985) und als erste stellyertretende (ehrenamtliche) Bürgermeisterin Siegens (1969-1974) sowie als heimische Bundestagsabgeordnete (1974-1990). Für ihr politisches wie ehrenamtliches Engagement erhielt Waltraud Steinhauer das Großse Bundesyerdienstkreuz sowie den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfaleh.

Die Gedenktafel am Gewerkschafshaus in der Donnerscheidstraße sorgt für mehr Sichtbarkeit von Frauen der Siegener Stadtgeschichte und erinnert an Waltraud Steinhauers Wirken. Angeregt hatte die Ehrung die Initiative Gewerkschaftsfrauen.

Quelle: DGB Südwestfalen via Facebook v. 9.9.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt