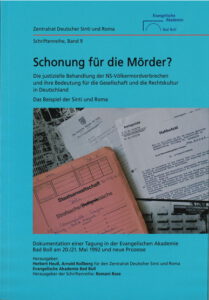

Schriftenreihe des Zentralrats, Band 9, Heidelberg 2015

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma veröffentlicht heute eine Dokumentation mit dem Titel Schonung für die Mörder? – Die justizielle Behandlung der NS-Völkermordverbrechen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und die Rechtskultur in Deutschland. Der Zentralrat will mit diesem Projekt über die jahrzehntelangen Initiativen des Verbandes und seiner Gründer für eine rechtsstaatliche Verfolgung der Täter und Organisatoren des NS-Völkermordes informieren und das Versagen der Justizbehörden bei den Ermittlungsverfahren dokumentieren. „Hier sehen wir uns nicht nur in der Verantwortung gegenüber den Opfern und den Überlebenden des Holocaust, sondern auch in der Pflicht zur Bewahrung des Rechtsstaats“, erklärte heute der Vorsitzende des Zentralrats, Romani Rose, in Heidelberg. Weiterlesen

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma veröffentlicht heute eine Dokumentation mit dem Titel Schonung für die Mörder? – Die justizielle Behandlung der NS-Völkermordverbrechen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und die Rechtskultur in Deutschland. Der Zentralrat will mit diesem Projekt über die jahrzehntelangen Initiativen des Verbandes und seiner Gründer für eine rechtsstaatliche Verfolgung der Täter und Organisatoren des NS-Völkermordes informieren und das Versagen der Justizbehörden bei den Ermittlungsverfahren dokumentieren. „Hier sehen wir uns nicht nur in der Verantwortung gegenüber den Opfern und den Überlebenden des Holocaust, sondern auch in der Pflicht zur Bewahrung des Rechtsstaats“, erklärte heute der Vorsitzende des Zentralrats, Romani Rose, in Heidelberg. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

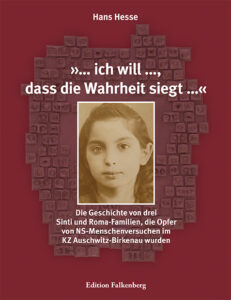

„Ein schlichtes Grab auf dem Waller Friedhof in Bremen-Walle erinnert an ein NS-Verbrechen. Es ist das Grab der Sintezza Wilhelmine Petermann. Sie starb am 18. Januar 1927. Zu ihrer Beerdigung am 22. Januar 1927 kommen die Mitglieder von sechs Familien zusammen, unter ihnen die Familien Bamberger, Mechau und Petermann.

„Ein schlichtes Grab auf dem Waller Friedhof in Bremen-Walle erinnert an ein NS-Verbrechen. Es ist das Grab der Sintezza Wilhelmine Petermann. Sie starb am 18. Januar 1927. Zu ihrer Beerdigung am 22. Januar 1927 kommen die Mitglieder von sechs Familien zusammen, unter ihnen die Familien Bamberger, Mechau und Petermann.