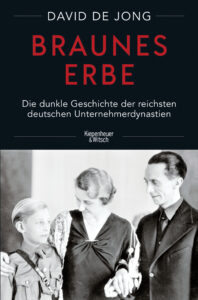

Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien“

Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien“

„Das braune Erbe der reichsten deutschen Unternehmerdynastien – und wie sie heute damit umgehen.

Die Quandts, die Flicks, die von Fincks, die Porsche-Piëchs, die Oetkers und die Reimanns zählen zu den reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Und dennoch ist ihre dunkle Vergangenheit kaum bekannt. David de Jong erzählt, woher ihr Wohlstand kommt, wie sie sich im Nationalsozialismus bereichert haben, und wie sie danach damit umgingen.

Anfang 1933 luden die Nationalsozialisten Vertreter der Wirtschaft nach Berlin ein, um sie aufzufordern, für den bevorstehenden Wahlkampf Geld zu spenden. Die Eingeladenen waren erfolgreiche Industrielle und Banker; zu ihnen gehörten Günther Quandt, Friedrich Flick und August von Finck. Nach der Machtübernahme traten sie in die Partei ein und arbeiteten mit dem Regime zusammen. Sie verdienten an der Aufrüstung und bereicherten sich durch Einsatz von Zwangsarbeitern und Raub jüdischer Unternehmen in Deutschland und in den besetzten Gebieten Europas.

Warum konnten sie nach dem Krieg nahezu unbehelligt weiterarbeiten? Wie gingen sie mit ihrer Verantwortung für das Unrecht um, dem sie einen Teil ihres Reichtums verdanken? Welche Entscheidungen haben es ihnen möglich gemacht, in den Jahrzehnten danach weiter zu expandieren? Was bedeutete das für die Bundesrepublik? Und wie gehen die Erben heute mit ihrer dunklen Familiengeschichte um?

David de Jong erzählt auf fesselnde Weise von einem Jahrhundert deutscher Geschichte – und von Dynastien, deren Entscheidungen viele Schicksale bestimmt haben und die bis heute den Alltag von Menschen in Deutschland und der Welt beeinflussen.“

Kiepenheuer&Witsch, 2022, 496 Seiten, ISBN: 978-3-462-05228-2, Übersetzt von: Michael Schickenberg, Jörn Pinnow

Quwelle: Verlagswerbung

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

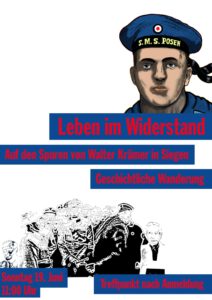

Die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein lädt zur Wanderung anlässlich des 130. Geburtstages von Walter Krämer ein:

Die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein lädt zur Wanderung anlässlich des 130. Geburtstages von Walter Krämer ein: