Vortragsreihe der Gender studies Siegen – Drachen: Ungeheuer spannend!

Mittwoch, den 27.11.2024 | 18-20 Uhr c.t. | US-C 109

„Drachen rauben Jungfrauen und hüten Schätze, schließlich werden sie von Rittern getötet und die Jungfrauen werden so befreit. Diese narrative Struktur scheint allgemein bekannt und auch im Mittelalter werden Drachengeschichten erzählt. Im Vortrag werden wir uns auf die Spur der mittelalterlichen Drachen begeben: Wie hat man sich die Drachen vorgestellt? Sind sie immer böse oder gar teuflisch? Gewinnt immer der Ritter? Und haben sie tatsächlich mit Jungfrauen und Schätzen zu tun? In der Vielfalt der mittelalterlichen Erzählwelt werden wir einige Antworten finden . . .“

Kurz-Bio: Prof. Dr. Andrea Schindler ist Inhaberin der Professur für Germanistische Mediävistik an der TU Braunschweig. Die Promotion erfolgte mit einer Arbeit zur Mittelalter-Rezeption im zeitgenössischen Musiktheater, die Habilitation mit einer Untersuchung zum Erzählen von Vergangenheit in der Frühen Neuzeit.

Quelle: Universität Siegen, Gender studies

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Bereits seit 1994 besteht nun schon die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Waldgenossenschaft Fellinghausen und dem Land Nordrhein-Westfalen, die als vertragliches Förderprojekt in diesem Jahr nunmehr in die nächste Vertragsperiode geht.

Bereits seit 1994 besteht nun schon die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Waldgenossenschaft Fellinghausen und dem Land Nordrhein-Westfalen, die als vertragliches Förderprojekt in diesem Jahr nunmehr in die nächste Vertragsperiode geht.

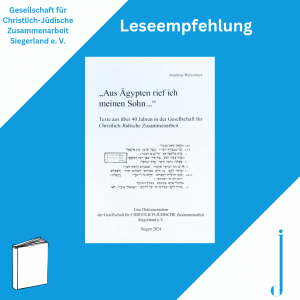

Unter dem Titel „Aus Ägypten rief ich meinen Sohn … Texte aus über 40 Jahren in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ ist im Juni 2024 eine Broschüre von Pfarrer i. R. Matthias Weissinger erschienen. Matthias Weissinger war über 30 Jahre Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. Die nun erschienene Dokumentation fasst auf 148 Seiten ausgewählte Texte aus über 40 Jahren seiner Tätigkeit in der CJZ Siegerland zusammen.

Unter dem Titel „Aus Ägypten rief ich meinen Sohn … Texte aus über 40 Jahren in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ ist im Juni 2024 eine Broschüre von Pfarrer i. R. Matthias Weissinger erschienen. Matthias Weissinger war über 30 Jahre Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. Die nun erschienene Dokumentation fasst auf 148 Seiten ausgewählte Texte aus über 40 Jahren seiner Tätigkeit in der CJZ Siegerland zusammen.