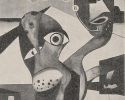

Über das 1779 in Nürnberg erschienene Buch „Die Pilgerreise zu Wasser und zu Lande“ werden am Donnerstag, 21. September 2023, Pfarrer Thomas Ijewski und Dieter Siebel berichten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Historische Wege und Straßen“ des Freudenberger 4Fachwerk-Museums statt.

Über das 1779 in Nürnberg erschienene Buch „Die Pilgerreise zu Wasser und zu Lande“ werden am Donnerstag, 21. September 2023, Pfarrer Thomas Ijewski und Dieter Siebel berichten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Historische Wege und Straßen“ des Freudenberger 4Fachwerk-Museums statt.

Bei dem Reisebericht geht es um den jungen Freudenberger Christian Stahlschmidt. Er wurde am 3. März 1740 als Sohn des Landhauptmanns und Notars Johann Stahlschmidt (1711-1871; Besitzer zweier „Stahlfeuer“) und seiner Frau Elisabeth geb. Müller (1714-1781) geboren.

Durch seine Glaubenshaltung entfremdet er sich von seinen Eltern. Als 19-jähriger verlässt Christian nach einem Streit mit seinem Vater heimlich den Flecken. Sein Weg führt ihn über Köln nach Amsterdam. Hier heuert er auf einem Segelschiff an und reiste zweimal nach Südostasien. So kam er nach Südafrika, Indonesien, China, Indien und Ceylon. Viele Abenteuer hatte der Pietist auf diesen Reisen zu bestehen, bevor er 1765 wieder zurückkehrte.

Später, 1770, wanderte Stahlschmidt nach Nordamerika aus und wurde Pastor von sieben Landgemeinden in Pennsylvania. Von diesem Aufenthalt kehrt er 1780 zurück.

1799 wird die „Pilgerreise“ veröffentlicht. Stahlschmidt wirkt im gleichen Jahr er an der Gründung der Elberfelder Missionsgesellschaft mit. Ein Jahr später siedelt er nach Mühlheim an der Ruhr über, wo er am 1. Juni 1826 gestorben ist.

Um diese spannende Lebensgeschichte Christian Stahlschmidts, dem in Freudenberg eine Straße gewidmet ist, geht es an dem Abend um 19:30 Uhr im 4Fachwerk-Museum.

4Fachwerk Freudenberg e.V.

Museum Mittelstraße 4-6

57258 Freudenberg

www.4fachwerk.de

Vorsitzender Dieter Siebel, dieter.siebel@web.de

s. a. :

– Johann Christian Stahlschmidt (1740-1826) und seine „Pilgerreise zu Wasser und zu Lande“ (1799)

– Tagung: „Reisen und Religion im (langen) 18. Jahrhundert“

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Stadtgeschichte können am besten die erzählen, die mittendrin sind, die ihre Stadt erleben und erfahren, die sie prägen und von ihr geprägt werden. Diesem Konzept folgt „Unser Siegen“, das Zeitzeugenportal des Siegerlandmuseums im Internet: Auf

„Stadtgeschichte können am besten die erzählen, die mittendrin sind, die ihre Stadt erleben und erfahren, die sie prägen und von ihr geprägt werden. Diesem Konzept folgt „Unser Siegen“, das Zeitzeugenportal des Siegerlandmuseums im Internet: Auf  Ein Band der seit 1931 in Bad Berleburg gedruckten Edertal-Zeitung ist mittlerweile

Ein Band der seit 1931 in Bad Berleburg gedruckten Edertal-Zeitung ist mittlerweile