Inhalt:

Andreas Bingener: Die Anfänge der Siegener Stadtreinigung im 15. und 16. Jahrhundert, S. 211ff

Andreas Bingener: Die Anfänge der Siegener Stadtreinigung im 15. und 16. Jahrhundert, S. 211ff

Frierdich Reuter: Überraschungsbesuch aus Dillnhütten, S. 230ff

Rolf Heetfeld: Die Architekten Johannes Scheppig und Carl Scheppig S. 236ff

Thomas A. Bartholosch: „Radikalinskis aller Sorten, überhaupt Revolutionäre aller Länder“, S. 255ff

Daniel Schneider: Die Schiffsglocke der S.M.S. Westfalen als Relikt des Ersten Weltkrieges im Siegerlandmuseum, S. 262ff

Rüdiger Fries: Versorgungsbomben als Paddelboote Ferndorf und Hüttengräben in Weidanau, S. 273ff

Moritz Wild: Kleinbauernhaus Mittelstraße 9 in Neunkirchen-Salchendorf, S. 282ff Weiterlesen

Schlagwort-Archiv: Umweltgeschichte

Heute vor 280 Jahren: Letzer Luchs im Rothaargebirge erlegt

Quelle:

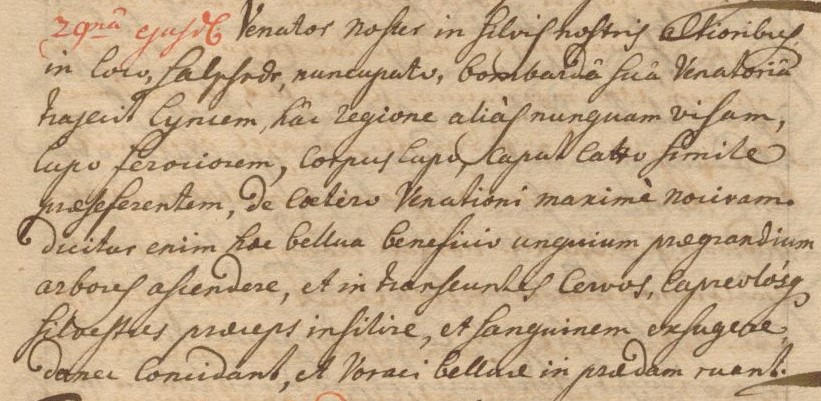

Eintrag zum 29. November 1745 in der Chronik des Klosters Grafschaft Quelle: Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen A 111 (Kloster Grafschaft) Akten, Nr. 545, Laufzeit: 1507 – 1765, fol 94r

Transkription:

Venator noster in silvis nostris altioribus

in loco Salschede nuncupato, bombarda sua venatoria

trajecit Lyncem hac regione alias nunquam visam,

lupo ferociorem, corpus lupo, caput catto simile

prae se ferentem, de caetero venationi maxime nocivam.

Dicitur enim hac bellua beneficio unguium praegrandium

arbores ascendere, et in transeuntes cervos, capreolosque

silvestres praeceps insitire, et sanguinem exsugere

donec concidant, et voraci belluae in praedam ruant.

Übersetzung: Weiterlesen

Vortrag: Manfred Gertz: Wald im Zuge des Klimawandels in Siegen-Wittgenstein.

Dienstag, dem 28. Oktober 2025, 19.00 Uhr, Trauzimmer in der Wilhelmsburg, Hilchenbach, Im Burgweiher 1

Foto: Manfred Gertz (Wald und Holz NRW, 2020)

Der gebürtige Bottroper Manfred Gertz begann sein Studium der Forstwissenschaften 1978 in Freiburg. Nach dem Abschluss 1984 folgte eine erste berufliche Station an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg. 1986 begann er das Referendariat in Nordrhein-Westfalen mit Stationen in Schleiden, Attendorn und Münster. Seine erste Dienststelle trat er im Forstamt Letmathe an, später wechselte er zur Höheren Forstbehörde in Münster.

1995 führte ihn sein Weg nach Hilchenbach. Dort übernahm er zunächst Aufgaben als Dezernent im damaligen Staatlichen Forstamt, wurde später stellvertretender Amtsleiter und schließlich im Jahr 2020 Leiter des heutigen Regionalforstamtes Siegen-Wittgenstein mit dem Sitz in Hilchenbach-Vormwald. Nach mehr als 40 Jahren im Einsatz für Wald und Forst, wurde er am 25. März 2025 feierlich in den Ruhestand versetzt. Manfred Gertz bleibt dem Siegerland, das für ihn zur zweiten Heimat geworden ist, auch im Ruhestand verbunden.

Ein Veranstaltung des Hilchenbacher Geschichtsverein e.V.

LWL-Wanderausstellung „Das Klima in Westfalen“ in Wenden

Museum Wendener Hütte, Wenden

Bis 2. November 2025

Das Plakat zur Wanderausstellung „Das Klima in Westfalen“ zeigt die Warming Stripes des Klimatologen Ed Hawkins. Die senkrechten Streifen in Blau- bis Rottönen stellen von links nach rechts den Verlauf der Klimaerwärmung in den letzten knapp 150 Jahren dar.

„Das Klima prägt die Menschen, alle weiteren Lebewesen und den Planeten Erde. Der Klimawandel und seine Folgen sind weltweit spürbar, auch in Westfalen. Mit der Wanderausstellung „Das Klima in Westfalen“ bringt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das Thema in die Museen der Region. Die Ausstellung ist ab dem 14. September im Museum Wendener Hütte in Wenden zu sehen.

Die Ausstellung, die in Kooperation zwischen dem LWL-Museumsamt für Westfalen und dem LWL-Museum für Naturkunde in Münster entstand, schlägt einen Bogen von der Entstehung der Erde, über die Gegenwart bis in die Zukunft. In fünf Kapiteln spürt sie grundlegenden Fragen nach: Was ist das Klima? Wie hat sich das Klima erdgeschichtlich entwickelt? Was ist der menschengemachte Klimawandel? Was sind seine Folgen? Und wie kann diesen Folgen begegnet werden? Weiterlesen

Siegener Beiträge 29 (2025) erschienen

„Das neue Jahrbuch der Geschichtswerkstatt Siegen e.V. ist erschienen und bietet auf mehr als 200 Seiten ein breites Lesevergnügen zur Geschichte von Stadt und Land Siegen.

„Das neue Jahrbuch der Geschichtswerkstatt Siegen e.V. ist erschienen und bietet auf mehr als 200 Seiten ein breites Lesevergnügen zur Geschichte von Stadt und Land Siegen.

Menschliche Spuren in der Landschaft, selbst dort wo man/frau das nicht vermuten würde. Das jedenfalls verheißt das Titelbild unseres neuen Jahrbuchs. Damit legt die Geschichtswerkstatt Siegen ihr mittlerweile 29. Jahrbuch vor. Wiederum haben wir interessante Autoren mit ebenso interessanten Themen für die neue Ausgabe gewinnen können.

Den Reigen der Beiträge eröffnet wie letztlich schon einmal Leander W. Kühn. Er widmet sich bergbaulichen Spuren des Hochmittelalters in der Siegerländer Landschaft am Beispiel der Grube Abraham, der derzeit ältesten fassbaren Grube der Region. Er präsentiert seine aktuellen Forschungsergebnisse und ordnet sie in den regionalen und überregionalen Kontext ein.

Einen umweltgeschichtlichen Aspekt bringt Peter Kunzmann in das Jahrbuch ein. Mit dem Kartoffelkäfer widmet er sich einem kleinen Tierchen, dessen Verbreitung und schädlicher Wirkung auf die Kartoffeln unbestritten war und ist und zu massiver Gefahrenabwehr führte.

Die wenig bekannte Geschichte der Johanneshütte AG Siegen reichert Andreas Acktun mit seinem Beitrag um weitere interessante Aspekte des Unternehmens und seiner Entscheidungsträger an.

Christian Brachthäuser geht der Geschichte eines zentralen Siegener Ortes nach, dem Kaisergarten und seiner wechselvollen Vergangenheit vom Kaiserreich über Weimarer Republik, Nationalsozialismus und bis in die junge Bundesrepublik.

Mit dem Lebensweg von Lucie Stöcker erinnert Thomas Wolf an eines der in der Region vergessenen Opfer des Nationalsozialismus.

Im Rahmen seiner universitären Ausbildung hat Jan David Bäumer die Hüttentalstraße, eines der umstrittensten Bauprojekte in der jüngeren Geschichte der Stadt Siegen, zu seinem Forschungsgegenstand gemacht. Seine Ergebnisse zeigen vor dem Hintergrund eines geschärften gesellschaftlichen Bewusstseins, wie in der städtischen Öffentlichkeit die einstmals euphorische Zustimmung in schroffe Ablehnung der administrativen Planung umschlägt.

Abschließend wieder einmal ein Beitrag von Ulrich Opfermann, der 50 Jahre Buchhandlung Bücherkiste zum Anlass nimmt, die Geschichte der regionalen Linken mit der Geschichte dieser einzigartigen Buchhandlung und seiner eigenen Geschichte in Beziehung zu setzen.

Abgeschlossen wird das Jahrbuch durch Rezensionen.“

Quelle: Geschichtswerkstatt Siegen, Aktuelles v. 19.9.2025

Wittgenstein 1 (2025) erschienen

Inhalt:

Inhalt:

Johannes Burkardt: Behördenzeichen: Ausdruck lokaler Identität – Stein des Anstoßes.Das Wappen des Kreises Siegen-Wittgenstein und die kommunale Neugliederung (1975–1999)

Bernd Homrighausen: Am Kreuz – Ein steinernes Wegekreuz auf dem Wunderthäuser Sohl?

Wolfram Martin: Unscheinbarer Falter – attraktive Raupe: der Buchen-Streckfuß.

Dieter Bald: Tragische Rückfahrt vor 100 Jahren – Der Tod des Fürsten Richard

Marianne Seelbach: In der Breidenbach. Aus der Geschichte einer alten Erndtebrücker Straße.

Wolfram Martin: Die Feldlerche in Wittgenstein

Paul Riedesel: Familien und Fruchtbarkeit im früheren Wittgenstein.

Holger Weber: Museum neu interpretiert: Vom Papier zum digitalen Archiv

Vortrag: „Die Bewirtschaftung des Siegerländer Haubergs im Jahreslauf“

Montag, den 24.2.2025, 19:00, Trauzimmer der Wilhelmsburg, Hilchenbach, im Burgweiher 1

Der Hilchenbacher Gschichtsverein lädt zu diesem Vortrag von Dr. Hartmut Müller (Kreuztal-Kredenbach) ein.

Beiträge auf siwiarchiv zum Thema „Hauberg“

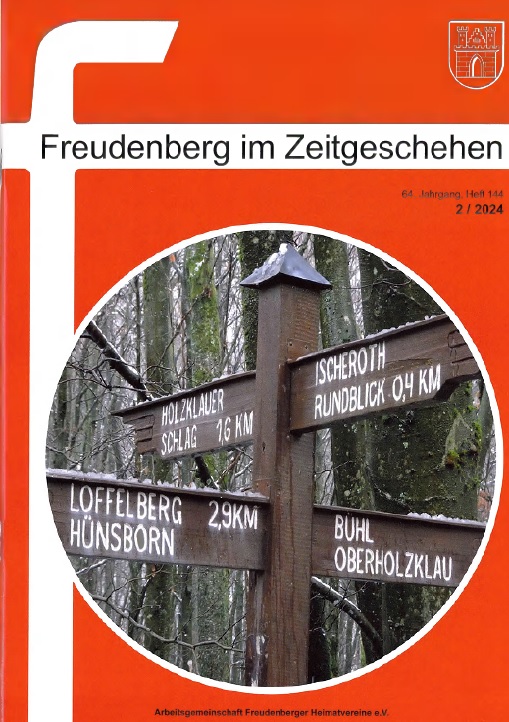

Erschienen: Freudenberg im Zeitgeschehen 2/2024

Aus dem Inhalt: Weiterlesen

Aus dem Inhalt: Weiterlesen

Erschienen: Wittgenstein Heft 2 / 2024

Inhaltsverzeichnis Heft 2 / 2024

Otto Marburger: Ein Freund geht. Eine sehr persönliche Würdigung aus persönlicher Wertschätzung

Otto Marburger: Ein Freund geht. Eine sehr persönliche Würdigung aus persönlicher Wertschätzung

Johannes Burkhardt: 175 Jahre Sparkasse Wittgenstein

Walter Afflerbach: Hagelschlag in Birkelbach und Womelsdorf 1765 und das gräfliche „Krisenmanagement

Wolfram Martin: Ein göttlicher Luftikus und ein Vogel voller Widersprüche und Wunder: Der Mauersegler

Dieter Bald: Wittgensteiner Gendarmen im 19. Jahrhundert

Jens Gesper, Hartmut Weinhold: 35 Jahre „Grüne Damen und Herren” in der Odebornklinik Bad Berleburg

Wolfram Martin: Geschicktes Nachtgespenst, das zunehmend auch tagaktiv ist: der Waschbär

Ingo Hackler, Dirk Spornhauer: Ein Gedenkstein für Mannus Riedesel an der Evangelischen Kirche Raumland

Quelle: Wittgensteiner Heimatverein, Aktuelles

Video: Eröffnung des Naturparks Rothaargebirge 1964

„Vor fast 60 Jahren, am 30. Oktober 1964, öffnet der Naturpark Rothaargebirge in Laasphe seine Türen! Der idyllische Park sollte vor allem ein Erholungsgebiet für Menschen aus dem nahen Ruhrgebiet sein, das damals schon mit Luftverschmutzung zu kämpfen hatte. Daher betont auch der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke in seiner Eröffnungsrede die zunehmende Umweltverschmutzung und die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes. Neben vielen Festreden feiert Laasphe die Eröffnung auch mit Fahnenschmuck und einem gemeinsamen Fußmarsch durch die Wittgensteiner Natur. In dem Filmschatz aus 1964 fangen drei junge Filmamateure die Tage vor, während und nach der Feier fest.

Hier seht ihr nun eine leicht gekürzte und kommentierte Fassung des Originalfilms.

In der Reihe „Filmschätze“ veröffentlichen wir ausgewählte Dokumentar-, Kurz- und Amateurfilme vergangener Jahrzehnte in voller Länge auf YouTube. Charakteristisch für die Filmauswahl ist, dass die „Filmschätze“ Themen aus Westfalen in den Fokus rücken, aus ihrer Entstehungszeit heraus in den Blick nehmen und ein gewisses Zeitkolorit transportieren.“

[Nachtrag 6.11.2024, WDR hier und heute, 30.10.1964, „Feierliche Eröffnung Naturpark Rothaargebirge“ via WDRretro]: Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt