Di., 03.03.2026, 18:30 – 20:30 Uhr, 5,00 €

Di., 03.03.2026, 18:30 – 20:30 Uhr, 5,00 €

Otto-Reiffenrath-Haus, Bahnhofstr. 1, 57290 Neunkirchen

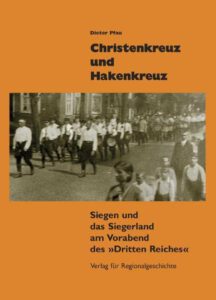

Dieter Pfau

Das Buch „Christenkreuz und Hakenkreuz“, erschienen im Jahr 2000, ist eine Studie über den Aufstieg der Nationalsozialisten in der Zeit von 1929 bis zum 30. Januar 1933 zur Geschichte des heutigen Kreises Siegen-Wittgenstein.

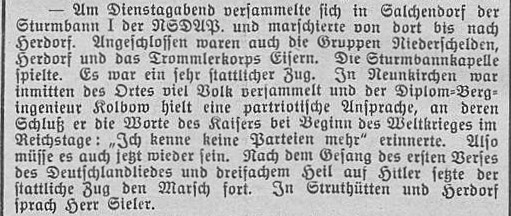

Die Untersuchung geht der Frage nach, warum die NSDAP in der Stadt und im damaligen Kreis Siegen bei einer großen Zahl der Wählerinnen und Wähler mit wachsender Zustimmung aufgenommen wurde und im Frühsommer 1932 sogar einmal Zustimmungswerte von mehr als fünfzig Prozent erzielte. Ein besonderer Fokus der Untersuchung liegt dabei auf den Methoden und Mitteln nationalsozialistischer Politik und Propaganda, die mehrmals auch in offenen Terror mündeten. Die Gründung der Weimarer Republik – der ersten wirklich parlamentarischen Demokratie in Deutschland, in der auch erstmals die Frauen wählen durften –, beruhte auf einem Basiskompromiss zwischen den republikanischen und national-konservativen politischen Parteien. Als dieser Kompromiss unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise aufgekündigt wurde, begann der Aufstieg der NSDAP von einer kleinen Splittergruppe zur stärksten politischen Partei. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt