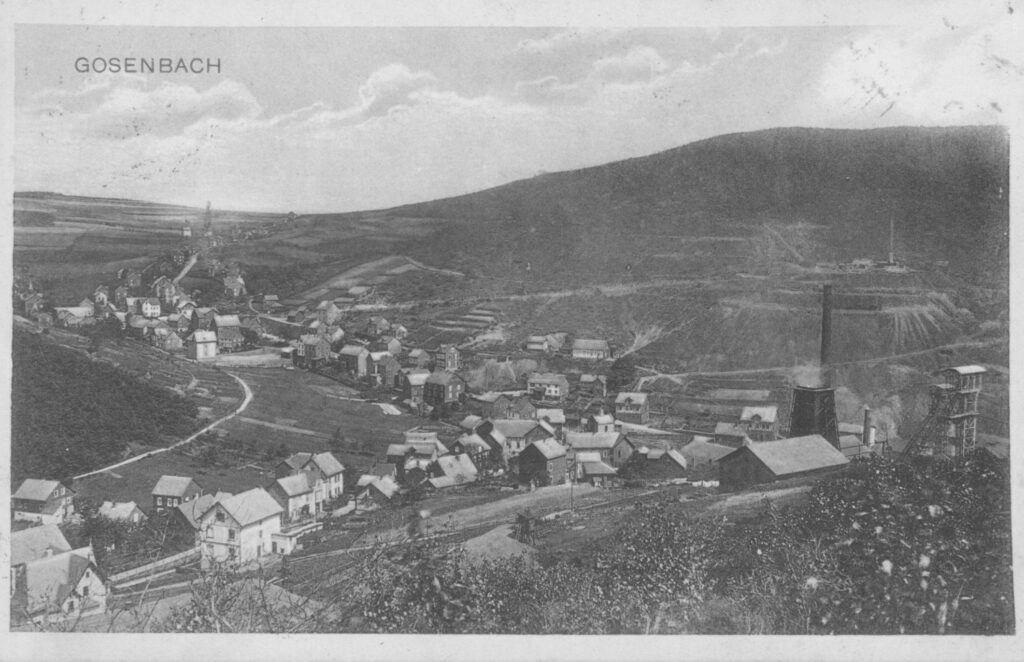

Ortsansicht von Gosenbach auf einer Ansichtskarte vom 19.01.1913 (Stadtarchiv Siegen, Best. 756)

In seinem „Klick in die Vergangenheit“ widmet sich das Stadtarchiv Siegen regelmäßig unterschiedlichen Episoden der städtischen Geschichte. Besondere Anlässe, historische Ereignisse, bislang unbekannte Aspekte oder bemerkenswerte Stücke aus den Archivbeständen sollen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

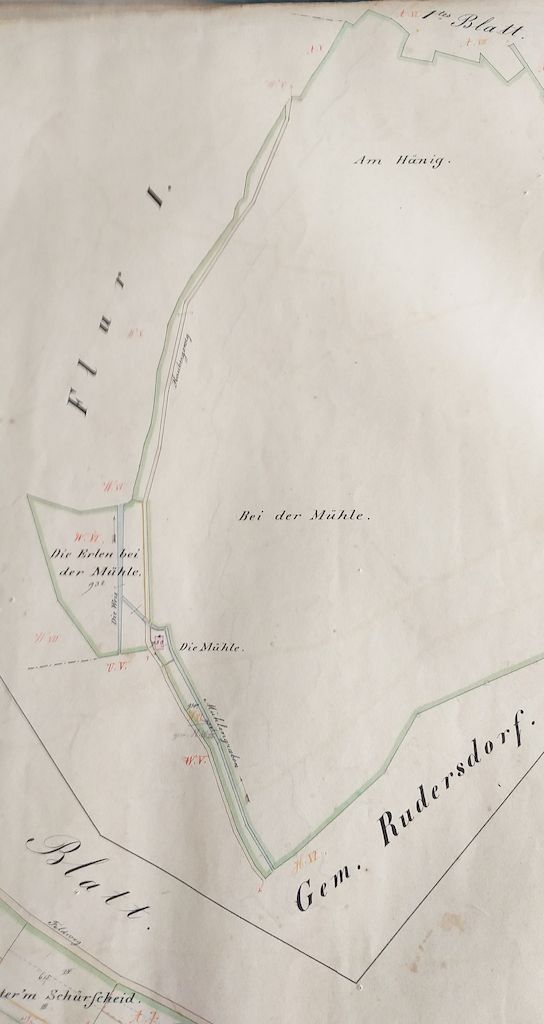

In diesem Jahr feiert die Gemeinde Gosenbach 675-jähriges Jubiläum. Deshalb werden in der neuen Ausgabe ausgewählte Stationen der Geschichte Gosenbachs, von der Industrialisierung, über die Weltkriege, bis zur Gebietsreform, beleuchtet. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Nach der Corona-bedingten Absage im letzten Jahr, freuen wir uns, 2022 wieder den Tag des Haubergs durchführen zu können!

„Nach der Corona-bedingten Absage im letzten Jahr, freuen wir uns, 2022 wieder den Tag des Haubergs durchführen zu können!

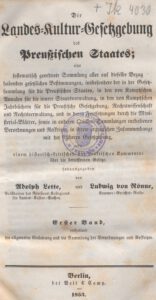

eine systematisch geordnete Sammlung aller auf dieselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die preußischen Staaten … nebst einem historisch-kritischen und praktischen Kommentar über die betreffenden Gesetze

eine systematisch geordnete Sammlung aller auf dieselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die preußischen Staaten … nebst einem historisch-kritischen und praktischen Kommentar über die betreffenden Gesetze

„Das Werk“, die Werkszeitschrift für die Angestellten in den Mitgliedsunternehmen der Montangruppe „Rheinelbe-Union“ und später der

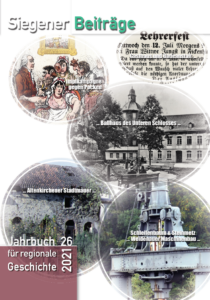

„Das Werk“, die Werkszeitschrift für die Angestellten in den Mitgliedsunternehmen der Montangruppe „Rheinelbe-Union“ und später der  Das neue Jahrbuch der Geschichtswerkstatt Siegen ist erschienen. Der 26. Band für das Jahr 2021 kommt frisch aus der Druckerei und präsentiert auf knapp 200 Seiten wieder interessante Artikel zur regionalen Geschichte. Jens Friedhoff beschäftigt sich mit der Altenkirchener Stadtmauer und Christian Brachthäuser mit der Bau- und Kulturgeschichte des Siegener Ballhauses. Bernd D. Plaum ist mit mehreren Beiträgen im Jahrbuch vertreten. Zunächst widmet er sich der Impfkampagne um 1800 im Fürstentum Nassau-Siegen, zeichnet die Geschichte des Fickenhütter Gast- und Badehauses von Tilmann Jakob Jüngst nach, und ordnet die Selbstzeugnisse des Weidenauer Maschinenbauunternehmens Schleifenbaum & Steinmetz als Bausteine einer Unternehmensgeschichte ein. Eine zeitgenössische Beschreibung Siegens und des Siegerlandes im Großherzogtum Berg runden den Aufsatzteil ab. Wie üblich schließt sich daran der Rezessionsteil an.

Das neue Jahrbuch der Geschichtswerkstatt Siegen ist erschienen. Der 26. Band für das Jahr 2021 kommt frisch aus der Druckerei und präsentiert auf knapp 200 Seiten wieder interessante Artikel zur regionalen Geschichte. Jens Friedhoff beschäftigt sich mit der Altenkirchener Stadtmauer und Christian Brachthäuser mit der Bau- und Kulturgeschichte des Siegener Ballhauses. Bernd D. Plaum ist mit mehreren Beiträgen im Jahrbuch vertreten. Zunächst widmet er sich der Impfkampagne um 1800 im Fürstentum Nassau-Siegen, zeichnet die Geschichte des Fickenhütter Gast- und Badehauses von Tilmann Jakob Jüngst nach, und ordnet die Selbstzeugnisse des Weidenauer Maschinenbauunternehmens Schleifenbaum & Steinmetz als Bausteine einer Unternehmensgeschichte ein. Eine zeitgenössische Beschreibung Siegens und des Siegerlandes im Großherzogtum Berg runden den Aufsatzteil ab. Wie üblich schließt sich daran der Rezessionsteil an.