Von Karl-Heinz Bender und Reimund Neufeld

Donnerstag, 19. Februar 2026, Beginn: 19:00 Uhr

Stadtbücherei Bad Berleburg, Dritter Ort – Bücherei der Zukunft, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg

Eintritt: 3,00 €

Mit dem Zug in die Vergangenheit: Karl Heinz Bender und Reimund Neufeld nehmen ihre Zuhörenden im Vortrag „Die Edertalbahn“ mit ins 19. Jahrhundert und lassen sie in die Geschichte der Edertalbahn eintauchen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19.02.2026, um 19 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg statt. Bereits 1861 gab es Pläne für eine Bahnstrecke durch Wittgenstein. Ab 1911 rollte schließlich die Edertalbahn über die Gleise. 70 Jahre später erfolgte die vollständige Einstellung und kurze Zeit später der Rückbau der Strecke. Heute führt der Ederradweg in großen Teilen über die ehemalige Bahnstrecke. In vielen Bildern erzählen Karl Heinz Bender und Reimund Neufeld wie die Bahnstrecke die Landschaft prägte. Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Wittgensteiner Heimatverein.

Quelle: Stadt Bad Berleburg, Neuigkeit, 6.2.2026

s.a: Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

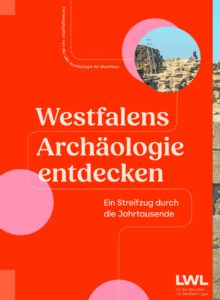

Was gibt es in Westfalen zu entdecken? Keine Frage, eine ganze Menge! Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in den letzten Jahren überall in der Region Orte freigelegt, an denen Menschen vergangener Zeiten lebten, arbeiteten und ihre Verstorbenen bestatteten. Die Spuren, die sie dabei hinterließen, reichen von einfachen Verfärbungen im Boden bis zu wahren Meisterwerken, die uns heute noch staunen lassen. Wer schuf in der Steinzeit die Megalithgräber? Wie weit konnte man von einem mittelalterlichen Kirchturm aus blicken? Und woran scheiterte im 19. Jahrhundert der Bau einer Eisenbahnstrecke? Dieses Buch entführt in 90 kurzen Texten in die Forschungen der LWL-Archäologie für Westfalen, die hier anlässlich des Ruhestandes ihres Direktors Prof. Dr. Michael M. Rind Einblicke in ihre Arbeit während seiner 16-jährigen Dienstzeit von 2009 bis 2025 gewährt.

Was gibt es in Westfalen zu entdecken? Keine Frage, eine ganze Menge! Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in den letzten Jahren überall in der Region Orte freigelegt, an denen Menschen vergangener Zeiten lebten, arbeiteten und ihre Verstorbenen bestatteten. Die Spuren, die sie dabei hinterließen, reichen von einfachen Verfärbungen im Boden bis zu wahren Meisterwerken, die uns heute noch staunen lassen. Wer schuf in der Steinzeit die Megalithgräber? Wie weit konnte man von einem mittelalterlichen Kirchturm aus blicken? Und woran scheiterte im 19. Jahrhundert der Bau einer Eisenbahnstrecke? Dieses Buch entführt in 90 kurzen Texten in die Forschungen der LWL-Archäologie für Westfalen, die hier anlässlich des Ruhestandes ihres Direktors Prof. Dr. Michael M. Rind Einblicke in ihre Arbeit während seiner 16-jährigen Dienstzeit von 2009 bis 2025 gewährt.