Ein neuer Blick auf das 19. Jahrhundert

Dieter Pfau, Do. 20.03.2025, Uhrzeit: 18:30 – 20:30 Uhr, Bürgerhaus Bad Berleburg, Großer Gruppenraum

Anlässlich des 50-jährigen Kreisjubiläums 2025 widmet sich der Vortrag der Gründung der Kreise Siegen und Wittgenstein (1816, 1817) und ihrer Geschichte im 19. Jahrhundert. Dabei wird der Auf- und Ausbau der Verwaltungsstrukturen und die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung in den beiden preußischen Landkreisen in den Blick genommen. Die Geschichte beider Kreise ist von Beginn an eng miteinander verwoben. Ohne den Kreis Wittgenstein wäre der Kreis Siegen nicht zur Provinz Westfalen gelangt. Während das Wittgensteiner Land über Jahrzehnte einer der ärmsten Landkreise war, gehörte das Siegerland zu den wirtschaftlich ertragreichsten Neuerwerbungen Preußens. Im „preußischen 19. Jahrhundert“ erlebten die Siegerländer einen von Chaussee- und Eisenbahnbauten und einem wirtschaftlichen Strukturwandel begleiteten gewerblich-industriellen Aufschwung, und die Wittgensteiner konnten mit viel Eigeninitiative und bei einer schrittweisen Angleichung der Erwerbs- und Einkommensverhältnisse in Preußen und Deutschland – ähnlich dem heutigen Länderfinanzausgleich – an der stark von sozialen Unterschieden geprägten allmählichen Wohlstandsentwicklung teilhaben. Nicht weniger bedeutsam waren die Veränderungen im politischen und kulturellen Leben. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 begann mit der Entstehung und Entwicklung der politischen Parteien ab den 1860er Jahren die allmähliche Demokratisierung in Preußen. Ohne diese Vorgeschichte ist die durch den Zivilisationsbruch der NS-Zeit unterbrochene, nach 1945 fortgesetzte demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung in Deutschland und damit auch in Siegerland und Wittgenstein nicht denkbar. Bereits im 19. Jahrhundert waren die zwei Nachbarkreise in diesem Entwicklungsprozess durch vielfältige Beziehungen und regen Austausch miteinander verbunden. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

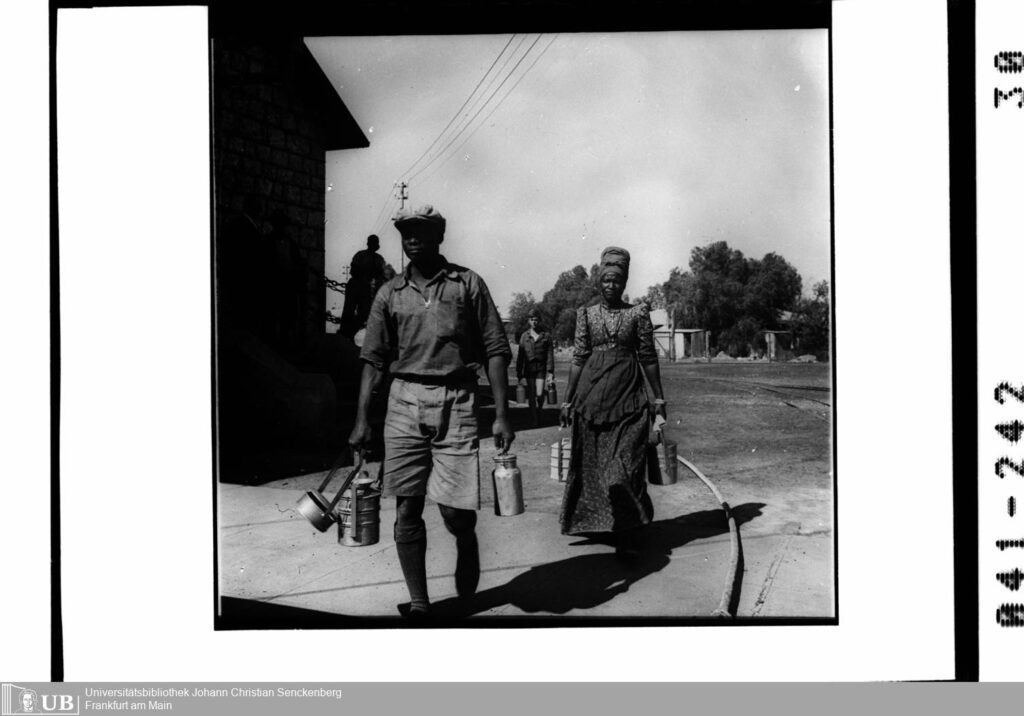

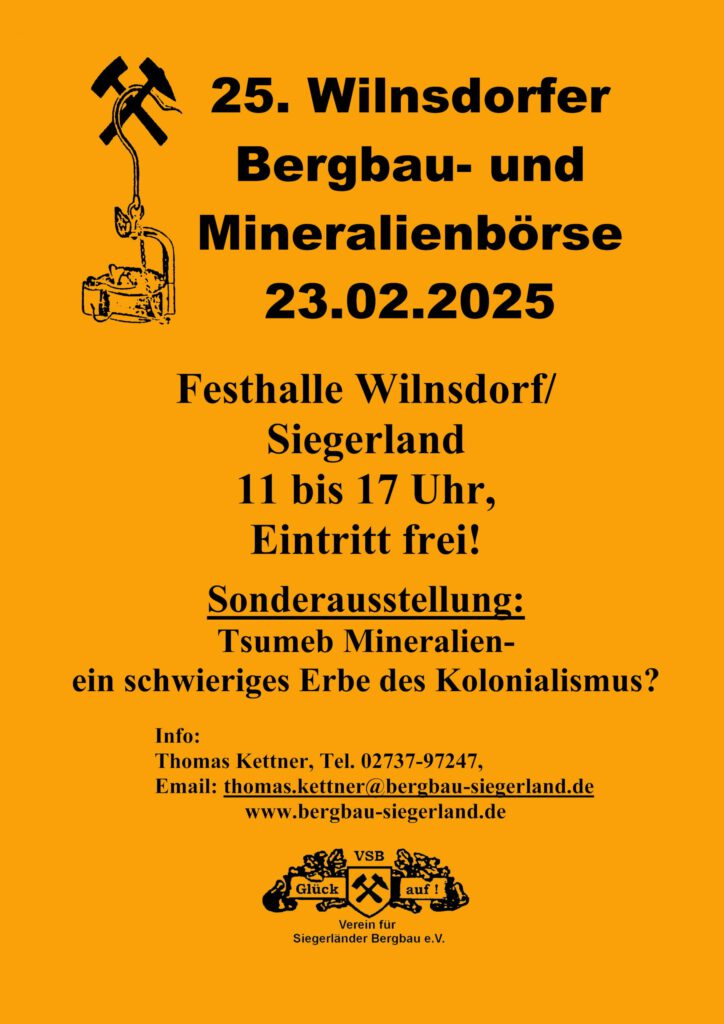

Am 23.02. findet diesjährig zum 25.Mal die Wilnsdorfer Mineralien- und Bergbau Börse statt. Ein Jubiläum zum Feiern könnte man meinen.

Am 23.02. findet diesjährig zum 25.Mal die Wilnsdorfer Mineralien- und Bergbau Börse statt. Ein Jubiläum zum Feiern könnte man meinen. Das Siegerlandmuseum muss aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen im Torgebäude die für die Präsensbibliothek genutzte Etage räumen. Aufbewahrt werden hier noch 3.000 Buchtitel. Aufgrund des Handlungsbedarfs kommt eine Beschlussfassung zum Tragen, die bereits auf das Jahr 2004 zurückgeht und bislang in Teilen umgesetzt wurde. Die aktuelle Vereinbarung zwischen Siegerlandmuseum und Stadtarchiv lautet, dass der Bibliotheksbestand baldmöglichst in das Stadtarchiv, KrönchenCenter, verlagert wird, um hier künftig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Siegerlandmuseum muss aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen im Torgebäude die für die Präsensbibliothek genutzte Etage räumen. Aufbewahrt werden hier noch 3.000 Buchtitel. Aufgrund des Handlungsbedarfs kommt eine Beschlussfassung zum Tragen, die bereits auf das Jahr 2004 zurückgeht und bislang in Teilen umgesetzt wurde. Die aktuelle Vereinbarung zwischen Siegerlandmuseum und Stadtarchiv lautet, dass der Bibliotheksbestand baldmöglichst in das Stadtarchiv, KrönchenCenter, verlagert wird, um hier künftig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat eine neue Publikation („Archäologie in Westfalen-Lippe 2023“) veröffentlicht, die das Spektrum der Forschungsmethoden widerspiegelt, mit denen die paläontologische und archäologische Vergangenheit Westfalens erforscht wird. Die Entdeckungen reichen von Säugetieren aus der Unterkreide bis hin zu Funden aus großen Gräberfeldern der Eisenzeit.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat eine neue Publikation („Archäologie in Westfalen-Lippe 2023“) veröffentlicht, die das Spektrum der Forschungsmethoden widerspiegelt, mit denen die paläontologische und archäologische Vergangenheit Westfalens erforscht wird. Die Entdeckungen reichen von Säugetieren aus der Unterkreide bis hin zu Funden aus großen Gräberfeldern der Eisenzeit. Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:  Inhalt:

Inhalt: