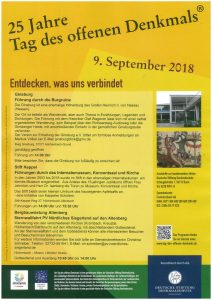

In Hilchenbach sind am 9. September alle guten Dinge und Ziele drei. Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ feiert Jubiläum und Hilchenbach feiert mit. 2018 findet der Denkmaltag bereits zum 25. Mal statt und zwar am 9. September. Sein Motto lautet diesmal „Entdecken, was uns verbindet“.

In Hilchenbach sind am 9. September alle guten Dinge und Ziele drei. Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ feiert Jubiläum und Hilchenbach feiert mit. 2018 findet der Denkmaltag bereits zum 25. Mal statt und zwar am 9. September. Sein Motto lautet diesmal „Entdecken, was uns verbindet“.

Die Tradition, dass sich auch Denkmäler im Gebiet der Stadt Hilchenbach am jährlich stattfindenden Tag des offenen Denkmals beteiligen und sich ihren Besuchern in eindrucksvoller Weise präsentieren, wird auch in diesem Jahr weitergeführt.

Passend zum Motto 2018 haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut besondere Veranstaltungen auf die Beine gestellt:

Wegen der Jubiläen „450 Jahre Wilhelm I von Oranien-Nassau auf der Ginsburg“ und 50 Jahre neuer Turm ist das Hilchenbacher Wahrzeichen ohnehin 2018 besonders im Blickpunkt.

Nach bereits einigen erfolgreichen Jubiläumsveranstaltungen darf die Ginsburg als Ziel selbstverständlich auch beim Tag des offenen Denkmals nicht fehlen. Als Zugabe zu einem Besuch mit wunderschöner Aussicht vom Turm bietet der Historiker Olaf Wagener am Sonntag, dem 9. September, um 14 Uhr eine Sonderführung über die Burganlage mit einem informativen Vortrag mit dem Titel „Fürst Johann Moritz und das Siegerland“ an. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Verein zur Erhaltung der Ginsburg e. V. würde sich über eine Spende freuen. Als Deutsch-holländische Gedenkstätte, auf der Wilhelm von Oranien 1568 in Geheimverhandlungen den Feldzug vorbereitete und damit den Grundstein für die Unabhängigkeit der Niederlande von Spanien legte, passt die Burgruine bestens zum diesjährigen Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt