Ábo Klavierquartett Max Philip Klüser – Klavier Henry Flory – Violine Cristina Alvarado – Viola Ülker Tümer – Violoncello

Fr. 08.10.2021, 19.30 Uhr, Bürgerhaus am Markt Bad Berleburg, Marktplatz 1a

Wittgensteiner Kreisblatt, 30. September 1885

Ábo Klavierquartett Max Philip Klüser – Klavier Henry Flory – Violine Cristina Alvarado – Viola Ülker Tümer – Violoncello

Fr. 08.10.2021, 19.30 Uhr, Bürgerhaus am Markt Bad Berleburg, Marktplatz 1a

Wittgensteiner Kreisblatt, 30. September 1885

Soldaten des Einsatzführungsbereiches 2 und Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen des Verbandes der Reservisten führten kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen Pflegeeinsatz auf dem deutschen Soldatenfriedhof Lommel in Nordbelgien durch.

Auch 93 Baumwurzeln mussten im Laufe des Arbeitseinsatzes weichen. © Luftwaffe/Erhard Lauber

Unweit der belgisch-niederländischen Grenze in der Provinz Limburg liegt der größte deutsche Soldatenfriedhof des 2. Weltkrieges in Belgien. Hier ruhen 39.094 Gefallene. Nach einem Jahr Zwangspause aktivierte Stabsfeldwebel Erhard Lauber, neben seinem aktiven Dienst in Erndtebrück auch Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für das Wittgensteiner Land, wieder einmal freiwillige Helfer für einen Pflegeeinsatz dieser Kriegsgräberstätte. Zu den Aufgaben der vier aktiven Soldaten und vier Reservisten gehörten vielfältige Pflegearbeiten auf dem Friedhof. So wurde der circa 1250 m lange Erdwall um den Friedhof gemäht und zahlreiche Grabkreuze und Bäume freigeschnitten. Die circa 350 m lange und bewachsene Friedhofsmauer wurde vom Unkraut befreit und von 93 gefällten Bäumen die Baumstümpfe entfernt und entsorgt. Untergebracht waren die fleißigen Helfer direkt auf dem Friedhofsgelände in der internationalen Jugendbegegnungsstätte Lommel. Zum Gedenken legten die Soldaten zum Abschluss ihres Einsatzes einen Kranz für die dort bestatteten Kriegstoten nieder und gedachten auch ihrer gefallenen Bundeswehrkameraden. Weiterlesen

Vorm Wehrmachts-Schreibtisch ihres Vaters blickte die Laaspher Künstlerin Renate Hahn für eine bessere Zukunft zurück

Vor und nach dem Vortrag hatten die Besucherinnen und Besucher im Laaspher Haus des Gastes die Möglichkeit, sich den alten Wehrmachts-Schreibtisch und -Stuhl genauer anzusehen. (Foto: Ev. Kirchenkreis Wittgenstein)

Das Wort „Schreibtischtäter“ kennt man – einen mutmaßlichen Täter-Schreibtisch sieht man indes eher selten. Am späten Donnerstagnachmittag stand jetzt einer im Laaspher Haus des Gastes. Aus dem Besitz von Renate Hahn, Künstlerin aus Bad Laasphe. Als ihr Vater sie fragte, an welchen Möbelstücken aus seinem Eigentum sie Interesse habe, hatte sie den Tisch mit dem dazu passenden Stuhl genannt. So war das Mobiliar bei ihr gelandet. Die Wehrmachts-Stempel unter der Schreibtischplatte und unterm Sitzkissen des Stuhls hatte sie erst sehr viel später gefunden. Ihr erster Reflex sei es da gewesen, beide Möbelstücke sofort zu entsorgen. Stattdessen hatte sie zunächst einmal „Nie wieder“ danebengeschrieben. Offen und ohne Scheu erzählte die 75-Jährige jetzt in ihrem Vortrag vor rund 30 Besucherinnen und Besuchern, darunter die stellvertretende Bürgermeisterin Margot Leukel, im Großen Saal davon und gab dabei einen Einblick in die eigene Familiengeschichte, mit einem besonderen Augenmerk auf die Nazi-Jahre.

„Ich bin ein Täter-Enkel“, sagte Renate Hahn unverblümt. In Bezug auf ihren Großvater war die Sache eindeutig. Er war in den Hitler-Jahren Bürgermeister von Rathenow geworden, in seiner Amtszeit wurden von dort über 100 Juden deportiert. Die Künstlerin hatte keine guten Erinnerungen an jenen Mann, der „unerbittlich bis zum Tod“ gewesen sei. Für ihn hatte sie in ihrem dreiviertelstündigen Vortrag nur wenige Sätze. Komplizierter stellte sich die Situation bei ihrem eigenen Vater dar. Dieser hatte seine Verwaltungsrecht-Doktorarbeit bei dem berüchtigten Nazi-Juristen Paul Ritterbusch geschrieben und war ihm an die Hochschule nach Kiel in eine leitende Funktion gefolgt. Die Uni sei in ihrer Juristischen Fakultät eine Kaderschmiede der Nazis gewesen, so Renate Hahn. Anschaulich sprach sie darüber, wie kompliziert es gewesen sei, an die Dissertation ihres Vaters zu kommen, die eigentlich unzugänglich „im Giftschrank in Hamburg“ lag, und wieviel länger es dann noch gedauert habe, bis sie in der Lage gewesen sei, die Doktorarbeit zu lesen. Der Vater war im Zweiten Weltkrieg als Offizier in Finnland, sei nicht in der Partei gewesen. Nach der Niederlage von Nazi-Deutschland sei er offiziell entlastet worden, konnte wieder als Jurist arbeiten. Wie stark seine Verstrickungen letztendlich gewesen sind, das konnte Renate Hahn nicht sagen: Man habe in ihrer Familie über alles sprechen können, Literatur, Philosophie und Politik, nur über den Nationalsozialismus nicht. Weiterlesen

„Die SPD-Fraktion Bad Berleburg beantragt, eine Anwohnerstraße im zweiten Bauabschnitt des Baugebietes Sengelsberg nach unserer ehemaligen Berleburger Mitbürgerin Adele Krebs zu benennen, stellvertretend für alle Berleburger Bürgerinnen und Bürger, deren Lebensweg und Lebensplanung durch die nationalsozialistische Hass- und Ausgrenzungsideologie zerstört wurden.

Adele Krebs, Foto: Privatbesitz

Leben und Schicksal von Adele Krebs sind leider beispielhaft dafür, was Menschen einander antun können, wenn Vorurteile, blinder Hass, rassistisches Gedankengut und Ausgrenzung in einer Gesellschaft die Oberhand gewinnen. Ihr Schicksal ist nur eines von vielen gewesen – auch in Berleburg.

Wir möchten mit dieser Namensgebung all diesen Schicksalen stellvertretend gedenken und damit im „Festjahr 2021 – 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ ein dauerhaftes Zeichen der Erinnerung und Mahnung setzen.

Adele Krebs, Tochter von Levi und Johanna Krebs, kommt 1895 in Berleburg zur Welt. Sie besucht die Mittelschule und lässt sich anschließend zur Buchhalterin ausbilden. Als ledige junge Frau macht sie in der Kleinstadt Berleburg beruflich ihren Weg, wird Mitbegründerin und später sogar Geschäftsführerin eines genossenschaftlichen Einkaufsverbundes des lokalen Einzelhandels. Noch ungewöhnlich und sehr modern für die damalige Zeit, gestaltet sie als Frau ihr Leben selbstständig. Sie ist finanziell unabhängig, geht gerne auf Reisen und steht schon in jungen Jahren in einer verantwortungsvollen Position am Anfang einer kleinen Karriere. Zeitzeugen beschreiben sie als lebenslustige und willensstarke Persönlichkeit. Weiterlesen

Inhalt:

Inhalt:

Paul Riedesel: „Der Tod ist Gast im Haus”: Sterblichkeit im Altkreis Wittgenstein

Marco Hofheinz: Denk-mal! Stellungnahme zur Idee einer „Doppel-Skulptur” für Caspar Olevian und Johannes Althusius auf dem Bad Berleburger Olevianplatz.

Friedrich Opes: Das Rezeptbuch von Georg Wagner

Heinrich Imhof: 500 Jahre Berleburger „Höferlinge” Balde, Melbach und Rohrbach

Wolfram Martin: Jäger, Spinnen – Jagdspinnen

Roland Scholz: Wittgensteins Türen und Tore – (Teil I)

Rezension:

Andreas Krüger: Heimat- und Verkehrsverein Schameder e.V. (Hg.), Die wackere Gemeinde Schameder, Dorfchronik zum 700-jährigen Jubiläum, Schmallenberg 2020

Bezug über Wittgensteiner Heimatverein

Hilfestellung des Deutschen Städtetages zur Aufstellung eines Kriterienkataloges zur Straßenbenennung. Link zur Handreichung (PDF)

Hilfestellung des Deutschen Städtetages zur Aufstellung eines Kriterienkataloges zur Straßenbenennung. Link zur Handreichung (PDF)

Straßennamen stellen über Jahrhunderte hinweg ein „kollektives Gedächtnis“ dar. Sie sind ein Teil der Erinnerungskultur. Die Straßenbenennung spiegelt stets die aktuellen Verhältnisse, die Weltanschauung und Kultur bis hin zu den Herrschaftsverhältnissen der entsprechenden Zeit wider. Historische Personen, Orte und Ereignisse werden zu unterschiedlichen Zeiten verschieden bewertet, im Speziellen unterliegt die Straßenbenennung nach Personen einem Wandel.

Straßenbenennungen dienen in erster Linie der Orientierung und im Zusammenhang mit der Hausnummerierung der Auffindbarkeit aller Liegenschaften sowie der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Darüber hinaus stellt die Benennung nach einer Person eine hohe Form der Ehrung durch die jeweilige Stadt dar. Deshalb ist es wichtig, dass für die Auswahl der Straßennamen in jedem Fall, auch bei sachlichen Benennungen, höchste und kritische Maßstäbe angesetzt werden. Weiterlesen

Mi. 29.09.202118:00 Uhr – 19:30 Uhr, Treffpunkt: Pforte IHW-Park, Eiserfelder Str. 316, Siegen.

„Haben Sie Lust, hinter die Kulissen des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein zu schauen, die Arbeit der Archivarinnen und Archivare kennen zu lernen und ungewöhnliches Archivgut zu sehen? In einer Führung (ca. 90 Minuten) werden Interessierte durch eines der größten Archivmagazine Südwestfalens geführt. Dort werden alle Aspekte archivischer Arbeit vorgestellt. Das wichtigste, älteste und ungewöhnlichste Archivgut des Kreisarchivs wird gezeigt. Kreisarchivar Thomas Wolf beantwortet auch gern Fragen zu allem, was Sie schon immer über Archive wissen wollten.“

Barrierefrei. In Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein.

Quelle: Kreis-VHS Siegen-Wittgenstein, Programm

Rund 350 Kilogramm wiegt die Figur des Dirigenten Fritz Busch, die aus einem Betonkern besteht. (Foto: Stadt Siegen)

Die seit 2017 oberhalb der Treppenanlage am Siegufer beheimateten Figuren der in Siegen geborenen Musiker-Brüder Fritz und Adolf Busch sind mit Hilfe der städtischen Grünflächenabteilung demontiert und zur fachgerechten Restaurierung nach Witten gebracht worden.

Dort sollen sie im Auftrag von KulturSiegen im Lechnerhof, dem Atelier der Künstlerin Christel Lechner, von Verschmutzungen, vor allem dem von Unbekannten aufgebrachten silbrigen Farbüberzug an der Figur des Geigers Adolf Busch (1891-1952), befreit und farblich restauriert werden. Weiterlesen

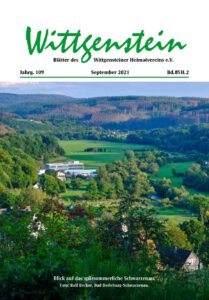

Kürzlich hat die Universitäts- und Landesbibliothek Münster die 1909 von Frieddrich Philippi herausgegebenen Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Siegerlandes online verfügbar gemacht.

Kürzlich hat die Universitäts- und Landesbibliothek Münster die 1909 von Frieddrich Philippi herausgegebenen Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Siegerlandes online verfügbar gemacht.

Zur Friedrich Philippi s. folgende Beiträge auf siwiarchiv: Weiterlesen

So., 26.9., 15.30 Uhr

Die Führung folgt im Gedenkjahr an »1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland« den Spuren der jüdischen Gemeinde Siegen.

Neben der Geschichte der Gemeinde werden jüdische Begräbnisrituale sowie Details zu einigen Biografien jüdischer Bürger Siegens erklärt. Außerdem wird auf die Geschichte der Zwangsarbeiter im Siegerland anhand eines größeren Gräberfeldes eingegangen; einige Schicksale der hier in der Fremde Beerdigten werden erzählt.

Männer bringen bitte eine Kopfbedeckung mit.

Anmeldung erforderlich! (Teilnehmer*innenzahl begrenzt)

Telefon 0271 404-3000, E-Mail vhs@siegen.de oder persönlich.