Noch 2 Sonderführungen

Ruth Fay, Der Blockwalzer (1951), Standort: Berufskollg Technik Siegen

Ein hohes Besucher-Interesse an der Ausstellung, die in umfassender Weise die Werke der beiden verstorbenen Siegerländer Künstler Theo Meier-Lippe und Ruth Fay in den Mittelpunkt stellt, hatten sich die 4Fachwerker in Freudenberg erhofft. Tatsächlich können die Kuratoren Dieter Siebel und Dr. Ingrid Leopold eine außergewöhnlich positive Resonanz feststellen. „Der Zuspruch freut uns sehr. Deshalb haben wir beschlossen, zwei weitere Führungen ins Programm aufzunehmen.

Bevor die Ausstellung nun also am 23. Januar 2022 endet, werden aufgrund der hohen Nachfrage noch zwei Sonderführung angeboten:

Mittwoch, 19. Januar 2022 und Sonntag, 23. Januar 2022, jeweils um 15:00 Uhr.

Damit die Ausstellungsführung Corona-konform vorbereitet werden kann, wird um eine Anmeldung bei Dieter Siebel gebeten (Telefon 02734/7223 oder per Mail dieter.siebel@web.de). Im Museum gilt die 2-G-Regelung (geimpft/genesen), Mund-Nasenschutz ist zu tragen. Der Eintritt beträgt drei Euro.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Wie gestalten wir als Bundesarchiv Erinnerungskultur? Wo und wie wollen wir mehr leisten als Unterlagen bereitzustellen, was betrachten wir als unseren gesellschaftlichen Auftrag? Im aktuellen Heft bieten eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen Einblicke in ihre Tätigkeiten, die der Vermittlung und Vertiefung von Archivgut gewidmet sind – darunter Editionen, Ausstellungen, die Arbeit am Gedenkbuch, die Quellenarbeit mit Schülerinnen und Schülern u.a.

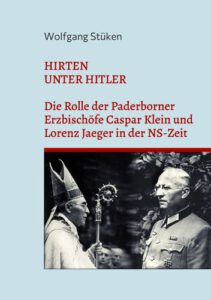

„Wie gestalten wir als Bundesarchiv Erinnerungskultur? Wo und wie wollen wir mehr leisten als Unterlagen bereitzustellen, was betrachten wir als unseren gesellschaftlichen Auftrag? Im aktuellen Heft bieten eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen Einblicke in ihre Tätigkeiten, die der Vermittlung und Vertiefung von Archivgut gewidmet sind – darunter Editionen, Ausstellungen, die Arbeit am Gedenkbuch, die Quellenarbeit mit Schülerinnen und Schülern u.a.  Die Rolle der Paderborner Erzbischöfe Caspar Klein und Lorenz Jaeger in der NS-Zeit

Die Rolle der Paderborner Erzbischöfe Caspar Klein und Lorenz Jaeger in der NS-Zeit

Tagungsband Montanarchäologie Wilnsdorf 2022

Tagungsband Montanarchäologie Wilnsdorf 2022