Alte Schriften lesen und verstehen

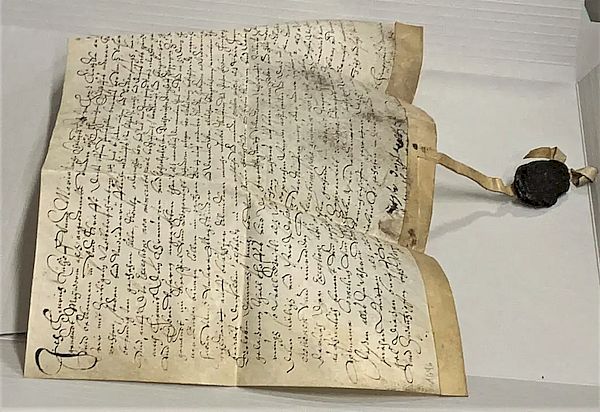

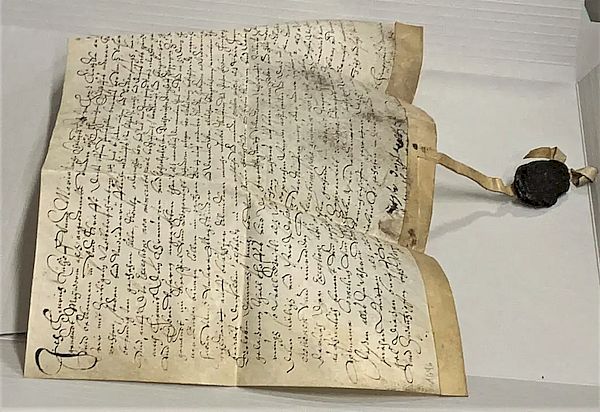

Urkunde aus dem Archivbestand Hofarchiv Rüsche-Klinke, Attendorn, der als Depositum im Stadtarchiv Olpe verwahrt wird. Das Dokument aus dem Jahr 1646 mit dem Gerichtssiegel des Gerichts Attendorn bezeugt den Verkauf des Hofes „die Klincke“ an Dietrich Burghoff, Gograf zu Attendorn (Foto: Kreisheimatbund)

Die „Offene Heimat-Werkstatt“, die der Kreisheimatbund zusammen mit der Volkshochschule jährlich im Frühjahr durchführt, ist mittlerweile zu einem nachgefragten Angebot geworden. Auch interessierten Nichtmitgliedern stehen die dreitägigen Werkstätten offen. In den letzten Jahren hat sich ein Wechsel zwischen Drinnen- und Draußen-Angeboten zu ganz verschiedenen Themen der Heimatarbeit entwickelt.

„Wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren – Handwerkszeug auch für die Heimatarbeit“ lautete das Thema der 7. Offenen Heimat-Werkstatt, die im Stadtarchiv Olpe stattfand. Zum Auftakt sprach Dr. Hans-Bodo Thieme „Von der Lust am Forschen und an der Weitergabe neuer Erkenntnisse“. Anschließend gab Stadtarchivar Josef Wermert bei einer Führung einen Einblick in den ungemein vielfältigen Bestand des Olper Archivs: Urkunden und Verwaltungsakten, Stadtpläne und Karten, Zeitungssammlungen, Schulakten und -chroniken, umfassende Fotobestände der Olpe Berufsfotografen und von Privatpersonen, private Nachlässe, Firmen- und Vereinsarchive und vieles mehr, dazu historische Publikationen. Zu Letzteren gehört als besonderer Schatz eine lateinische Ausgabe des „Narrenschiffs“, das 1497 von „Johann Bergmann von Olpe“ in Basel verlegt wurde und seit 2011 als Schenkung im Stadtarchiv Olpe vorliegt. Diese mit Holzschnitten von Albert Dürer versehene Moralsatire war der erste Bestseller auf dem europäischen Buchmarkt.

Am zweiten und dritten Tag der Heimat-Werkstatt folgte ein intensives Arbeiten mit historischen Schriftstücken. Unterstützt wurde Stadtarchivar Josef Wermert von Kreisarchivar Jörg Endris Behrendt und von Klaus Schulte, Schriftleiter von „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“. Weiterlesen →

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Es sind Standard-Werke für die Geschichte von Siegen Wittgenstein: Die Zeitspuren-Bände. Jetzt gibt es aktuell das zweite Werk, das sich mit dem preußischen 19. Jahrhundert in unserer Region beschäftigt. Das Historiker-Team Dieter Pfau und Elisabeth Strautz haben dafür 2018 ihre Forschungstätigkeit aufgenommen.

„Es sind Standard-Werke für die Geschichte von Siegen Wittgenstein: Die Zeitspuren-Bände. Jetzt gibt es aktuell das zweite Werk, das sich mit dem preußischen 19. Jahrhundert in unserer Region beschäftigt. Das Historiker-Team Dieter Pfau und Elisabeth Strautz haben dafür 2018 ihre Forschungstätigkeit aufgenommen.

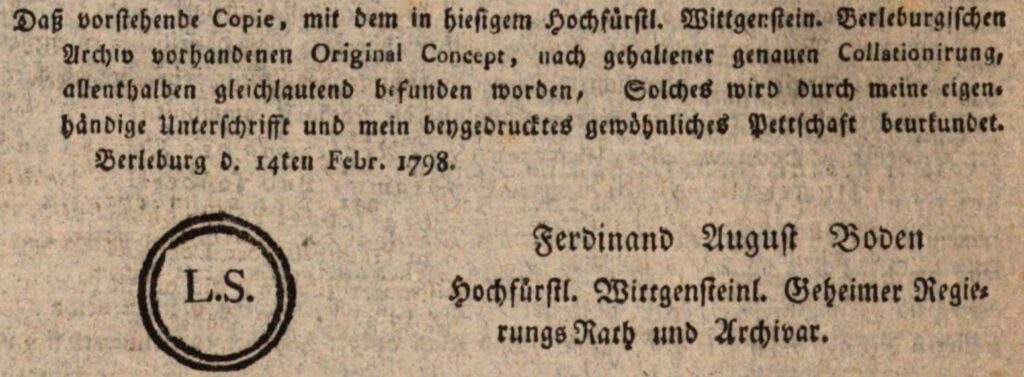

„Wer sich mit alten Texten, Schriften oder Typografie befasst, hat sich gewiss schon oft die Frage gestellt, wie und wieso man denn das kleine s in der einen oder anderen Schreibweise vorfindet oder anzuwenden hätte. Gegenüber dem heutigen einzigen lateinischen Kleinbuchstaben s hatten sich in den gebrochenen Schriften das lange s und das runde s etabliert. Das normale s ist in der deutschen Schrift das lange s, das runde ist das sog. Schluss- oder Fugen-s. Das Wie und Warum konnte in dieser Ausarbeitung hoffentlich möglichst umfassend und genau dargelegt werden.

„Wer sich mit alten Texten, Schriften oder Typografie befasst, hat sich gewiss schon oft die Frage gestellt, wie und wieso man denn das kleine s in der einen oder anderen Schreibweise vorfindet oder anzuwenden hätte. Gegenüber dem heutigen einzigen lateinischen Kleinbuchstaben s hatten sich in den gebrochenen Schriften das lange s und das runde s etabliert. Das normale s ist in der deutschen Schrift das lange s, das runde ist das sog. Schluss- oder Fugen-s. Das Wie und Warum konnte in dieser Ausarbeitung hoffentlich möglichst umfassend und genau dargelegt werden. Teil 1: An der Schwelle zur Industrialisierung (1815-1848)

Teil 1: An der Schwelle zur Industrialisierung (1815-1848)

„Der

„Der