„Sehr herzlich möchten wir Sie gemeinsam mit dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V. zum diesjährigen 67. Westfalentag am 25. Mai 2024 nach Siegen einladen. Das große kulturelle und kulturpolitische Forum des WHB, das in jährlicher Folge in wechselnden Städten Westfalens stattfindet, bringt Aktive aus der westfälischen Engagementlandschaft, die sich tagtäglich für Kultur, Natur und lebenswerte Orte stark machen, zusammen.

„Sehr herzlich möchten wir Sie gemeinsam mit dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V. zum diesjährigen 67. Westfalentag am 25. Mai 2024 nach Siegen einladen. Das große kulturelle und kulturpolitische Forum des WHB, das in jährlicher Folge in wechselnden Städten Westfalens stattfindet, bringt Aktive aus der westfälischen Engagementlandschaft, die sich tagtäglich für Kultur, Natur und lebenswerte Orte stark machen, zusammen.

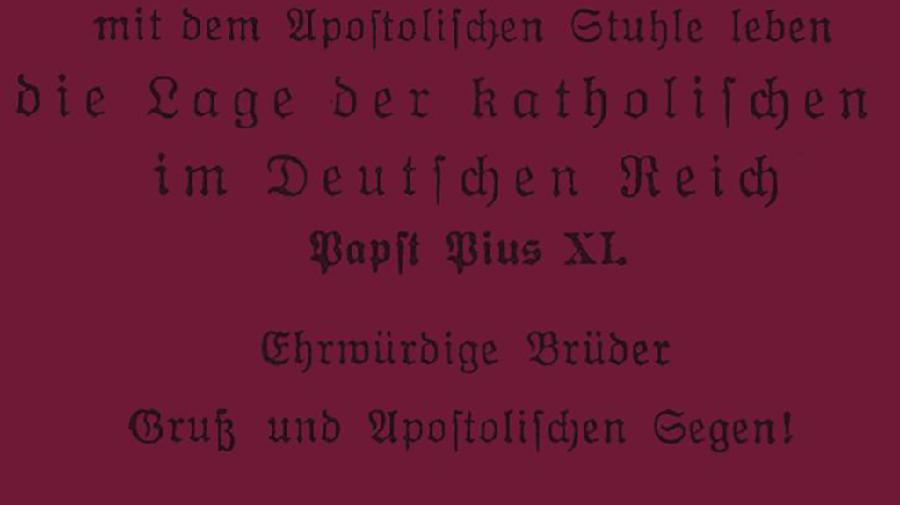

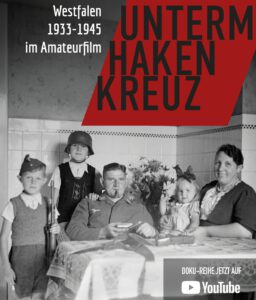

In diesem Jahr möchten wir den Westfalentag mit Ihnen unter dem WHB-Jahresschwerpunkt „Heimat braucht Haltung – Engagement für Zusammenhalt und Demokratie“ zu einem Fest der Demokratie werden lassen. Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Sie lebt davon, dass Menschen sie aktiv gestalten und für sie eintreten. Heimatengagement ist Demokratiearbeit im besten Sinne. Es stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, befördert das Gemeinwohl und trägt zur Verständigung bei. Heimat ist eine Solidargemeinschaft. Bürgerschaftliches Engagement übernimmt eine wichtige Rolle bei der Demokratiebildung. Gerade in Zeiten, in welchen in Teilen der Gesellschaft das Zutrauen in die eigene Selbstwirksamkeit und das Vertrauen in die Demokratie schwindet, müssen wir Ehrenamt stärken und zugleich Haltung zeigen für Heimat – eine Heimat, die durch Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn geprägt ist.

Vormittags bietet der Westfalentag ein Bühnenprogramm zum Tagungsthema in der Siegerlandhalle begleitet von einem vielfältigen Markt der Möglichkeiten im Foyer. Für die Festrede konnte Bundespräsident a. D. Christian Wulff gewonnen werden.

Nachmittags besteht nach einem gemeinsamen Mittagessen die Gelegenheit, bei Exkursionen die vielfältigen Facetten Siegens zu entdecken, das in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag begeht. So haben Sie unter anderem Gelegenheit, gemeinsam mit dem Intendanten Michael Nassauer die Philharmonie Südwestfalen kennenzulernen, Näheres über die Stadtentwicklung bei einer persönlichen Führung durch den Siegener Bürgermeister Steffen Mues zu erfahren oder der Stadtgeschichte bei einem vom Aktiven Museum Südwestfalen und der Universität Siegen angebotenen Stadtrundgang „Stolpersteine auf der Hammerhütte“ auf die Spur zu kommen. Darüber hinaus können Sie sich in einem Workshop zur Geschichte der Heimatbewegung austauschen. Der Tag schließt mit einem Get-together bei Kaffee und Kuchen.

Programm

Anmeldung

Quelle: Westfälischer Heimatbund, Veranstaltungen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Sehr herzlich möchten wir Sie gemeinsam mit dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V. zum diesjährigen 67. Westfalentag am 25. Mai 2024 nach Siegen einladen. Das große kulturelle und kulturpolitische Forum des WHB, das in jährlicher Folge in wechselnden Städten Westfalens stattfindet, bringt Aktive aus der westfälischen Engagementlandschaft, die sich tagtäglich für Kultur, Natur und lebenswerte Orte stark machen, zusammen.

„Sehr herzlich möchten wir Sie gemeinsam mit dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V. zum diesjährigen 67. Westfalentag am 25. Mai 2024 nach Siegen einladen. Das große kulturelle und kulturpolitische Forum des WHB, das in jährlicher Folge in wechselnden Städten Westfalens stattfindet, bringt Aktive aus der westfälischen Engagementlandschaft, die sich tagtäglich für Kultur, Natur und lebenswerte Orte stark machen, zusammen.