Fritz Busch, aus Christel Lechners Figurenensemble „Brüder Busch“ (2017) im Siegener Schlosspark

Der Historiker Michael H. Kater wiederholt seine bereits 1997/1988 aufgestellte These in seiner 2021 in deutscher Sprache erschienen Überblicksdarstellung „Kultur unterm Hakenkreuz“: “ …. Anders liegt der Fall im Hibnblick auf den Dirigenten Fritz Busch und der Sopranistin Lotte Lehmann weil sie vor ihrer Emigration noch versuchten mit den Nazis ins Geschäft zu kommen , was sie später durch geschönte Darstellungen zu verbergen trachteten. Während Busch zu seinen Bedingungen in Nazideutschland bleiben wollte, versuchte Lotte Lehmann, ansässig in Österreich uns später in den USA, sich von außen zu akkomodieren. Buschs und Lehmanns die Zusammenhänge verfäschende Zeugnisse lassen an der Berechtigung ihrer Behauptung, Flüchtlinge gewesen zu sein, ernstlich zweifeln. ….“ (S. 314 – 315) Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Von einem fossilen Sumpfwald zu einem Relikt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Neue Publikation präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse aus der LWL-Archäologie

Von einem fossilen Sumpfwald zu einem Relikt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Neue Publikation präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse aus der LWL-Archäologie

Auf 800 Jahre kann die Krönchenstadt im Jubiläumsjahr 2024 zurückblicken. Die eigene Homepage ist die Informationsquelle für alles, was mit dem Jubiläum zu tun hat und wird nach und nach mit Neuigkeiten befüllt: angefangen bei einer Chronik bzw. einem historischen Abriss zur Stadtgeschichte über Hintergründe zum Jubiläumsjahr bis hin zu einzelnen Veranstaltungen. Hier erfährt man künftig aus erster Hand, welche Aktivitäten in 2024 geplant sind.

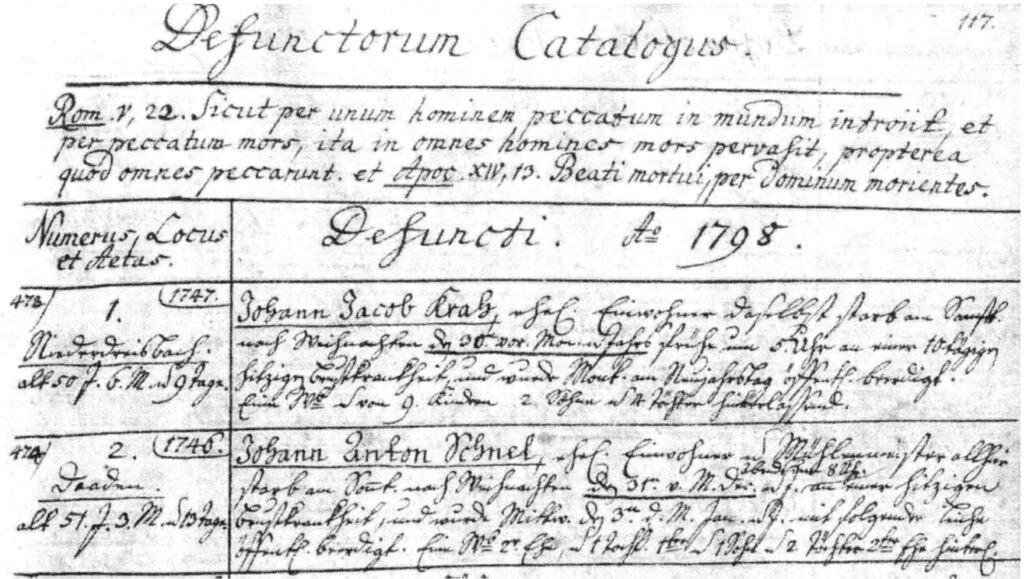

Auf 800 Jahre kann die Krönchenstadt im Jubiläumsjahr 2024 zurückblicken. Die eigene Homepage ist die Informationsquelle für alles, was mit dem Jubiläum zu tun hat und wird nach und nach mit Neuigkeiten befüllt: angefangen bei einer Chronik bzw. einem historischen Abriss zur Stadtgeschichte über Hintergründe zum Jubiläumsjahr bis hin zu einzelnen Veranstaltungen. Hier erfährt man künftig aus erster Hand, welche Aktivitäten in 2024 geplant sind. Alte Kirchenbücher sind für Familien- und Heimatforscher die Hauptquelle für Ihre Forschungen. Kirchenbücher oder Kopien davon sind bei den einzelnen Kirchengemeinden einsehbar, teilweise werden die Originale in den Kirchenarchiven von Boppard oder für den ehemalig nassauischen Bereich im Archiv in Darmstadt aufbewahrt. Weitere Auszüge stehen in verschiedenen Landesarchiven wie Koblenz, Wiesbaden oder Detmold zur Einsicht zur Verfügung oder sind sogar im Internet digital abrufbar. Wiederum andere Original-Kirchenbücher liegen, teilweise unter ungünstigen Aufbewahrungsbedingungen, noch in den Archiven ver-schiedener Kirchengemeinden und können dort eingesehen werden.

Alte Kirchenbücher sind für Familien- und Heimatforscher die Hauptquelle für Ihre Forschungen. Kirchenbücher oder Kopien davon sind bei den einzelnen Kirchengemeinden einsehbar, teilweise werden die Originale in den Kirchenarchiven von Boppard oder für den ehemalig nassauischen Bereich im Archiv in Darmstadt aufbewahrt. Weitere Auszüge stehen in verschiedenen Landesarchiven wie Koblenz, Wiesbaden oder Detmold zur Einsicht zur Verfügung oder sind sogar im Internet digital abrufbar. Wiederum andere Original-Kirchenbücher liegen, teilweise unter ungünstigen Aufbewahrungsbedingungen, noch in den Archiven ver-schiedener Kirchengemeinden und können dort eingesehen werden. Beiträge des aktuellen Hefts reflektieren die Rolle der Archive für die Erinnerungskulturen in Europa.

Beiträge des aktuellen Hefts reflektieren die Rolle der Archive für die Erinnerungskulturen in Europa.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Montanarchäologie in Deutschland“

Montanarchäologie in Deutschland“