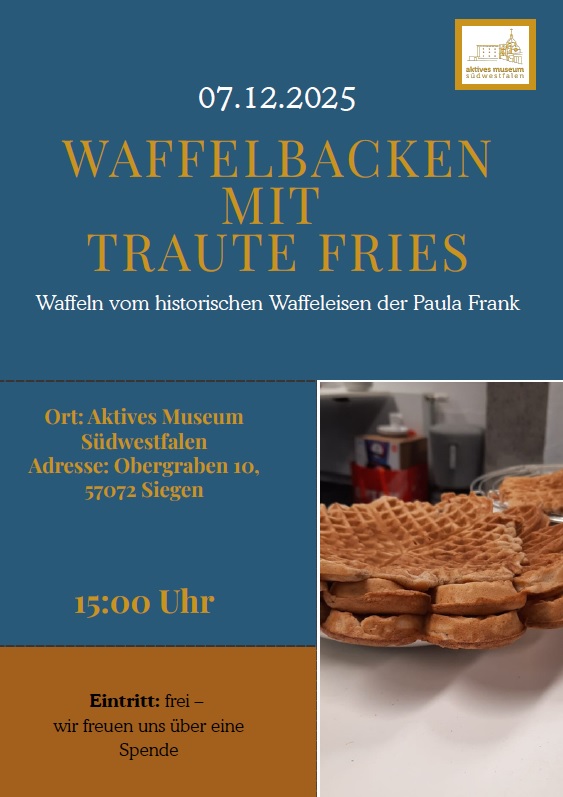

Aktives Museum Südwestfalen, Obergraben 10, 57072 Siegen, Sonntag, den 07.12.2025, 15:00-18:00 Uhr, Eintritt: Frei – das Museum freut sich über eine Spende

Zum letzten Mal wird Traute Fries auf dem historischen Waffeleisen der Paula Frank (1890–1942) backen, bevor dieses seinen Platz in unserer neuen Dauerausstellung findet.

Das Waffeleisen, ein Symbol gelebter Erinnerung, wurde einst von Paula Frank vor ihrer Deportation am 28. April 1942 der Familie Fries übergeben.

Gemeinsam möchten wir an diesem Tag innehalten, genießen und erinnern – mit großen, köstlichen Waffeln (⌀ 21 cm), heißem Kaffee und guten Gesprächen.

Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der regionalen Erinnerungskultur. Das Museum versteht sich als “Dritter Ort der Bildung”, an dem Menschen zusammenkommen, um sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Südwestfalen auseinanderzusetzen und sich aktiv an der Erinnerung zu beteiligen.

Schlagwort-Archiv: Erinnerungskultur

Aus für das Olper Stadtmuseum?

„…Allerdings zwingt die Haushaltslage auch zum Handeln, so ist nicht mehr enthalten eine Investition für den Bau eines Stadtmuseums. Nach eingehender hausinterner Abstimmung und Betrachtung der Haushaltslage bin ich gemeinsam mit dem Kämmerer zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bau eines Stadtmuseums derzeit und bis auf weiteres für die Kreisstadt Olpe finanziell nicht darstellbar ist. ….“

„…Allerdings zwingt die Haushaltslage auch zum Handeln, so ist nicht mehr enthalten eine Investition für den Bau eines Stadtmuseums. Nach eingehender hausinterner Abstimmung und Betrachtung der Haushaltslage bin ich gemeinsam mit dem Kämmerer zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bau eines Stadtmuseums derzeit und bis auf weiteres für die Kreisstadt Olpe finanziell nicht darstellbar ist. ….“

Haushaltsrede des Bürgermeister der Stadt olpe, Tobias Schulte, 19.11.2025

s. auf siwiarchiv: Weiterlesen

Hörspiel „Kein Namen niemand“ für den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2025 nominiert

Preisverleihung am 10. Dezember 2025 in Köln

Nominierung in der Kategorie „Innovatives oder künstlerisches Hörspiel“:

Deutschlandfunk Kultur: „Keine Namen, niemand“

Autorin: Annette Kufner

Inhalt: Ein Doku-Hörspiel, das eindringlich und emotional über die horrende Ausgrenzung, Verfolgung und schlussendlich die Deportation der Sinti nach Auschwitz erzählt.

Regie: Franziska Stuhr Redaktion: Barbara Gerland

Produktion: Dlf 2024

Sendedatum: 10.3.2024

Die Kategorie ist mit 5.000 Euro dotiert. Darüber hinaus erhalten die Preisträger und Preisträgerinnen weiterführende Unterstützung durch die Film- und Medienstiftung NRW für ein nächstes Projekt. Sie sind ferner eingeladen, der Filmstiftung, ARD und Deutschlandradio neue Projektideen vorzutragen. Neu ist auch die Öffnung für kommerzielle Anbieter. Damit entstand ein qualitätsorientierter Wettbewerb, der sowohl diese Produktionen als auch öffentlich-rechtliche berücksichtigte – und der der aktuellen Realität des Audiomarkts entspricht. Weiterlesen

Neues Fundament für deutsche Erinnerungspolitik

Kabinettsbeschluss zur Gedenkstättenkonzeption

Kabinettsbeschluss zur Gedenkstättenkonzeption

Link zur PDF: Konzept_Gedenkstätten_05.11.25

„Gedenkstätten halten in ganz Deutschland die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und das SED-Unrecht wach. Eine zentrale Grundlage für ihre Förderung ist die Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Angesichts zahlreicher aktueller Herausforderungen hat der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sie jetzt grundlegend überarbeitet. Am Mittwoch, 12. November 2025, hat das Bundeskabinett die Neufassung verabschiedet.

„Die Bundesrepublik Deutschland trägt eine dauerhafte Verantwortung, die staatlich begangenen Verbrechen des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten und der Opfer zu gedenken“, erklärte der Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer im Anschluss an den Kabinettsbeschluss am 12. November 2025. Gedenkstätten und Erinnerungsorte seien dabei zentrale Pfeiler unseres demokratischen Selbstverständnisses, so der Staatsminister. Weiterlesen

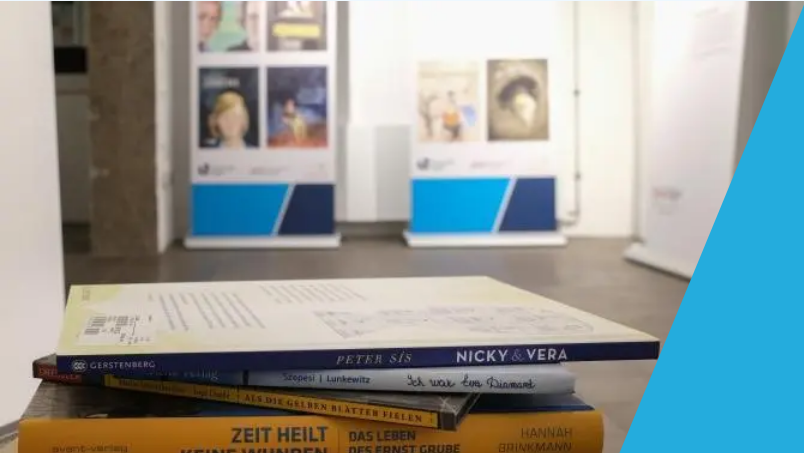

Graphic Novel erzählt von NS-Opfern aus Siegen

Die Schicksale von fünf NS-Opfern aus Siegen sollen in einer Graphic Novel erzählt werden. Zum Auftakt dieses besonderen Projekts findet die Tagung „Transnationalen Erinnerung in der grafischen Literatur“ an der Uni Siegen statt.

Wie kann man über den Holocaust erzählen und damit auch Kinder und Jugendliche erreichen? Diese Frage steht im Zentrum eines besonderen Projekts, das Kunst, Wissenschaft und Erinnerung miteinander verbindet. Die Universität Siegen und das Aktive Museum Südwestfalen bringen Geschichte in Bewegung – in Linien, Farben und Bildern. Eine Tagung zur „Transnationalen Erinnerung in der grafischen Literatur“ ist der Auftakt eines Projekts, das die Schicksale von NS-Opfern aus Siegen in einer Graphic Novel sichtbar machen wird.

Der Holocaust – ein Menschheitsverbrechen, dessen Schrecken kaum in Worte zu fassen ist. Doch Bilder können Wege öffnen, wo Sprache an Grenzen stößt. Comics und Graphic Novels schaffen es, Emotionen und Erinnerungen neu zu wecken – gerade für junge Generationen, die heute kaum noch Zeitzeug*innen begegnen. „Wir möchten zeigen, dass Erinnerung nicht stillsteht, sondern weiterlebt – in künstlerischen Formen, die berühren und zugleich bilden“, sagt Dr. Jana Mikota, Literaturdidaktikerin an der Universität Siegen. Weiterlesen

Vortrag „Aktion T4“ mit anschließender Diskussion

Kirsten Düsberg, Udine Italien, Soziologin, Donnerstag, 20. November, 20.00 Uhr, Ev. Gemeindehaus, Kirchplatz 20, 57334 Bad Laasphe

Der Vortrag „Die Aktion T4 – Die Verbrechen der Medizin und der Psychiatrie im Nationalsozialismus und ihre Aufarbeitung“ gibt einen Überblick über die Verbrechen der Medizin und Psychiatrie im Nationalsozialismus, von den hunderttausendfachen Zwangssterilisierungen und „Euthanasie“- Morden, und geht auf die komplexe Geschichte ihrer verspäteten Aufarbeitung ein.

Kirsten Düsberg studierte Soziologie in Berlin und hat viele Jahre in den offenen Diensten der psychischen Gesundheit in Udine (Italien) gearbeitet. Gegenwärtig realisiert sie kulturelle und Forschungsprojekte zur Geschichte der Psychiatrie und ihrer Reformen in Italien und Deutschland und ist im Bereich der Weiterbildung von Psychiatrieerfahrenen und Mitarbeiter*innen tätig.

Quelle: Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V., Veranstaltungsseite

Gedenkfeiern zum Volkstrauertag im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein

Bad Berleburg:

Alertshausen

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet in Altershausen am Sonntag, 16. November, am Ehrenmal statt. Die Teilnehmer treffen sich um 10.20 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Der MGV Lyra aus Elsoff übernimmt wieder die musikalische Begleitung.

Arfeld

In Arfeld beginnt das Gedenken zum Volkstrauertag am Sonntag, 16. November, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Arfelder Kirche. Anschließend gehen Vertreter der Arfelder Vereine zum Ehrenmal oberhalb des Ortes, um dort der Toten zu gedenken, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Ortsvorsteher würdigt in einer Ansprache die Bedeutung des Tages. Zudem tragen Konfirmanden der Kirchengemeinde Worte des Bundespräsidenten vor. Alle Arfelder sowie Gäste sind eingeladen.

Bad Berleburg

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet in der Kernstadt am Samstag, 15. November, ab 15.30 Uhr in der Kath. Kirche im Herrengarten 2 statt. Neben den Ansprachen von Pastor Berkenkopf und Ortsvorsteherin Ursula Belz gestalten auch Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges des Johannes-Althusius-Gymnasiums unter der Leitung von Pfarrer Dreyer die Gedenkfeier mit. Der Gang zum Friedhof auf dem Sengelsberg wird vom Spielmannszug des VFL begleitet. Ankunft dort wird ca. gegen 16.15 Uhr sein. Die teilnehmenden Vereine legen zu den Klängen von Just Friends am Ehrenmal die Kränze nieder.

Beddelhausen

Anlässlich des Volkstrauertags findet die Feierstunde am Ehrenmahl um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Beddelhausen statt. Mitwirkende sind der Männergesangverein Liederfreund Beddelhausen, Ortsvorsteher Dieter Althaus und der Vertreter der Lukasgemeinde, Marcus Gerhard.

Christianeck

In Christianseck findet die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegung und Andacht am Sonntag, 16. November, ab 9 Uhr in der Friedhofskapelle statt.

Dotzlar

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag um 11 Uhr am Ehrenmal statt. Mit der Kranzniederlegung erinnern wir mit Respekt an die Opfer der beiden Weltkriege, dieser Tag verpflichtet uns zu Menschlichkeit, Verantwortung und Frieden. Die Vereine treffen sich entsprechend früher in der Dorfmitte.

Raumland

Die Raumländer Vereine treffen sich am Sonntag, 16. November, um 8.45 Uhr im Gemeindehaus bei der Kirche zum gemeinsamen Kirchgang und anschließender Gedenkfeier am Ehrenmal. Das teilen die Vereine in einer Pressemitteilung mit.

Bad Laasphe: Weiterlesen

„Stolpersteine Kreuztal – Gegen das Vergessen“. Neue Ausstellung in der Stadtbibliothek

Die Novemberpogrome 1938 jähren sich in diesem Jahr zum 87. Mal; am 27. Januar wird in Deutschland zudem offiziell der 30. Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Anlass genug, um an die Kreuztaler Opfer des Holocaust und der nationalsozialistischen Verbrechen zu gedenken.

Das Stadtarchiv Kreuztal zeigt in diesem Zuge ab Sonntag, den 9. November 2025, die Ausstellung „Stolpersteine Kreuztal – Gegen das Vergessen“. Erzählt werden die Schicksale hinter den insgesamt 15 Stolpersteinen im Kreuztaler Stadtgebiet, darunter jüdische Personen und politisch Verfolgte. Damit knüpft die Ausstellung an das interaktive WDR-Projekt „Stolpersteine NRW“ an. Darüber hinaus werden weitere Opfer(gruppen) vorgestellt, deren Schicksale aufzuarbeiten sind und denen es zukünftig im öffentlichen Raum zu gedenken gilt.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Januar 2026 im Foyer der Stadtbibliothek zu sehen und kann während den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden.

Quelle: Stadt Kreuztal, Aktuelle Nachricht v. 5.11.2025

Ausstellung: „UmBenennen?! Berlins Straßennamen und ihre Geschichte: Spandaus Sonderwege“

Zitadelle Spandau, bis 10.05.2026

„Spandau kann auf eine intensive Geschichte der Sonderwege als Berliner Bezirk zurückblicken, auch in Bezug auf die (Um-)Benennung seiner Straßennamen.

In der Ausstellung kommen besondere Beispiele zur Sprache, wie die Jüdenstraße, der Erich-Meier-Weg und Hans Carossa als Namensgeber. Sie erzählen viel über die bewegte Vergangenheit des eigenwilligen Berliner Stadtteils und den gegenwärtigen Umgang mit öffentlicher Erinnerung. Sie zeugen vom historischen Wandel der Epochen, verweisen auf Menschen und Ereignisse, die den Bezirk geprägt haben, ehren mitunter auch problematische Persönlichkeiten oder lassen Spuren mittelalterlicher Stadtstrukturen erahnen. Weiterlesen

Wittgensteiner Pogromgedenken 2025

Auch in diesem Jahr gibt es in allen drei Kommunen Veranstaltungen, die an den 9. November 1938 erinnern

Bad Berleburg: Sonntag, 9. November, 11 Uhr, Mahnmal am Berlebach

Jugendliche der Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule laden zur Gedenkfeier an die Pogromnacht vom 9./10. November 1938 ein. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 9. November, um 11 Uhr an der Berleburger Gedenkstätte „Im Berlebach“ und wird auch in diesem Jahr von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit dem Chor „Singsation“ gestaltet. Die Ansprache hält der neue Berleburger Bürgermeister Volker Sonneborn. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Bad Laasphe: Sonntag, 9. November, 18 Uhr, Haus des Gastes

Der örtliche Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit und die Stadt Bad Laasphe laden am Sonntag, 9. November, ab 18 Uhr zum Pogromgedenken im Haus des Gastes, Wilhelmsplatz 3, ein. Nach der Begrüßung durch Jochen Menn, Vorsitzender des Christlich-Jüdischen Freundeskreises, und einem Grußwort von Bürgermeister Dirk Terlinden hält die aus Arfeld stammende Kristina Becker die Ansprache bei dieser Gedenkveranstaltung. Die Bildungsreferentin ist Mitarbeiterin der Arolsen Archives, deren Container mit der Ausstellung „#StolenMemory“ gerade erst in Bad Laasphe stand. Kristina Becker spricht über das Thema „Aktives Erinnern – Vermittlung von Wissen“. Auch diesmal werden die Namen der Menschen verlesen, die in Laasphe Opfer des Nationalsozialismus‘ wurden. Das haben in diesem Jahr Jugendliche der Lachsbachschule mit ihrem Lehrer Volker Fischer vorbereitet. Yonathan Scherzer aus Emek Hefer, dem Partnerkreis von Siegen-Wittgenstein in Israel, spricht die jüdischen Gebete „Kaddisch“ und „Yizkor“, für die musikalische Umrahmung des Abends sorgt Silvia Dörr am Klavier. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Erndtebrück: Montag, 10. November, 16 Uhr, Evangelische Kirche Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt