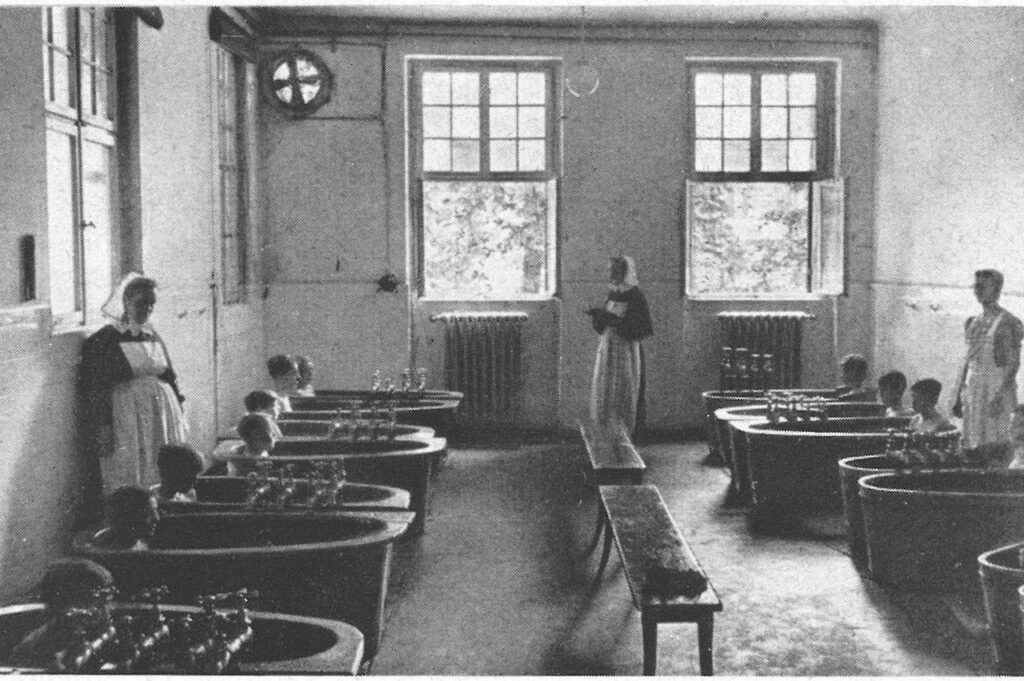

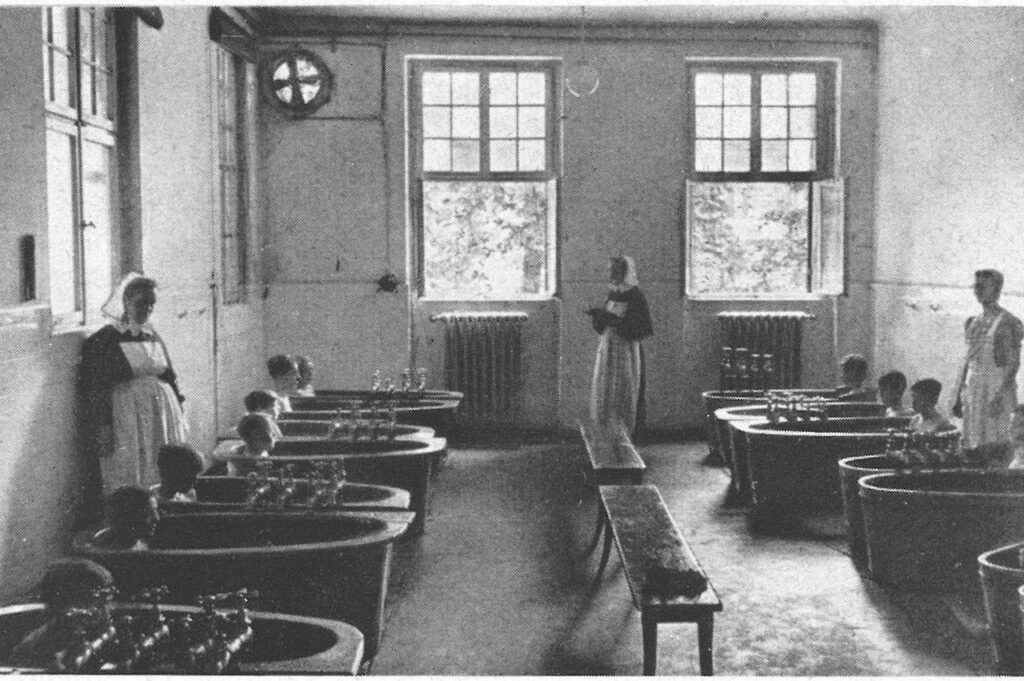

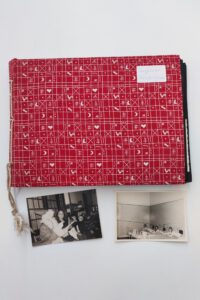

Elisabethheim Nauheim, Badehaus © Archiv für Diakonie und Entwicklung

– Link: HU-Studie Geschichte der Kinderkuren

– Link: Verzeichnis der Kindererholungs-, -kurheime und -heilstättenin der Bundesrepublik 1945–1989 (Stand: Mai 2025)

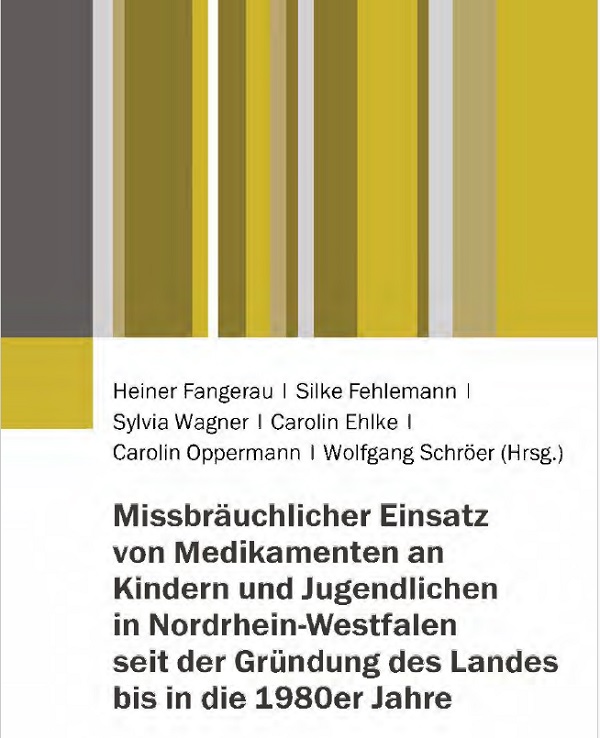

Der Deutsche Caritasverband, die Diakonie Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Rentenversicherung veröffentlichen heute eine umfassende und unabhängige Untersuchung zur Aufarbeitung des bundesdeutschen Kinderkurwesens zwischen 1945 und 1989. Die wissenschaftliche Arbeit hat ein Forschungsteam der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Nützenadel verantwortet. Das Forschungsteam arbeitete grundlegende Strukturen der Kindererholungskuren auf und ordnete diese in dem nun vorliegenden Forschungsbericht empirisch, sozialrechtlich, historisch und konzeptionell ein. Zum ersten Mal wurde das einstige bundesdeutsche Kinderkurwesen grundlegend und umfassend als Gesamtphänomen untersucht. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler historische Dokumente aus rund 60 Archiven analysiert und zahlreiche Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt. Begleitet wurde die Forschung durch einen Projektbeirat. Diesem gehörten auch Vertreterinnen von Betroffeneninitiativen an.

Zwischen 1951 und 1990 verbrachten laut Schätzung der Autorinnen und Autoren 11,4 Millionen Kinder und Jugendliche Aufenthalte in Kinderkur- und -erholungsheimen sowie -heilstätten. Ziel der damaligen Kinderkuren war in der Regel die gesundheitliche Stärkung bei guter Ernährung und an frischer Luft. Verschickt wurden Kinder aus allen sozialen Schichten. Das Kinderkurwesen der alten Bundesrepublik war durch eine komplexe Struktur von Trägern, Fach- und Interessensverbänden, Entsendestellen und nicht zuletzt durch eine große Zahl von Heimen geprägt. Die Kuren wurden meist von Ärzten verschrieben oder von der „Fürsorge“, zum Beispiel von Jugend- und Gesundheitsämtern, veranlasst. Die Kosten trugen meistens Krankenkassen und damalige Rentenversicherungen. Die Einrichtungen waren überwiegend in privater Trägerschaft oder wurden von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen oder anderen staatlichen Akteuren betrieben. „Auch wenn Kinder und Jugendliche positiv oder neutral von ihren Kuren berichten, war die Realität in den Heimen häufig eine andere. Das Kinderkurwesen erwies sich bis in die 1980er Jahre hinein als sehr beständiges Massenphänomen. Umso schwerer wiegt, dass sich erhebliche strukturelle Missstände ausmachen lassen, unter denen zahlreiche Kurkinder zu leiden hatten „, so Professor Nützenadel. Weiterlesen →

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Das LWL-Archivamt für Westfalen und das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte laden zur Fachtagung „Wissenschaftliche Aufarbeitung von Kinderverschickung in NRW – eine Zwischenbilanz“ ein.

Das LWL-Archivamt für Westfalen und das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte laden zur Fachtagung „Wissenschaftliche Aufarbeitung von Kinderverschickung in NRW – eine Zwischenbilanz“ ein.

Themen in diesem Heft

Themen in diesem Heft