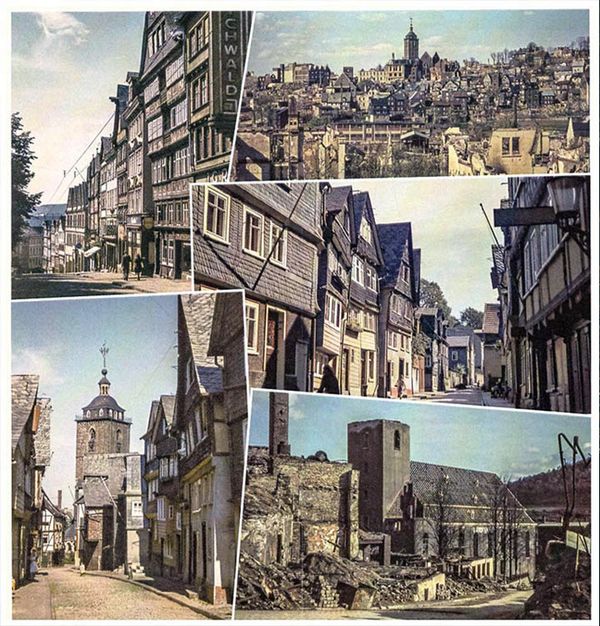

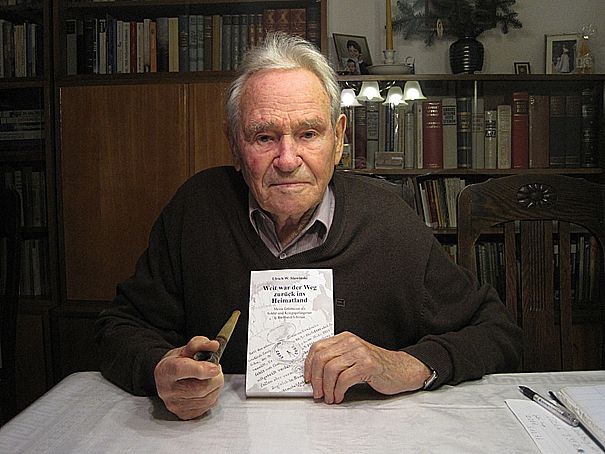

Erzählabend zum 8. Mai 1945 im 4Fachwerk-Mittendrin-Museum, Mittelstraße 4-6, 57258 Freudenberg

Montag, 8. Mai 2017, 18:00 Uhr

Eintritt 3,00 Euro

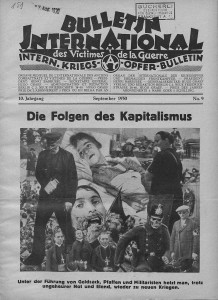

„Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren.“

In der Erinnerung an Bundespräsident Richard von Weizsäcker gehört seine Rede zum 8. Mai 1985 inzwischen zur Geschichte unseres Landes. Er bezeichnete diesen Tag des Kriegsendes im Jahre 1945 als einen tiefen historischen Einschnitt, für die Deutschen letztlich als einen Tag der Befreiung. Ein Datum, an dem der Blick zurück gegangen sei in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit und nach vorne in eine damals ungewisse dunkle Zukunft. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt