für ihre Arbeiten zur Eisenproduktion im Siegerland vor über 2000 Jahren

Der LWL verleiht seinen Karl-Zuhorn-Preis an Dr. Stephanie Menic für ihre Arbeiten zur Eisenproduktion im Siegerland vor über 2000 Jahren.

Foto: privat

für ihre Arbeiten zur Eisenproduktion im Siegerland vor über 2000 Jahren

Der LWL verleiht seinen Karl-Zuhorn-Preis an Dr. Stephanie Menic für ihre Arbeiten zur Eisenproduktion im Siegerland vor über 2000 Jahren.

Foto: privat

Die gesetzliche Grundlage der Detektor-Nutzung

Die gesetzliche Grundlage der Detektor-Nutzung„Sondengänger und Archäologie. Die Rechtslage in NRW“ – Eine gemeinsame Broschüre der LWL-Archäologie für Westfalen und des LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland gibt einen umfassenden Einblick in die Kooperation von Sondengängern und Archäologen. Rund 60 Seiten erläutern die Arbeit der Archäologie, beschreiben den Weg zur Lizenz und nennen wichtige Kontaktpersonen. Für Polizei und Ordnungsämter, Denkmalbehörden sowie Privatpersonen finden sich gebündelte Informationen in Checklisten. Die Broschüre steht zum kostenlosen Download bereit.

Quelle: LWL-Archäologie, Aktuelles

Inhaltsverzeichnis: Weiterlesen

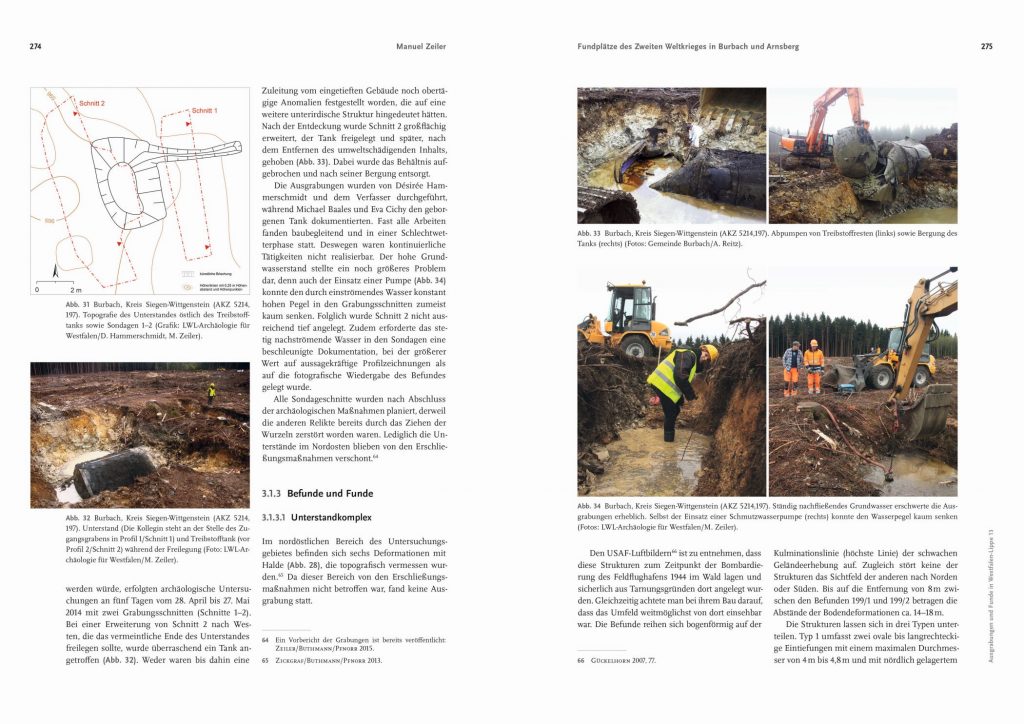

Doppelseite aus dem Innenteil zur Bergung eines Treibstofftanks auf dem Gelände des Flugplatzes Lippe bei Burbach.

Foto: LWL

Der neu erschienene Sammelband behandelt in fünf Beiträgen aktuelle Forschungen zur westfälischen Archäologie von der Jungsteinzeit bis zum 20. Jahrhundert. Den Auftakt bilden die beiden Aufsätze des LWL-Archäologen Dr. Ingo Pfeffer zu den neolithischen Siedlungsspuren der Grabungskampagnen von 1990 bis 1992 und von 1993 bis 1995 auf dem Gaulskopf bei Warburg-Ossendorf.

Der anschließende Beitrag von Dr. Manuel Zeiler, wissenschaftlicher Referent der LWL-Archäologie in Olpe, widmet sich den Untersuchungsergebnissen zweier Fundplätze des Zweiten Weltkrieges in Südwestfalen: dem Flugplatz Lippe bei Burbach und den Feldbefestigungen von Arnsberg-Kapune.

Im Fokus einer Studie zum eisenzeitlichen Fundplatz von Brilon-Madfeld des Archäologen Andreas Knäpper stehen die ältesten bislang bekannten Siedlungshinterlassenschaften des Hochsauerlandes.

Den Abschluss des Bandes bildet ein Aufsatz von Prof. Dr. Ralph Röber vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg zur renaissancezeitlichen Fensterverglasung von Schloss Horst in Gelsenkirchen.

Regionale Aufsätze:

– Manuel Zeiler, Fundplätze des Zweiten Weltkrieges in Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, und Arnsberg, Hochsauerlandkreis

Das Open Access-Angebot der LWL-Archäologie für Westfalen ist unter http://www.lwl-archaeologie.de/Publikationen/open-access zugänglich. Alle Publikationen sind auch weiterhin als gedruckte Varianten erhältlich.

Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe 13

364 Seiten, zahlr. Abbildungen, broschiert;

ISBN 978-3-8053-5147-8

29 €

Neue LWL-Publikation bilanziert „Archäologie in Westfalen-Lippe 2016“

Ob Unterwasserarchäologie im Eggegebirge, Prospektionen mit dem Quad oder Migration und Kulturtransfer als Gegenstand archäologischer Forschung: Archäologen in Westfalen gingen 2016 neue Wege und sind doch tief verwurzelt in der Gegenwart. Das zeigt die neue Publikation „Archäologie in Westfalen-Lippe“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). In 81 Beiträgen informieren 98 Autorinnen über die aktuellen Forschungsergebnisse aus Archäologie und Paläontologie und die größten Ausstellungen Westfalens im Jahr 2016.

Auf 340 Seiten laden LWL-Archäologie für Westfalen und die LWL-Altertumskommission für Westfalen zu einem Blick in den Boden und – erstmalig – auch unter Wasser ein. „Neueste Technik und aktuelle gesellschaftlichen Diskussionen sind uns wichtig“, erklärt Prof. Dr. Michael M. Rind, Chefarchäologe des LWL, die neuen Wege. „Denn Archäologie hat viel damit zu tun, wie wir heute leben“, so Rind weiter. Weiterlesen

Die in diesem Jahr entstandene Studie „Die Berge rufen. Archäologisch-anthropologische Studie zur Migration in die eisenzeitliche Montanlandschaft Siegerland (Nordrhein-Westfalen) anhand von Brandbestattungen“ von Manuel Zeiler, Sidney Sebald und Gisela Grupe kann hier als PDF eingesehen werden: Zeiler_et_al_2017_-_Die_Berge_rufen_Arch

Auf der Tagesordnung stehen u. a. folgende Themen:

1. Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen. Kostenbeteiligung zur Errichtung eines Präsentationsbaus

2. Aktives Museum Südwestfalen: Zuschuss zur Finanzierung einer halben Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters ab dem Haushaltsjahr 2018

3. Erweiterungsmaßnahme für das Aktive Museum Südwestfalen: Übertragung der für 2017 bewilligten Zuschussmittel in das Haushaltsjahr 2018

4. Einrichtung einer Dokumentationsstelle für Wirtschaftsgeschichte innerhalb des Kreisarchivs

5. Aktueller Sachstand des Buchprojekts „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein. Das 19. Jahrhundert“, mdl. Vortrag

Aus der Tagesordnung geht leider nicht hervor, ob auch die CDU-Anfrage zur Archivsituation im Kreisgebiet zur Sprache kommen wird.

„Südlich von Burbach überragt die Alte Burg das Heller- und Buchhellertal. Die eisenzeitliche Wallburg ist noch heute durch einige Erdwälle in der Landschaft erkennbar und wird durch mittelalterliche sowie moderne Strukturen des Bau- und Hüttenwesens überlagert. Manuel Zeiler fasst die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zusammen und wirft mithilfe neuer Erkenntnisse seiner Forschungen einen Blick auf die Nutzung und Funktion der Alten Burg bei Burbach.“

„Südlich von Burbach überragt die Alte Burg das Heller- und Buchhellertal. Die eisenzeitliche Wallburg ist noch heute durch einige Erdwälle in der Landschaft erkennbar und wird durch mittelalterliche sowie moderne Strukturen des Bau- und Hüttenwesens überlagert. Manuel Zeiler fasst die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zusammen und wirft mithilfe neuer Erkenntnisse seiner Forschungen einen Blick auf die Nutzung und Funktion der Alten Burg bei Burbach.“

M. Zeiler, Die Alte Burg bei Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, in: Frühe Burgen in Westfalen, Heft 40, Münster 2017.

Das Heft kann bei der Altertumskommission für Westfalen für € 3,50 bezogen werden.

s. a. Blog zur LWL-Archäologie v. 17.10.17 zur Publikation

Eine kleine wissenschaftliche Sensation: Noch nie zuvor funktionierte die Verhüttung von Erz zu Eisen in einem solchen Rennofen-Nachbau.

Foto: LWL/ L. Klinke

Nach fünf Monaten war es endlich so weit: Der Nachbau eines keltischen Verhüttungsofens, wie ihn die Siegerländer vor über 2.000 Jahren benutzt haben, um Erz zu Eisen zu verarbeiten, ging in Betrieb. Damit gelingt einer Forschergruppe mit Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) etwas Neues: ein funktionierender Nachbau des größten Brennofens seiner Epoche in Europa entstand im LWL-Freilichtmuseum Hagen. Weiterlesen

Am 20. August beginnt die wichtigste Experimentphase der Verhüttung im Nachbau eines eisenzeitlichen Rennofens aus dem Siegerland, bei der die nötigen hohen Temperaturen durch die Verbrennung eines organischen Energieträgers gewährleistet werden wird. Das Blog der LWL-Archäologie widmet sich daher der Frage, ob Holz oder Holzkohle verwendet wurde.