Sonderausstellung in der Alten Vogtei in Burbach startet zum Vogteifest

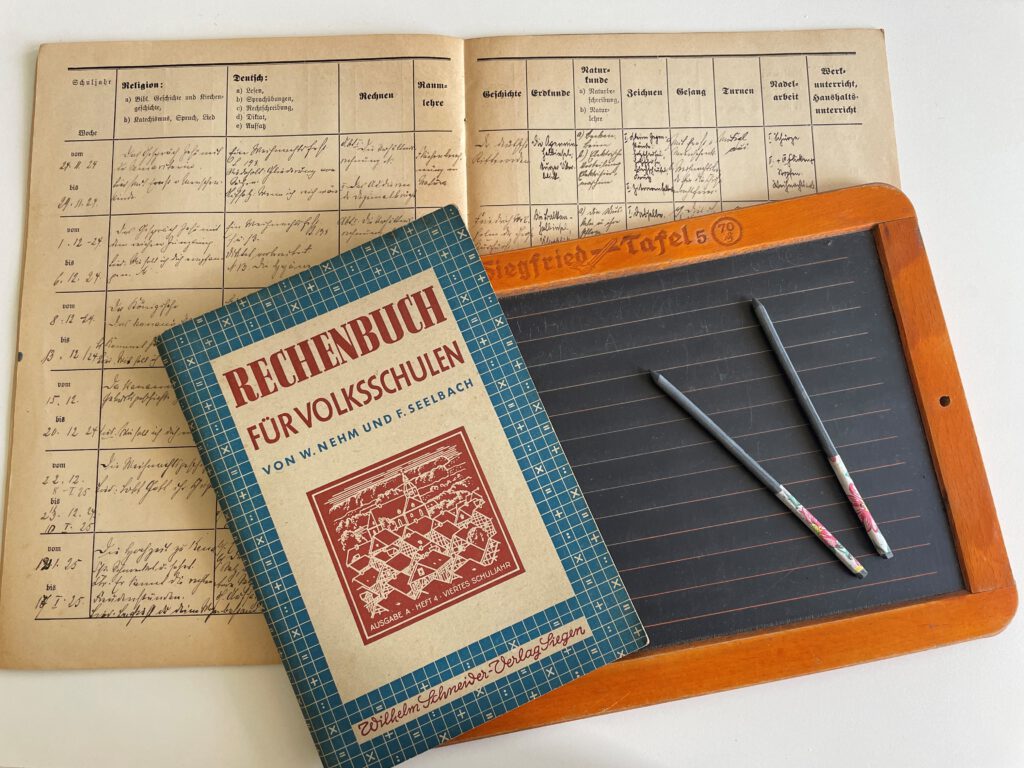

Zum Vogteifest am heutigen Samstag und Sonntag, 24.08. und 25.08.2024 startet in dem alten Amtshaus eine neue Sonderausstellung. „Schuljahr 1924 – Ein Blick ins Klassenbuch“ lautet der Titel der authentisch-nostalgischen Sammlung, die die Besucherinnen und Besucher im Wechselausstellungsraum im ersten Obergeschoss auf einer Zeitreise 100 Jahre in die Vergangenheit mitnimmt. Ob alte Schulbank, Kreidetafel, Griffel, Tintenfass oder Rechenschieber – anhand ausgewählter Exponate wird der Schulalltag von anno dazumal anschaulich erlebbar gemacht. Ergänzt wird die visuelle und haptische Erfahrung durch Erläuterungstafeln, die erklären, wie Schule früher funktionierte. Die Sonderausstellung kann bis 10.11.2024 zu den üblichen Öffnungszeiten der Alten Vogtei besucht werden. Diese sind:

Quelle: Gemeinde Burbach, Aktuelles

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Zu einem Streifzug durch 150 Jahre Naturschutzgeschichte lädt der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ein. Warum sind Naturparke gegründet worden? Wer hatte die Idee? Welche Persönlichkeiten haben in den Naturschutzgebieten rund um die Oberndorfer Höhe ihre Spuren hinterlassen? Mit einigen Geschichtskenntnissen bereichert, schauen Sie am Ende gemeinsam mit Naturparkführerin Prof. Carola Becker in die Zukunft: In welche Richtung entwickelt sich der Naturschutz im Naturpark?

Zu einem Streifzug durch 150 Jahre Naturschutzgeschichte lädt der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ein. Warum sind Naturparke gegründet worden? Wer hatte die Idee? Welche Persönlichkeiten haben in den Naturschutzgebieten rund um die Oberndorfer Höhe ihre Spuren hinterlassen? Mit einigen Geschichtskenntnissen bereichert, schauen Sie am Ende gemeinsam mit Naturparkführerin Prof. Carola Becker in die Zukunft: In welche Richtung entwickelt sich der Naturschutz im Naturpark? Die Schriftstellerwissenschaftlerin

Die Schriftstellerwissenschaftlerin