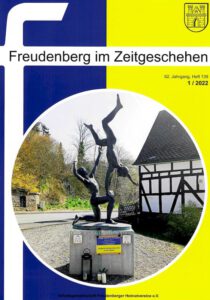

Schon auf den ersten Blick lässt die neue Ausgabe von „Freudenberg im Zeitgeschehen“ (FiZ) eine Besonderheit erkennen. Erstmals in der 62-jährigen Erscheinungszeit zeigt die Heimatzeitschrift einen zweifarbigen Titel: Blau-Gelb, die Stadtfarben, aber eben auch die Ukraine-Nationalfarben. Und als Titelbild ist das Kunstwerk „Balance“ des ukrainischen Künstlers Jevgenij Kulikov (Freusburg) vorm Freudenberger „KulTourBackes“ zu sehen. Der Titel als Botschaft: Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, Protest gegen einen Angriffskrieg, mit dem die europäische Friedensordnung zerstört, Völkerrecht gebrochen wird und der so vielen Menschen Not, Leid, Verwundung und Tod bringt sowie ihre Heimat zerstört.

Schon auf den ersten Blick lässt die neue Ausgabe von „Freudenberg im Zeitgeschehen“ (FiZ) eine Besonderheit erkennen. Erstmals in der 62-jährigen Erscheinungszeit zeigt die Heimatzeitschrift einen zweifarbigen Titel: Blau-Gelb, die Stadtfarben, aber eben auch die Ukraine-Nationalfarben. Und als Titelbild ist das Kunstwerk „Balance“ des ukrainischen Künstlers Jevgenij Kulikov (Freusburg) vorm Freudenberger „KulTourBackes“ zu sehen. Der Titel als Botschaft: Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, Protest gegen einen Angriffskrieg, mit dem die europäische Friedensordnung zerstört, Völkerrecht gebrochen wird und der so vielen Menschen Not, Leid, Verwundung und Tod bringt sowie ihre Heimat zerstört.

Vor dieser Skulptur hatte der ARGE-Vorstand nach dem 24. Februar ein Friedenslicht aufgestellt, als Zeichen für ein friedvolles Miteinander und Menschlichkeit und gegen kriegerische Zerstörung und Aggression sowie für die Wahrung von Freiheit und Demokratie.

Inhaltlich geht das Heft mit zwei umfangreichen Beiträgen auf die Hexenverfolgungen im Freudenberger Land um 1650 ein. Der Vortrag, den Pfarrer Thomas Ijewski bei der ARGE-Veranstaltung am 7. November 2021 in der Freudenberger Kirche anlässlich der Gedenktafel-Enthüllung hielt, ist jetzt als Text zum Nachlesen verfügbar. Er erinnert darin an die Lebensdaten der 24 Opfer, die auf der Tafel am Turm namentlich erwähnt sind: „Es ist der Ort des Innehaltens und des Nachdenkens. Ein Ort der zur weiteren Forschung und zum Blick in die Quellen einlädt.“ Weiterlesen

Archiv der Kategorie: Regionalgeschichte

Online: Die Landes-Kultur-Gesetzgebung des preussischen Staates

eine systematisch geordnete Sammlung aller auf dieselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die preußischen Staaten … nebst einem historisch-kritischen und praktischen Kommentar über die betreffenden Gesetze

eine systematisch geordnete Sammlung aller auf dieselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die preußischen Staaten … nebst einem historisch-kritischen und praktischen Kommentar über die betreffenden Gesetze

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat unlängst diese dreibändige, 1853 und 1854 erschienene Gesetzessammlung, die von Wilhelm Adolf Lette herausgegeben wurde, online verfügbar gemacht.

s. a. Online: „Die preußischen Landeskultur-Gesetze“ (1901, 1913)

„Unser Siegen“ wird auf ehrenamtliche Beine gestellt

Ein kleines, feines Team aus fünf Ehrenamtlichen steht in den Startlöchern, um Unser Siegen, das Zeitzeugenprojekt des Siegerlandmuseums, mit Leben zu erfüllen.

Marco Bussi, Dr. Karin Kolb, Astrid Schneider und Julia Montanus (hinten, v.l.) gratulieren den Ehrenamtlichen Sibylle Schwarz, Christine Schneider und Doris Peun (vorne, v. l.; es fehlen: Hermann Grotmann und Britta Baumann).

Auf dem Internetportal unser-siegen.com erscheinen seit über zwei Jahren regelmäßig Geschichte(n) aus Siegen und den 23 Stadtteilen, die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen aus eigenem Erleben erzählen – sowohl prominente Ereignisse als auch Alltägliches, sowohl über Menschen und Orte als auch über Traditionen und Entwicklungen. In der Regel erscheinen die Beiträge als Videos. Die Ehrenamtlichen haben in den letzten Monaten die Schulungen „Geschichten sammeln“ und/oder „Bilder machen“ durchlaufen, um die vielfältige, abwechslungsreiche und zugleich anspruchsvolle Arbeit für Unser Siegen zu erlernen.

Astrid Schneider, Leiterin der Kulturabteilung der Universitätsstadt Siegen, die Unser Siegen erfunden hat, gratulierte den Ehrenamtlichen Sibylle Schwarz, Christine Schneider, Doris Peun, Hermann Grotmann und Britta Baumann. Die Projektleiterin sagte: „Es war von Anfang an Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu Autoren ihrer Stadtgeschichte zu machen, nicht nur als Zeitzeugen, sondern auch als die, die die Geschichten nutzbar machen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, als wir im letzten Herbst zum Mitmachen aufriefen. Umso schöner ist es, dass jetzt motivierte und kompetente Ehrenamtliche ans Werk gehen und bereits ein guter Teamgeist herrscht.“ Weiterlesen

Musiktipp: Adolf-Busch-Gedenkkonzert

Do, 09. Juni 2022, 20.00 Uhr, Siegen, Apollo-Theater

Do, 09. Juni 2022, 20.00 Uhr, Siegen, Apollo-Theater

„Wenn Feen auf Ritter, deutsche Romantik auf „Tausendundeine Nacht“ und Liebesleidenschaft auf eheliche Treue trifft, ist man mittendrin in Carl Maria von Webers Oper „Oberon“. Die „Oberon“-Ouvertüre gehört zum festen Repertoire der Orchester. Adolf Busch (1891-1952) gilt auch heute noch als der bedeutendste deutsche Geiger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, jedoch wird man sich auch mehr und mehr seiner Bedeutung als Komponist bewusst. Die Philharmonie Südwestfalen spielt in diesem Konzert sein Capriccio für kleines Orchester op. 46. Buschs vielgestaltiges Schaffen zeigt teilweise eine gewisse Nähe zu der Tonsprache seines Freundes Max Reger, andererseits besitzen seine Kompositionen einen sehr eigenwilligen und typischen Personalstil. Im zweiten Konzertteil folgt auf das Incantesimo von Andrea Scartazzini attaca die Sinfonie Nr. 4 von Gustav Mahler. Der Komponist hat zu allen Mahler-Sinfonien ein assoziiertes Orchesterwerk geschrieben, das mal mit der Sinfonie verschmilzt, mal durch eine kurze Generalpause von ihr getrennt ist – keinesfalls aber durch Auf und Abgänge oder Applaus. Solistin ist Leonor Amaral, es dirigiert Nabil Shehata.“

Programm:

Carl Maria von Weber (1786 – 1826)

• Oberon-Ouvertüre (1827)

Adolf Busch (1891 – 1952)

• Capriccio für kleines Orchester op. 46 ( 1932)

Andrea Lorenzo Scartazzini (*1971)

• Incantesimo (2020) Uraufführung

Gustav Mahler (1860 – 1911)

• Sinfonie Nr. 4 G-Dur (1899-1900)

Quelle: Apollo Theater Siegen, Programm, Philharmonie Südwestfalen, Konzertkalender

Vortrag: „Synagogenarchitektur in Deutschland. Von Worms über Köln nach Hamburg.“

08. Juni 2022, 19:00 – 20:30, Aktives Museum Südwestfalen, Obergraben 10, 57072 Siegen

08. Juni 2022, 19:00 – 20:30, Aktives Museum Südwestfalen, Obergraben 10, 57072 Siegen

Synagogen sind auf dem Gebiet des heutigen Deutschland seit dem Mittelalter nachweisbar. Sie folgten im Baustil lange der jeweiligen Architektur der Zeit. Im 19. Jahrhundert kommt es jedoch zu Veränderungen in den jüdischen Gemeinden – und daraus resultierend auch im Baustil der Synagogen.

In Ihrem Vortrag nimmt uns Dr. Christiane Twiehaus mit auf eine Reise durch 1000 Jahre Architekturgeschichte und zeigt anschaulich anhand ausgewählter Beispiele wie sich Synagogenarchitektur im Laufe der Jahrhunderte wandelte.

Dr. Christiane Twiehaus ist Abteilungsleiterin für jüdische Geschichte und Kultur im MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Wir bitten dennoch um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Bitte melden Sie sich an unter siegen-ams@t-online.de.

Der Eintritt ist frei.

Quellen gesucht zur ‚Wende in Westfalen‘

Denkmal „Berliner Mauer“ in Hagen

Die jüngere deutsche Zeitgeschichte ist maßgeblich geprägt von den revolutionären Umbrüchen 1989 in der DDR und durch ihren Beitritt zur Bundesrepublik ein Jahr später. „Die Wende“ wird seitdem von Jahr zu Jahr gefeiert, aber auch diskutiert. Gegenwärtig stehen insbesondere die langfristigen Folgen der Wende für die Menschen in Ostdeutschland im Mittelpunkt. Neben der erinnerungspolitischen Relevanz verbindet sich mit diesem Fokus auch das Bedürfnis, aktuelle politische Entwicklungen in Ostdeutschland nachvollziehen können. Gibt es ein ähnliches Bedürfnis mit Blick auf Westdeutschland? Diese Frage wirft Claudia Kemper in ihrem Forschungsprojekt „Die Wende in Westfalen. Aneignungen und Deutungen im anderen Deutschland seit 1989/90“ auf. Für die Suche nach (neuen) Quellen nutzt Claudia Kemper unter anderem das Blog des LWL-Archivamtes und hat dort einen Beitrag veröffentlicht.

Zum Beitrag „Quellen gesucht zur ‚Wende in Westfalen‘“

Quelle: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, Neuigkeiten

Online: „Im Zeichen der Muschel – Wege der Jakobspilger in Westfalen“

Dieses Jahr feierte die Altertumskommission das 20-jährige Jubiläum des Projekts „Wege der Jakobspilger in Westfalen“. In den vergangenen Jahren wurden sieben Wege und Teilstrecken erforscht. Die neue Broschüre – pilgerbroschure_im-zeichen-der-muschel – gibt einen knappen Überblick über alle in Einzelbänden bereits ausführlich publizierten Wege und stellt einige Highlights entlang der Strecken vor.

Dieses Jahr feierte die Altertumskommission das 20-jährige Jubiläum des Projekts „Wege der Jakobspilger in Westfalen“. In den vergangenen Jahren wurden sieben Wege und Teilstrecken erforscht. Die neue Broschüre – pilgerbroschure_im-zeichen-der-muschel – gibt einen knappen Überblick über alle in Einzelbänden bereits ausführlich publizierten Wege und stellt einige Highlights entlang der Strecken vor.

Quelle: LWL-Altertumskommission, Publikationen

Literaturhinweis: A. Zeising (Hrsg.): Künstler:innenverbände zur Zeit der Weimarer Republik

„Mit Gründung der Weimarer Republik trat die Geschichte der Künstler:innenverbände in Deutschland in ein neues Stadium. Vor dem Hintergrund der zunehmend prekären wirtschaftlichen Lage wurden Dinge wie Künstlersozialversicherung und Urheberrecht, die bis heute die wirtschaftliche Existenz von Künstler:innen sichern, zu bestimmenden Themen.

„Mit Gründung der Weimarer Republik trat die Geschichte der Künstler:innenverbände in Deutschland in ein neues Stadium. Vor dem Hintergrund der zunehmend prekären wirtschaftlichen Lage wurden Dinge wie Künstlersozialversicherung und Urheberrecht, die bis heute die wirtschaftliche Existenz von Künstler:innen sichern, zu bestimmenden Themen.

1921 wurde in Weimar mit dem Reichswirtschaftsverband bildender Künstler ein überregionaler Interessenverband gegründet, um die wirtschaftlichen Belange der bestehenden und nach 1919 neu gegründeten Künstler:innenverbände und -vereine zu bündeln. Vor dem Hintergrund der zunehmend prekären wirtschaftlichen Lage, wurden Dinge wie Künstlersozialversicherung und Urheberrecht, die bis heute die wirtschaftliche Existenz von Künstlerinnen und Künstlern sichern, zu bestimmenden Themen. Zugleich erfasste das Klima der sozialdemokratischen Kulturpolitik und mit ihr das Bemühen, allen Schichten der Bevölkerung Zugänge zur zeitgenössischen Kunst zu schaffen, die Arbeit vieler lokaler Verbände.

Die Geschichte der Künstlerverbände wirft ein exemplarisches Licht auf die sozialgeschichtlichen und kulturpolitischen Rahmenbedingungen der Weimarer Moderne, ebenso aber auch auf die Bedeutung von Selbstvermarktung und Öffentlichkeitsarbeit für Künstlerinnen und Künstler im 20. Jahrhundert.

Andreas Zeising (Hrsg.)

Künstler:innenverbände zur Zeit der Weimarer Republik

Reihe Bild- und Kunstwissenschaften, Band 13

Siegen: universi 2022, 190 S., zahlreiche farbige Abb.

ISBN 978-3-96182-120-4

Preis:13,50 Euro“

Quelle: Verlagswerbung

Kunst im Treppenhaus: Karten, Pläne, Risse – Fundstücke aus den Magazinen der regionalen Archive

Die Werke sind bis zum 30. Sept. 2022 von Mo. bis Fr., von 7 bis 18 Uhr im Kulturhaus Lÿz zu sehen.

Veranstalter: Kultur!Büro. & Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein

Karten, Pläne und Risse sind nach Wappen und Siegeln die ersten ‘sichtbaren‘ Zeitzeugen in Bibliotheken, Museen und Archiven. Bis heute dokumentieren sie durch ihre Darstellungen Landschaftswandel und Veränderungen in einem Stadtbild.

Das Kernstück der Ausstellung „Karten, Pläne, Risse“ im Treppenhaus des Siegener Kulturhauses Lÿz bilden nun vier von insgesamt zwanzig sogenannten Einzelmesstischblättern, die zwischen 1841 und 1845 von preußischen Vermessungsoffizieren auf dem Gebiet der Kreise Siegen und Wittgenstein erstellt wurden. Im Maßstab 1:25000 sind diese Karten präziser als die der ersten preußischen Kartenerfassung von 1819 und damit die erste exakte Aufnahme der beiden Altkreise. Neben die Karten treten in der Ausstellung bautechnische Pläne. Die gezeigten Bauwerke – eine öffentliche WC-Anlage in Kreuztal-Littfeld sowie der Wasserturm am Bahnhof Siegen-Ost – sind, soweit bekannt, nicht durch Fotos dokumentiert. So erlauben einzig diese Pläne eine Rekonstruktion dieser Gebäude.

Die Ausstellung, die das Archiv des Kreises Siegen-Wittgenstein zusammen mit dem Kultur!Büro. im Rahmen der Lÿz-Reihe „Kunst im Treppenhaus“ präsentiert, besteht aus acht großformatigen Spannrahmen, die die Pläne extrem vergrößert abbilden und so die Feingliedrigkeit der handgezeichneten Land- und Flurkarten zum Ausdruck bringen. Neben dem Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, stellten das Stadtarchiv Kreuztal und das Kreisarchiv Siegen Wittgenstein Karten zur Verfügung.

Vortrag: Prof. Dr. Bärbel Kuhn / Matthias Kirchbach (Universität Siegen) – »Einwanderungsgesellschaft im Strukturwandel

– Migration, Arbeit, Kultur im Siegerland«

02. Juni 2022 – 20:00 Uhr -Siegen, Unteres Schloss, US-C115

Mit einem regionalgeschichtlichen Blick widmen sich Prof. Dr. Bärbel Kuhn und Matthias Kirchbach dem Strukturwandel im Siegerland und beleuchten hierbei im Besonderen die Phänomene der Migration, Arbeit und Kultur. Im Jubiläumsjahr der Institution Universität wird so die Perspektive auf regionale Zusammenhänge des Industriestandorts und die Kulturregion Siegerland geweitet.

Quelle: Homepage Forum Siegen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt