Aus dem Inhalt:

Aus dem Inhalt:

Gottfried Theis: „Weibe“ oder „Asdorf“? Diskussion um einen Bachenamen, S. 5 – 21

Thomas Grümbel: Oberfischbacher Hausnamen, S. 21 – 25

Peter Pfaffe: Neue Töne an alten Ort. Wie das Green Hell Festival den Waldsportplatz Lindenberg verwandelt, S. 27 – 35

Archiv des Autors: archivar

Vor 60 Jahren wurde die Biggetalsperre aufgestaut

Neuerschlossene Fotosammlung dokumentiert ihren Bau

Hauptdamm der Biggetalsperre während der Asphaltabdichtung mit Attendorn Neu-Listernohl im Hintergrund, Attendorn ca. 1960

Foto: LWL-Medienzentrum für Westfalen/Richard Dietrich

Kaum ein Bauprojekt hat das Sauerland so tiefgreifend verändert wie der Bau von Talsperren mit ihren gewaltigen Staumauern. Zwischen 1956 und 1965 entstand auch im südlichen Sauerland mit der Biggetalsperre ein ausgedehnter Stausee – verbunden mit massiven landschaftlichen Eingriffen, dem Verlust ganzer Ortschaften und dem Neubau wesentlicher Verkehrsachsen. Am 4. November 1965 begann der Einstau der neuen Talsperre, wenige Wochen später war das ganze Tal mit Wasser gefüllt. Einen fotografischen Zugang zu dieser Zeit bietet eine Fotosammlung, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) jetzt digitalisiert, dokumentiert und auf dem Portal http://www.bildarchiv-westfalen.lwl.org online gestellt hat.

Die Sammlung Dietrich umfasst über 300 Aufnahmen aus den Jahren des Talsperrenbaus. Sie wurde dem LWL-Medienzentrum für Westfalen von dem Sammler und Heimatforscher Hans-Werner Scharioth aus Neu-Listernohl bei Attendorn (Kreis Olpe) übergeben, nachdem sie buchstäblich auf einem Dachboden gefunden worden war.

Fotograf der Bilder war der Ingenieur Richard Dietrich. Geboren in Heggen (Kreis Olpe) und beruflich als Sicherheitsfachmann bei Mannesmann Thyssen tätig, hielt Dietrich in den 1950er- und 1960er-Jahren das Baugeschehen an der Biggetalsperre mit der Kamera fest. Durch seine Anstellung bei einer der ausführenden Firmen konnte er sich anscheinend relativ ungehindert auf diversen Baustellen bewegen. „Zunächst offenbar nur für private Zwecke gedacht, sind diese Fotos heute ein eindrucksvolles Zeitdokument. Seine Aufnahmen zeigen nicht nur Baustellen und Maschinen, sondern auch die tiefgreifende Veränderung einer ganzen Region“, urteilt Tobias Flümann, Wissenschaftlicher Referent im Bildarchiv des LWL-Medienzentrums, der die Sammlung erschlossen hat.

Monumentale Eingriffe

Die Biggetalsperre war eines der größten wasserwirtschaftlichen Projekte der Nachkriegszeit. Über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren entstanden nicht nur die Hauptstaumauer und mehrere Nebendämme, sondern auch unterirdische Wasserleitungen, Wasserentnahmetürme und ein weitreichendes System zur Umlenkung von Flüssen und Bächen. Bestehende Verkehrswege mussten weichen – so auch die Bahnstrecke Olpe-Finnentrop, die vollständig neu verlegt wurde. Neue Brücken, Tunnel und Straßen entstanden.

Landschaft im Wandel

Die Sammlung zeigt aber nicht nur die Baustellen selbst, sondern auch das Biggetal vor Baubeginn – mit Dörfern, Straßen, Fachwerkhäusern, Kapellen, Bahnhöfen und landwirtschaftlichen Strukturen. Viele der Orte existieren heute nicht mehr. Orte wie Listernohl, Ronnewinkel, Stade oder Eichhagen mussten dem See weichen. Um Erinnerungsorte zu bewahren, wurde zum Beispiel die Waldenburger Kapelle abgetragen und oberhalb des neuen Sees wieder aufgebaut.

Zugang zur Sammlung

Die Aufnahmen wurden digitalisiert und wo nötig digital restauriert. Der Bildbestand ist nun erschlossen und dokumentiert über das Portal https://www.bildarchiv-westfalen.lwl.org zugänglich. Dieser ergänzt die dort bereits vorhandenen Fotos zum Bau der Talsperre.

Kurzlink zur Sammlung:

https://www.lwl.org/marsLWL/ko/de/235221872

Quelle: LWL, Pressemitteilung, 28.11.2025

Jahrhundertelang verborgenes Rubens-Gemälde bringt zwei Komma drei Millionen Euro

„Ein lange verschollenes Rubens-Gemälde lag über vier Jahrhunderte verborgen. In Frankreich bestätigten Experten das Werk als Original. Es brachte zwei Komma drei Millionen Euro. Weiterlesen

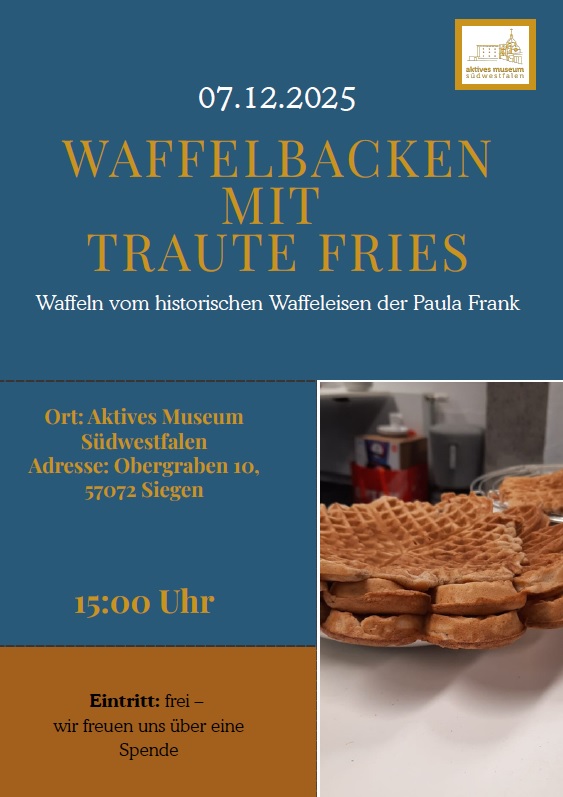

Waffelbacken im Aktiven Museum Südwestfalen

Aktives Museum Südwestfalen, Obergraben 10, 57072 Siegen, Sonntag, den 07.12.2025, 15:00-18:00 Uhr, Eintritt: Frei – das Museum freut sich über eine Spende

Zum letzten Mal wird Traute Fries auf dem historischen Waffeleisen der Paula Frank (1890–1942) backen, bevor dieses seinen Platz in unserer neuen Dauerausstellung findet.

Das Waffeleisen, ein Symbol gelebter Erinnerung, wurde einst von Paula Frank vor ihrer Deportation am 28. April 1942 der Familie Fries übergeben.

Gemeinsam möchten wir an diesem Tag innehalten, genießen und erinnern – mit großen, köstlichen Waffeln (⌀ 21 cm), heißem Kaffee und guten Gesprächen.

Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der regionalen Erinnerungskultur. Das Museum versteht sich als “Dritter Ort der Bildung”, an dem Menschen zusammenkommen, um sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Südwestfalen auseinanderzusetzen und sich aktiv an der Erinnerung zu beteiligen.

Führungen & Ausstellung: „Haardter-Berg-Schule“ – als Modell für einen Enabling Space

Programmpunkt beim „Tag der Lernkulturen 2025: Enabling Spaces“ am 09. Dez. 2025, ausgerichtet von der Universität Siegen

Im Rahmen des „Tages der Lernkulturen 2025“ unter dem Titel „Enabling Spaces“ thematisiert das Lehrgebiet Architekturgeschichte der Universität Siegen die ehemalige „Haardter-Berg-Hauptschule“ in Weidenau, welche Anfang der 1970er Jahre im Zuge des Städtebauprojektes „Haardter-Berg“ als Modellschule errichtet wurde und heute durch die Universität Siegen genutzt wird (Teil des Campus Adolf-Reichwein-Str.). Die räumliche Nähe zur damaligen Gesamthochschule Siegen ermöglichte über Jahrzehnte einen engen Austausch zwischen den Bildungseinrichtungen und damit eine praxisnahe Umsetzung der aktuellen Lehrkonzepte durch die LehramtsanwärterInnen. Darüber hinaus weist das Gebäude architektonische Besonderheiten auf, die sich in spezifischen Raumqualitäten äußern. Hervorzuheben ist die multifunktionalnutzbare Aula, auch als „pädagogisches Zentrum“ bezeichnet, die nicht nur als Eingang und Erschließungsfläche, sondern auch als Begegnungsraum diente. Die Klassenräume sind in ihrer Größe flexibel und Teilbereiche können zudem durch Schiebewände abgegrenzt werden, um Orte für eine individuelle Betreuung der SchülerInnen zu schaffen. Durch die Terrassierung des Gebäudes und die konsequent eingesetzten Oberlichter wird die komplette Raumtiefe optimal belichtet. Diese architektonischen Besonderheiten machen die Haardter-Berg-Schule zu einem „Enabling Space“ – einem Ort, der die NutzerInnen aktiv zum eigenständigen Lernen und zum Austausch anregt.

Mit Hilfe von Führungen durch das Gebäude und einer Ausstellung soll dieser „Enabling Space“ vermittelt und das große Potential der Räume für die universitäre Nutzung diskutiert werden. Weiterlesen

Wer benutzt eigentlich Archive? Erbenermittler!

„Wenn ein Mensch stirbt und keine Erben bekannt sind, beginnt die stille Detektivarbeit der Erbenermittler. Klingt nach Krimi, ist aber ein traditionsreiches Geschäftsfeld.“

Quelle: tagesschau.de, 22.11.2025

Stadtarchivdirektor Dr. Michael Ruprecht zum Vorsitzenden des Bundesverbands VdA gewählt

Der neue VdA-Vorsitzende Dr. Michael Ruprecht (Foto: Daniel Scholz)

Der Direktor des Leipziger Stadtarchivs, Dr. Michael Ruprecht, wird ab morgen den Vorsitz des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. übernehmen. Die Mitgliederversammlung hat ihn am 9. Oktober auf dem 92. Deutschen Archivtag in Fulda mit großer Mehrheit gewählt. Dr. Ruprecht folgt damit auf den Vorsitzenden Ralf Jacob, der das Stadtarchiv Halle leitet und dem Verband seit neun Jahren vorsteht.

Der deutsche Archivfachverband wurde 1946 gegründet und ist mit rund 2.350 Mitgliedern der größte in Europa. Er gliedert sich in mehrere Fachgruppen, Arbeitskreise und regionale Landesverbände. Er ist unter anderem institutionelles Mitglied des International Council on Archives (ICA) sowie der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM).

Dr. Michael Ruprecht leitet seit Januar 2019 das Leipziger Stadtarchiv, eines der bedeutendsten kommunalen Archive Deutschlands. Er wurde 1978 in Halle/Saale geboren und studierte Geschichte, Historische Hilfswissenschaften und Prähistorische Archäologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach seiner Promotion absolvierte Dr. Ruprecht als Referendar die Archivausbildung in Münster und an der Archivschule Marburg. Nach Übernahme der Leitung des Universitätsarchivs Regensburg wechselte er 2012 zurück in seine Heimatstadt Halle, wo er bis Ende 2018 das Universitätsarchiv und auch die zentrale Kustodie leitete.

Für den VdA ist Dr. Michael Ruprecht seit 2017 in verschiedenen Funktionen tätig, seit 2019 als Mitglied des Landesverbandes Sachsen, zu dessen Vorsitzenden er 2021 gewählt wurde. Er verfügt über ein breites Netzwerk in seinem Fachbereich.

Quelle: Stadt Leipzig/VdA, Pressemitteilung vom 14.10.2025

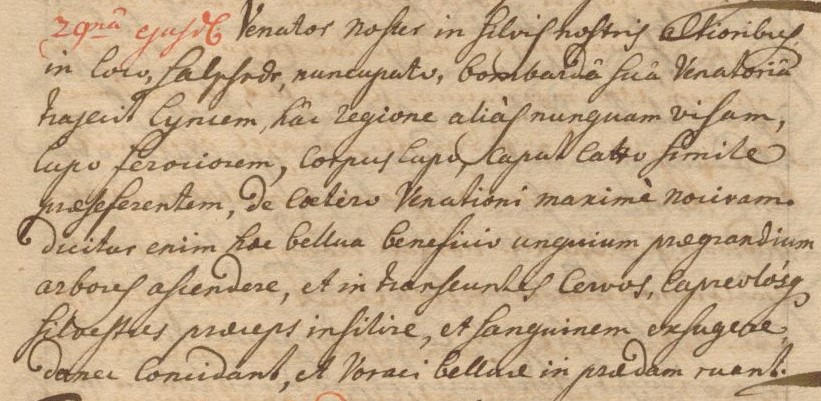

Heute vor 280 Jahren: Letzer Luchs im Rothaargebirge erlegt

Quelle:

Eintrag zum 29. November 1745 in der Chronik des Klosters Grafschaft Quelle: Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen A 111 (Kloster Grafschaft) Akten, Nr. 545, Laufzeit: 1507 – 1765, fol 94r

Transkription:

Venator noster in silvis nostris altioribus

in loco Salschede nuncupato, bombarda sua venatoria

trajecit Lyncem hac regione alias nunquam visam,

lupo ferociorem, corpus lupo, caput catto simile

prae se ferentem, de caetero venationi maxime nocivam.

Dicitur enim hac bellua beneficio unguium praegrandium

arbores ascendere, et in transeuntes cervos, capreolosque

silvestres praeceps insitire, et sanguinem exsugere

donec concidant, et voraci belluae in praedam ruant.

Übersetzung: Weiterlesen

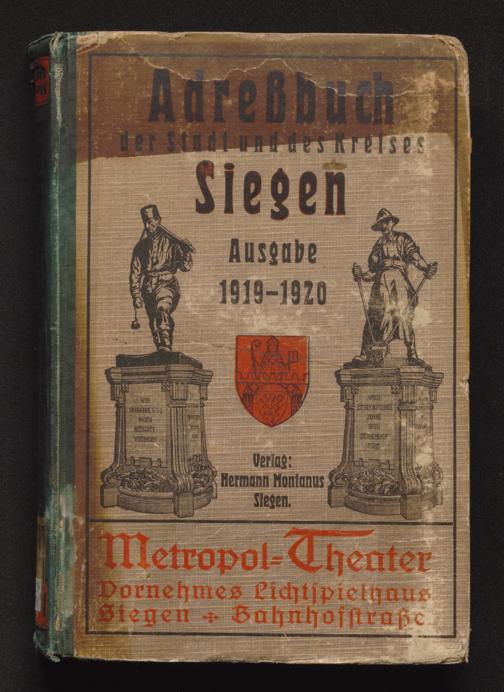

Online: Adressbuch der Stadt und des Kreises Siegen 1919/1920

Die Universitäts- und Landesbibliothek hat kürzlich das Adressbuch der Stadt und des Kreises Siegen 1919/1920 online verfügbar gemacht.

Die Universitäts- und Landesbibliothek hat kürzlich das Adressbuch der Stadt und des Kreises Siegen 1919/1920 online verfügbar gemacht.

Als Folge der Cyberattacke sind die Adressbücher des Stadtarchivs Siegen nicht über das NRW-Archivportal abrufbar.

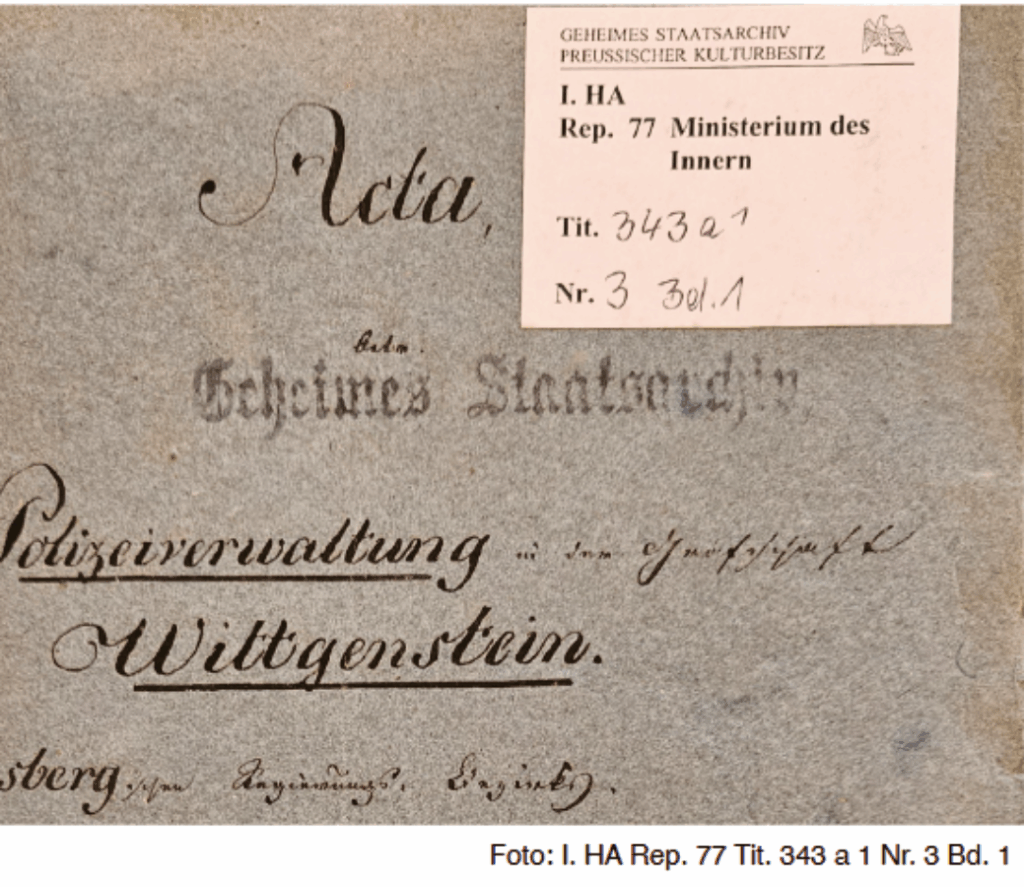

Vortrag: Die ersten Gendarmen in Wittgenstein

Lebenszeichen aus dem Geheimen Staats-Archiv. Von Dieter Bald

Donnerstag, 4. Dezember 2025, Beginn: 19:00 Uhr

Stadtbücherei Bad Berleburg, Dritter Ort – Bücherei der Zukunft, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg

Eintritt: 3,00 €

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt