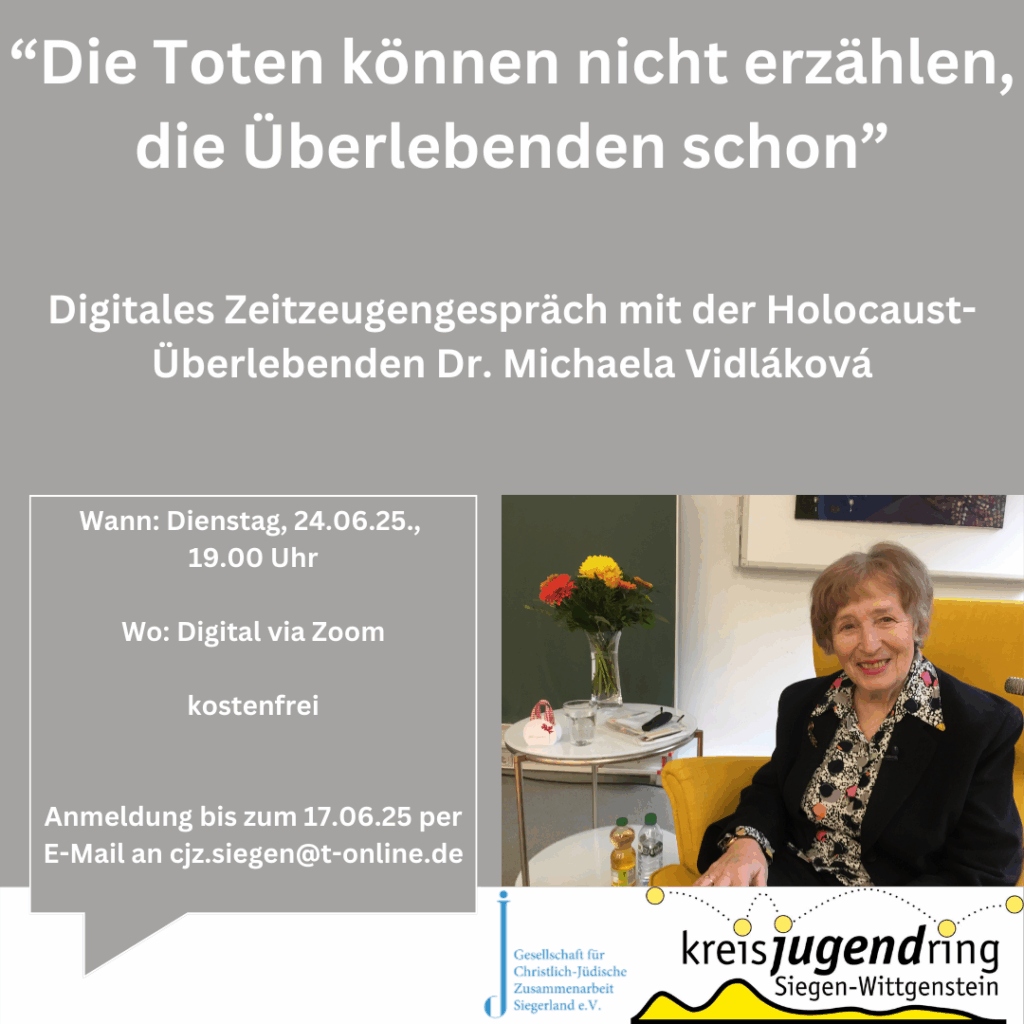

Wie wirken sich die traumatischen Erfahrungen des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs bis heute auf Überlebende und ihre Nachkommen aus? Ein Interview mit Prof. Dr. Simon Forstmeier, Entwicklungspsychologe an der Universität Siegen, zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa am 8. Mai.

Prof. Simon Forstmeier (c) Sascha Hüttenhain

Psychologe Prof. Dr. Simon Forstmeier erklärt, warum das Gehirn extreme Erlebnisse „wegsperrt“, wie diese unverarbeiteten Erinnerungen Jahrzehnte später wieder auftauchen – und welche Therapieansätze helfen, das Chaos im Gedächtnis zu ordnen.

Wie gelingt es Menschen, den Holocaust zu verarbeiten – ein Trauma, das so unfassbar grausam ist, dass Außenstehende es kaum begreifen können? Gibt es psychologische Mechanismen oder Überlebensstrategien, die dabei eine besondere Rolle spielen?

Prof. Dr. Simon Forstmeier: Ein so schweres Trauma wie der Holocaust – oder eine Serie solcher Traumatisierungen – überfordert fast jedes Gehirn. Es kann diese Erlebnisse nicht so verarbeiten, wie es das bei alltäglichen Belastungen tut. Das Gehirn muss das Erlebte notfallmäßig vom Bewusstsein „wegsperren“. Das führt dazu, dass Erinnerungen an das Erlebnis sehr fragmentiert und unverarbeitet im Gedächtnis abgespeichert werden. Das ist eine Überlebensstrategie, die zunächst nützlich ist. Das Problem ist dann aber, dass Teile der unverarbeiteten Erinnerungsfragmente unwillkürlich in das Bewusstsein stoßen und als Wiedererleben erlebt wird (Flashbacks, Albträume).

Traumapatient*innen erklärt man dieses Phänomen gerne mit einer Metapher: Normalerweise speichert das Gehirn Erinnerungen wie ordentlich einsortierte Kleidung in einem Schrank – sie sind zugänglich und geordnet. Während des Traumas werden die Erinnerungen nicht regulär abgelegt, sondern chaotisch „in den Schrank geworfen“, ohne richtige Einordnung. Manchmal wird die Tür gewaltsam zugeschlagen, um das Chaos nicht zu sehen. Nach dem Trauma kann die Tür des Schranks plötzlich aufspringen (z. B. durch Trigger), und die ungeordneten Erinnerungsfragmente fallen unkontrolliert heraus – das entspricht Flashbacks oder Intrusionen. Ziel der Therapie ist, schrittweise den „Schrank“ zu öffnen, die Erinnerungen zu betrachten, zu sortieren und in eine verständliche Ordnung zu bringen. So verlieren sie ihre überwältigende Kraft und können in die Lebensgeschichte integriert werden. Weiterlesen →

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Gerahmt von einer Paraphrase des Vortrags von Max Weber über »Wissenschaft als Beruf« gibt

„Gerahmt von einer Paraphrase des Vortrags von Max Weber über »Wissenschaft als Beruf« gibt

Der Band versammelt eine Reihe von Personen, denen der Autor im Lauf seines beruflichen Lebens begegnet ist und die ihn beeindruckten, beeinflussten, inspirierten, bereicherten. Die Begegnungen erfuhren ihren Niederschlag in Laudationes, Ansprachen, Nachrufen, Briefen und Erfahrungsberichten – ein kleines Kaleidoskop intellektuellen Lebens.

Der Band versammelt eine Reihe von Personen, denen der Autor im Lauf seines beruflichen Lebens begegnet ist und die ihn beeindruckten, beeinflussten, inspirierten, bereicherten. Die Begegnungen erfuhren ihren Niederschlag in Laudationes, Ansprachen, Nachrufen, Briefen und Erfahrungsberichten – ein kleines Kaleidoskop intellektuellen Lebens.