Museum für Gegenwartskunst, Siegen,

4.11.2018 bis 10.3.2019

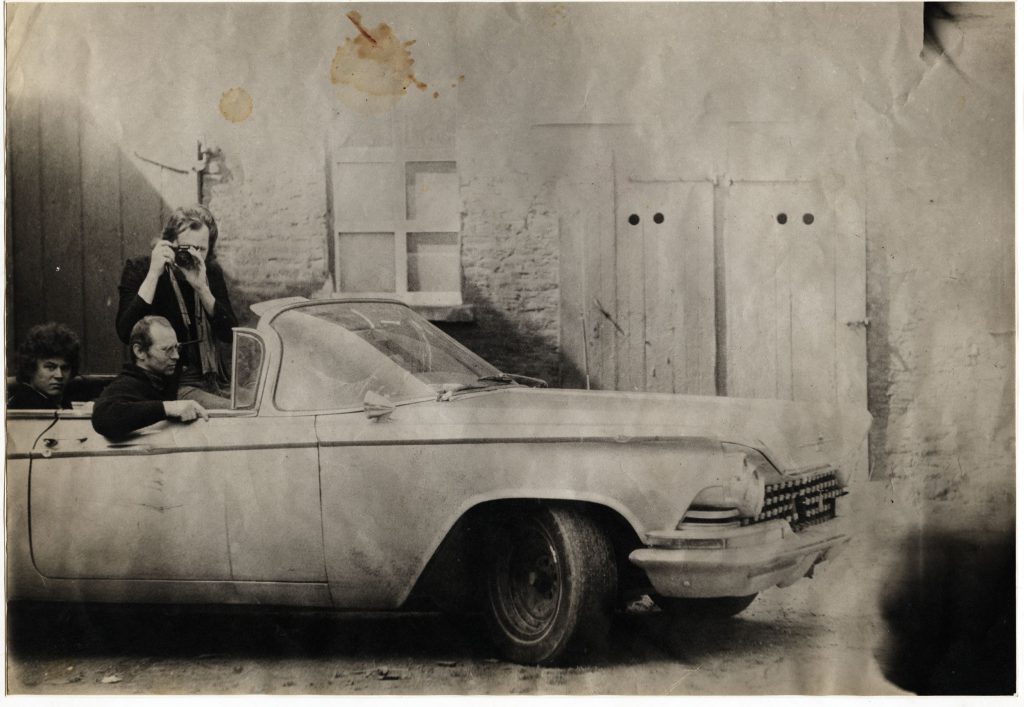

Sigmar Polke, Gaspelshof, Mu Nieltam Netorrup, 1975

Sigmar Polke, Gaspelshof/ Mu Nieltam Netorruprup, 1975 Estate of Memphis Schulze

(c) Estate Sigmar Polke/ VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Vor einiger Zeit hat die Sammlung Lambrecht-Schadeberg eine Fotogruppe des Rubenspreisträgers Sigmar Polke (1941-2010) erworben. Die 85 Fotos aus dem Zeitraum 1973-78 stammen aus dem Besitz von Katharina Steffen, einer ehemaligen Partnerin des Künstlers. Sie hatte die Bilder von ihm während ihrer Beziehung erhalten und taucht oftmals auch selbst als Protagonistin auf. Die Fotos geben Anlass für einen kaleidoskopischen Blick auf Polkes künstlerische Produktion sowie sein Netzwerk in jener Zeit.

Die Orte des Geschehens: 1. Der Gaspelshof in Willich bei Düsseldorf, einer Künstlerkommune und zugleich Satellit der Düsseldorfer Szene, 2. Zürich, Wohnort Katharina Steffens mit lebendiger Untergrundszene, 3. Bern: Standort der wichtigen Galerie Toni Gerber und des legendären Kurators Harald Szeemann. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

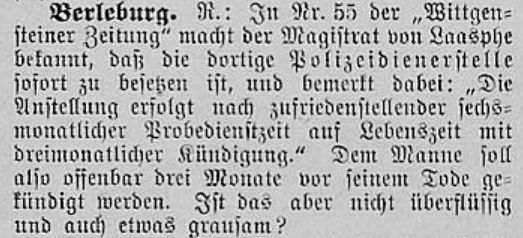

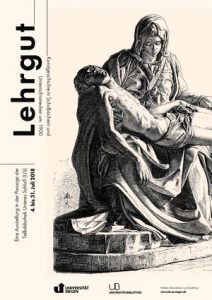

Visuelle Kommunikation ist heute ein selbstverständlicher Bestandteil des schulischen Kunstunterrichts. Eine Zeit, in der das Bild im Schulbuch noch ein Novum war, führt hingegen eine Ausstellung vor, die vom 4. bis 31. Juli 2018 in der Passage der Teilbibliothek Unteres Schloß (US) zu sehen sein wird.

Visuelle Kommunikation ist heute ein selbstverständlicher Bestandteil des schulischen Kunstunterrichts. Eine Zeit, in der das Bild im Schulbuch noch ein Novum war, führt hingegen eine Ausstellung vor, die vom 4. bis 31. Juli 2018 in der Passage der Teilbibliothek Unteres Schloß (US) zu sehen sein wird.