Geert-Jan Borgstein (Mauritshuis, Den Haag) erzählt von seiner Liebe zum Werk „Alte Frau und Junge mit Kerzen“ von Peter Paul Rubens. Das niederländische Original ist in englischer Sprache untertitelt.

Schlagwort-Archiv: Kunstgeschichte

Ausstellung: „Otto Piene. Alchemist und Himmelsstürmer“

bis 5. Januar 2020

arp Museum Bahnhof Rolandseck

Als Mitbegründer der ZERO-Bewegung 1958 in Düsseldorf zählt Otto Piene (1928–2014) zu den Protagonisten der internationalen Abstraktion nach 1945. Anlässlich des großen ZERO-Abschlussfests 1966 war Piene selbst bereits zu Gast in Rolandseck, weshalb wir uns besonders freuen, sein Schaffen nun an diesem Ort zu würdigen. Piene entwickelte seine Kunst zeitlebens weiter, wie die Ausstellung in rund 60 Leinwänden, Keramiken und Lichtarbeiten zeigt. Zentral in Pienes Werk ist das Überschreiten der traditionellen Werkgrenzen hin zu einer sinnlichen Erfahrung von Licht und Raum. Diese Sinnlichkeit wird in den abstrakten Raster-und Feuerbildern wie auch in den Keramiken durch die spezifische Behandlung der Oberflächen in Farbe, Struktur und Relief erzielt. In verschiedenen Werkgruppen zeigt sich dabei ein verbindendes Element: Der Kreis – eine formale Konstante und zugleich ein Symbol für die Unendlichkeit des Raums. Diese Symbolik führt Piene weiter in Bezügen zum Kosmos, dem Firmament und den Gestirnen.Die kosmischen Referenzen finden sich in seinen Werktitelnund werden vor allem im eigens rekonstruierten Lichtraum Jena von 2007 erlebbar. Als sinnbildliche Eroberung des Himmels erweitert eines der berühmten Inflatables die Rolandsecker Ausstellung in den Außenraum. Insbesondere in der Idee einer räumlich erfahrbaren Kunst zeigt sich eine deutliche Nähe zu Lucio Fontana (1899–1968), dem Begründer des Spazialismo, den Otto Piene sehr schätzte. Die Parallelen im Kunstverständnis beider werden anhand einiger ausgewählter Werke Fontanas anschaulich, die im Dialog mit denen Pienes gezeigt werden. Darüber hinaus machen überraschende Bezüge zu den Werken von Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp Otto Pienes Wurzeln in der modernen Abstraktion lesbar.Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit der More Sky Collection, Dr.Edgar Quadt, dem Otto Piene Estate und der Galerie Sprüth Magers.

Quelle: Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Pressemappe zur Ausstellung „Otto Piene. Alchimist und Himmelsstürmer“

Weitere Einträge zu Otto Piene auf siwiarchiv

Ausstellung: „Der Traum der Bibliothek“

Erwin Wurm, One Minute Sculpture, Take your most loved philosophers, 2002, aufgeführt vom Publikum

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

„Bibliotheken üben eine große Faszination aus. Sie sind Speicher des Wissens, Räume des kollektiven Gedächtnisses und geben Einblicke in neue Welten. Ausgestattet mit einer besonderen Architektur, mit funktionalen Regalsystemen und großzügigen Lesesälen, dienen sie der Aufbewahrung von umfangreichen Büchersammlungen sowie als Studienorte. Entsprechend ist die Bibliothek eng verwandt mit dem Museum. Beiden ist gemeinsam, dass es einen verbindlichen Kanon nicht mehr geben kann.

Die große Themenausstellung „Der Traum der Bibliothek“ (31.3. -1.09.2019) im Museum für Gegenwartskunst Siegen beleuchtet dieFaszination und Potentiale von Bibliotheken aus der Sicht der Konzeptkunst. Auf einer Ausstellungsfläche von über 1000 qm und in einer Abfolge von 12 Räumen sind Werke von insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.Künstler*innen: Saâdane Afif, Jacques André, Margit Bauer, Achim Bitter, JuliusBrauckmann, Clegg & Guttmann, Fernanda Fragateiro, Lutz Fritsch,Michael Glawogger, Rodney Graham, Thomas Hartmann, Candida Höfer, Axel Hütte, Abigail Reynolds, Michel Sauer, Beatrix Schwehm, Mika Taanila, Erdem Taşdelen, Erwin Wurm, Peter Wüthrich.

Es ist die letzte Ausstellung, die Dr. Eva Schmidt als Museumsdirektorinfür das Museum für Gegenwartskunst Siegen verantwortet. Am Tag der Ausstellungseröffnung (Sonntag, 31.3.209, um 12 Uhr) wird Schmidt den Direktorenstab an Thomas Thiel übergeben

Quelle: Museum für Gegenwartskunst Siegen, Pressemitteilung vom 1.3.2019

„Siegerland“ Band 95 / Heft 2 (2018) erschienen

Karl Kiem: High End im Hochmittelalter. Untersuchungen zur Geometrie des Grundrisses der Siegener Nikolaikirche, S. 123

Ewald Hatzig und Heinz Sprenger: Zwei Jesuitenpater aus dem Hause „Wabbelersch“, S. 132

Olaf Wagener: Burg Holdinghausen auf einer Landkarte von 1729, S. 136

Markus Jung: Siegener Unterwelten – Eine Forschungsarbeit im Untergrund, S. 141

Wilfried Lerchstein: Der Siegener Kaufmann Louis Thomas, mehr als nur ein Spaßvogel, S. 151

Ingrid Leopold: Siegfried Vogt zum Gedächtnis, S. 161

Gerhard Moisel: Siegerländer Familienkunde (22). Jahresbericht 2017/2018, S. 189

Traute Fries: Ein Besuch des Römerkastells Saalburg im Mai 1938, S. 193

Andreas Bingener: Dr. phil. Alexander Wollschläger verstorben, S. 196

Rezensionen, S. 206

Ab heute: Rubens‘ meisterhafte Formen auf Burg Vischering

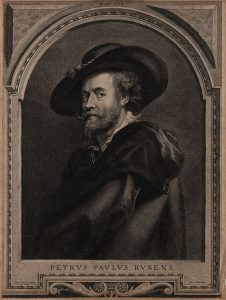

Peter Paul Rubens, Selbstbildnis gestochen von Paul Pontius, nach 1630 © Eckhard Schmelter Fotografie

Mit seinen üppigen weiblichen Akten prägt Peter Paul Rubens (1577-1640) bis heute unsere Vorstellungen von der Barockkunst. In seinen Grafiken, die meist nach Vorlage Rubens‘ Gemälde entstanden, kommt die barocke Formensprache des flämischen Malers besonders gut zur Geltung. Ab dem 3. Februar stellt der Kreis Coesfeld Rubens‘ meisterhaftes grafisches Schaffen in den Mittelpunkt einer Ausstellung im Museum Burg Vischering und zeigt dabei eindrucksvoll die begabte Hand des Künstlers.

Die Ausstellung stellt nicht nur die schöpferische Brandbreite Rubens‘ heraus, sondern beleuchtet auch besonders die Rolle der Grafik als Element der „Vermarktung“ des Künstlers. Denn durch den Verkauf und die Verbreitung seiner Grafiken förderte Rubens gezielt die Bekanntheit seiner Gemälde. Dies gilt nicht nur für seine weltberühmten Rubensfiguren, sondern beispielsweise auch für seine von einer Italienreise inspirierten grafischen Architekturzeichnungen, deren Verbreitung die Einführung eines barocken Architekturkanons nördlich der Alpen förderte. Die gezeigten Blätter stammen von einem privaten Sammler, der im Kreis Coesfeld lebt. Weiterlesen

Ausstellung: „Kabinettstücke: Visuelles Spiel“

bis zum 31. März 2019, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen

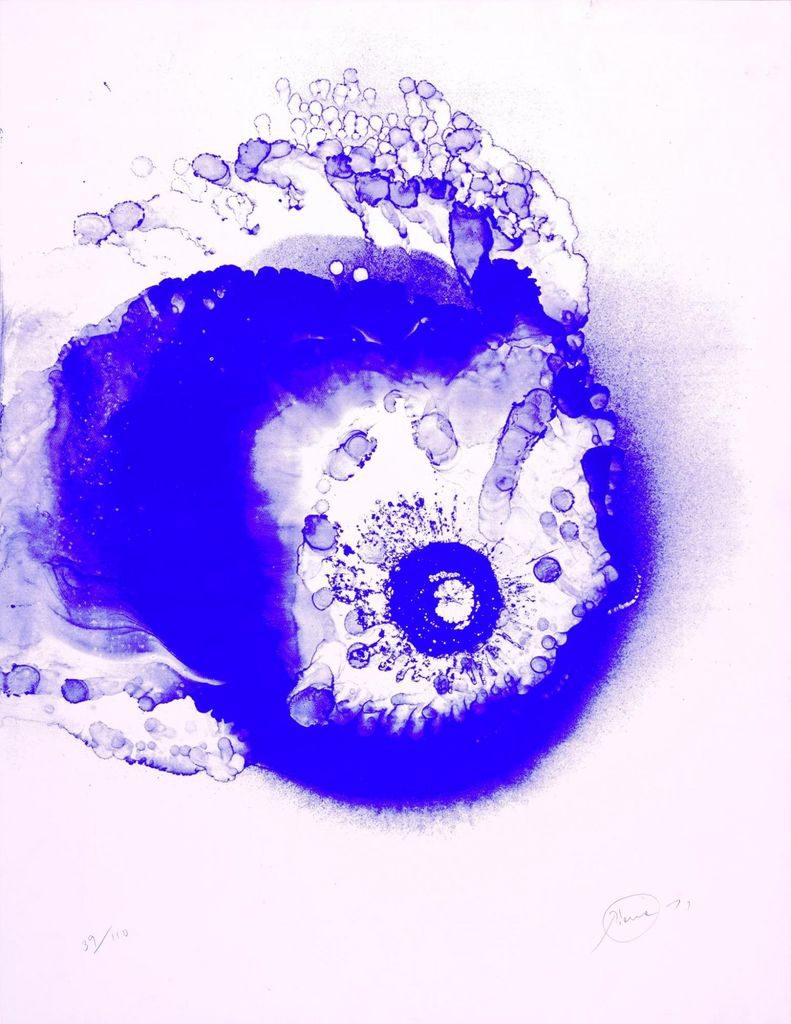

Otto Piene „März“, Blatt 3 aus der Mappe „Feuerflora“, 1971

Serigraphie, 65 x 50 cm

Wilhelm-Hack-Museum, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

„Zero – die Stunde Null – war die Idee eines absoluten Neubeginns nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Von Heinz Mack und Otto Piene 1957 gegründet – Günther Uecker kam wenig später hinzu – wandte sich die Künstlergemeinschaft von den großen Gesten des Informel ab und begab sich mit weiteren Weggefährten auf die Suche nach neuen Bildformulierungen. Die Themen Licht, Farbe, Raum, Bewegung, Struktur und Vibration wurden durch eine neu gewonnene Materialfreiheit in unterschiedlichster Weise umgesetzt. Dementsprechend ergeben sich für den Betrachter abwechslungsreiche Wahrnehmungsangebote: Die malerische Darstellung von Licht und Bewegung zieht in Pienes Feuerflora im Besonderen durch ihre Farbigkeit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Bei Mack hingegen bannen zarte, rhythmische Strukturen oder aber die optischen Spiele von Metallfolien den Blick auf das Blatt. In der Ausstellung werden ihre Arbeiten durch ihnen nahestehende nationale und internationale Positionen, wie Enrico Castellani, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Jef Verheyen und Herman de Vries ergänzt.

Kuratorin: Julia Nebenführ“

Quelle: Wilhelm-Hack-Mseum, Aktuelle Ausstellungen

Linktipp zur Verleihung des Konrad-von-Soest-Preises an Otto Piene

Das Blog des LWL-Archivamtes widmet sich mit einem Beitrag der Verleihung des Konrad-von-Soest-Preises an den in Laaspe geborenen ZERO-Künstler Otto Piene vor 50 Jahren.

Ausstellung Otto Piene in Düsseldorf

Kunstakademie Düsseldorf, Akademie-Galerie, Burgplatz 1

noch bis zum 20.01.2019, Mittwochs – Sonntags, 12.00 bis 18.00 Uhr

Otto Piene – 1973 – Farbsiebdruck – 130 x 200 cm, © Otto Piene, VG Bild-Kunst, Bonn 2018 – Fotograf: Jack Kulcke, Düsseldorf

„Otto Piene (Laasphe 1928 – Berlin 2014) studierte – nach einem Jahr in München – von 1950 bis 1953 an der Kunstakademie Düsseldorf. 1958 begründete er mit seinem früheren Kommilitonen Heinz Mack ZERO. 1961 schloss sich ihnen Günther Uecker als dritter Mitbegründer an. Von Düsseldorf ausgehend entstand in rascher Folge eine gesamteuropäische Kunstbewegung, in der die Überwindung des Tafelbildes mit der Eroberung des Raumes und der Einbeziehung von Licht, Luft, Wasser, Feuer, Himmel, Wüste usw. als künstlerischen Materialien und Ausdrucksbereichen einherging. ZERO wurde zur ersten Kunstbewegung der Nachkriegszeit, mit der Kunst aus Deutschland und damit die Kunstakademie Düsseldorf und das Rheinland erneut weltweite Wirkung erzielte. Mehrere Überblicksausstellungen, darunter im Solomon R. Guggenheim Museum in New York, im Martin-Gropius-Bau in Berlin, im Stedelijk Museum, Amsterdam, und im Sabancı Museum, Istanbul, erhoben die ZERO-Bewegung in den letzten Jahren zu einer der beachtesten künstlerischen Erscheinungen der Gegenwart. Weiterlesen

Wohin mit den regionalen Künstlernachlässen?

Ein Nachbericht

Dr. Karin Lingl vom Archiv für Künstlernachlässe sprach beim Kunstverein. Wolfgang Suttner moderierte. Foto: Eike Jungheim

‚Wohin mit der Kunst, bevor ich nicht mehr da bin? Wohin mit der Kunst, die ich geerbt habe?’ Fragen, die sich stellen, wenn es um Vor- bzw. Nachlässe geht, Künstlername und –werk bekannt, aber nicht so bedeutend sind, dass beide zwangsläufig im Museum landen oder sich mit Leichtigkeit auf dem Kunstmarkt behaupten. Es geht also um den Raum zwischen Atelier und Museum. Zum Thema „Das letzte Hemd hat keine Taschen – Wohin mit den Künstlernachlässen ?“ sprach auf Einladung des Kunstvereins Siegen im Rahmen der Reihe ‚Abends in der Galerie’ (Kooperation KulturSiegen & Kunstverein) Frau Dr. Karin Lingl vor ca. 50 Künstlern, Sammlern und Kunstinteressierten. Als Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst in Bonn leitet sie das Archiv für Künstlernachlässe im Kloster Brauweiler. Den regen Austausch von Fragen und Antworten zur Auswahl, Aufbewahrung, Vernichtung, Ausleihe, Weiterverkauf, Besteuerung und mehr moderierte Wolfgang Suttner, Sprecher des Deutschen Kunstrats in Berlin. Die Vorstellung der hervorragenden Einrichtung des Archivs, die ständig wächst, aber dennoch nur begrenzt gestiftete Nachlässe aufnehmen kann, diente letztlich dazu, ein bestens funktionierendes Modell als Vorbild auch für eine regionale Lösung schmackhaft zu machen. Den Besuchern war nämlich schnell klar, dass die Chance für die Auswahl eines Nachlasses zur Aufnahme ins Archiv der Stiftung nur ganz gering sein kann. Es lag folgerichtig auf der Hand, dass die Forderung nach einer regionalen Lösung geäußert wurde. Möglicherweise wird der Informationsabend zum Anlass genommen werden, eine Initiative auf die politische Schiene zu bringen.

Quelle: Kunstverein Siegen, Pressemitteilung

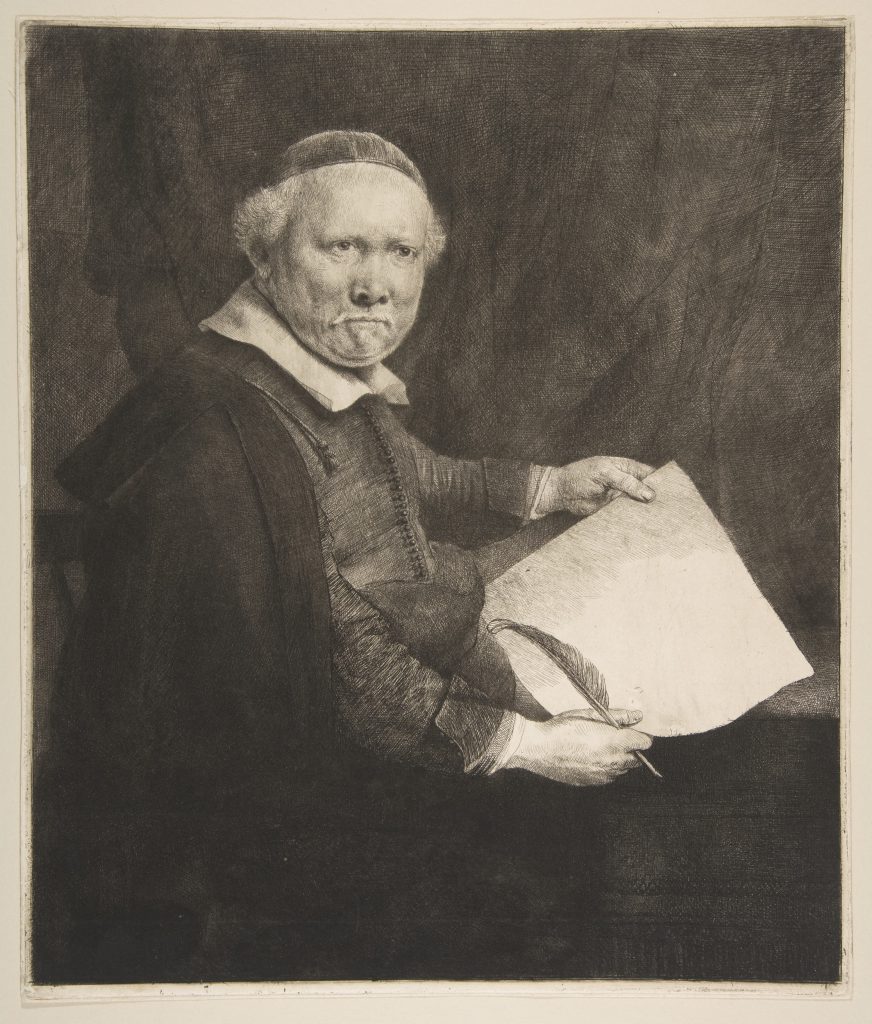

Eine Entdeckung aus Depot des Siegerlandmuseums

In Vorbereitung der Ausstellung „Anthonis van Dyck – Grafische Arbeiten aus dem Bestand des Siegerlandmuseums“, die im März 2019 gezeigt wird, hat sich das Museum nun noch einmal alle unter „van Dyck“ inventarisierten 200 Kupferstiche und Radierungen vorgenommen. Alle Arbeiten wurden fotografiert und die Angaben im Inventar überprüft. Auf der Karteikarte mit der Nummer RS 865 stand: Anonym (kein Stecher bekannt) – Porträt eines Unbekannten mit Federkiel und Papier. Da die Radierung, die mit dem Grabstichel überarbeitet ist, so wenig nach van Dyck aussieht, wurde weiter gesucht. Und schließlich stand fest: Es ist auch keine grafische Arbeit nach van Dyck, Autor des Blattes ist niemand anderes als der Großmeister der Radierung Rembrandt van Rijn (1606-1669). Gezeigt wird im Porträt Lieven Willemsz van Coppenol, der zwischen 1598 und 1667 in Amsterdam lebte. Van Coppenol war Lehrer und Leiter der sogenannten französischen Schule in der niederländischen Hauptstadt. Nach einem Anfall von Geisteskrankheit im Jahre 1650 durfte er nicht mehr unterrichten. Daraufhin arbeitete er als Kalligraf, Schreiber und Autor. Die Radierung wird gerne auch als der „große Coppenol“ bezeichnet, das es sich um das größte radierte Porträt aus der Radiernadel von Rembrandt handelt. Das Blatt, das im 4. Zustand mit dem dunklen Vorhang im Hintergrund vorliegt, lässt erkennen, welch einfühlsamer Menschenbeobachter der Meister war. Zur Vorbereitung seiner Grafik hat Rembrandt eine Ölskizze angefertigt, die 1658 datiert ist und die sich heute im Metropolitan Museum in New York befindet. Der Bestand an Rembrandt Arbeiten im Siegerlandmuseum ist damit auf insgesamt drei gestiegen. Vorhanden sind auch das sogenannte 30 Gulden-Blatt mit dem Motiv Ecce homo und die Große Kreuzabnahme, die sich am Vorbild Rubens orientiert. Die neu entdeckte Rembrandt-Radierung „Der große Coppenol“ wird ab sofort in der kleinen Galerie des Oberen Schlosses als Entdeckung aus dem Depot ausgestellt. Sie kann dort zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.

Quelle: Siegerlandmuseum, Mitteilung vom 6.11.2018

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt