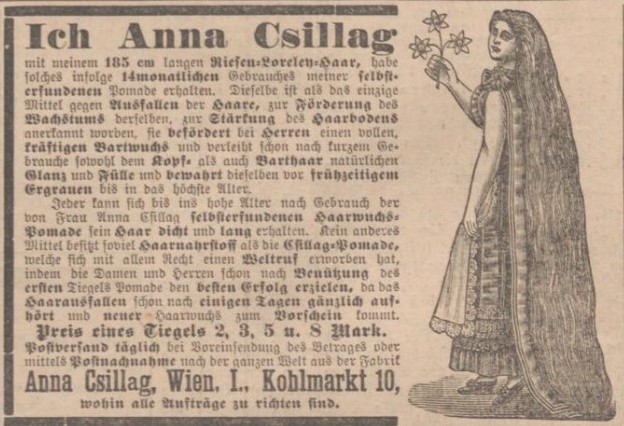

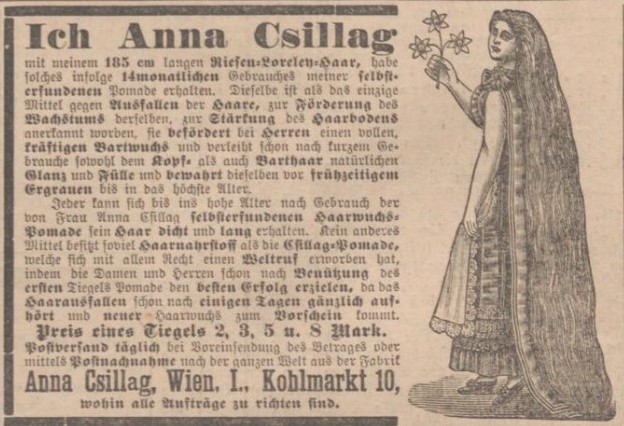

Quelle: Siegener Zeitung, 19. August 1908

Quelle: Siegener Zeitung, 19. August 1908

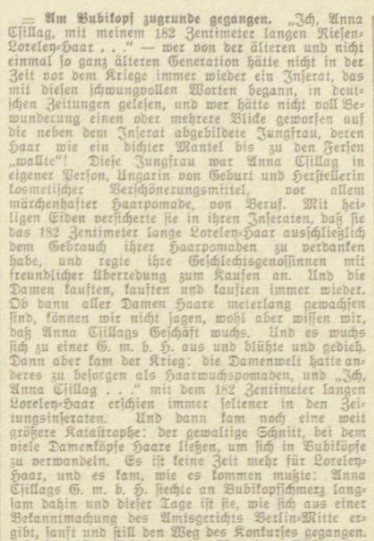

Quelle: Siegener Zeitung, 3. November 1927

Quelle: Siegener Zeitung, 23. November 1929

Quelle: Siegener Zeitung, 23. Februar 1893

Seit 65 Jahren verändert die „Anti-Baby-Pille“ das Leben von Frauen. Einst von manchen als Symbol sexueller Freiheit gefeiert, steht sie heute zunehmend in der Kritik – auch bei Männern. Zum Weltfrauentag am 8.3. spricht Dr. Uta Fenske vom Zentrum für Gender Studies der Uni Siegen über die Rolle der Pille als Tabubrecher und die gesellschaftliche Entwicklung rund um das Verhütungsmittel.

Welche Rolle spielte die Pille als Motor der sexuellen Revolution in den 60er- und 70er-Jahren?

Dr. Uta Fenske: Die Pille hat das Sexualleben der heterosexuellen Frauen im gebärfähigen Alter verändert. Denn die Pille war viel sicherer als andere Verhütungsmittel. Sie verringerte das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft. Das hatte zur Folge, dass junge Frauen ohne Angst vorehelichen Sex haben konnten. Außerdem waren Frauen, die die Pille einnahmen, nicht mehr darauf angewiesen, dass der Mann die Verantwortung für die Verhütung übernahm oder eben auch nicht. Und die Pille ermöglichte eine zuverlässigere Familienplanung als andere Verhütungsmittel wie Kondome, Diaphragmen oder die Temperaturmethode, um nur einige zu nennen. Damit ging auch eine bessere Lebens- und Karriereplanung einher. Während man in der Bundesrepublik von der „Anti-Baby-Pille“ sprach, wurde sie in der DDR als „Wunschkindpille“ positiv etikettiert. Beide Bezeichnungen verdeutlichen, dass es sich bei diesem neuen hormonellen Arzneimittel für Frauen um ein Medikament zur Empfängnisverhütung bzw. zur Lebensplanung handelte.

Nun könnte man meinen, dass viele Frauen im gebärfähigen Alter die Pille als Befreiungsschlag gefeiert hätten. Insgesamt dauerte es aber gut zehn Jahre, bis sich die Pille in der Bundesrepublik durchsetzte. Erst Anfang der 1970er Jahre war die Pille das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel: 1973 nahmen 38% der 15- bis 44-jährigen Frauen die Pille. Weiterlesen

Quelle: Amtliches Wittgnsteiner Kreisblatt, 6. März 1925

Tabellarischer Lebenslauf Maria Florins: Weiterlesen

„Friseurin Martha (Bettina Engelhardt) nimmt uns in der zweiten Folge mit in die 1920er. Sie teilt sich ihre Wohnung mit den Untermieterinnen Anna und Charlotte (Liv Clasvogt). Die Konkurrenz unter den Friseursalons ist groß, deshalb hat Martha sogar ein Radio aufgestellt. Währenddessen möchte die junge Charlotte Stenotypistin werden und bewundert die „Neuen Frauen“ der Zeit mit ihren „Bubikopf“-Frisuren und kurzen Röcken.

0:00 Einleitung

0:28 Hyperinflation 1923

3:34 Flüssigshampoo und Sport

6:25 Radio

9:29 Bubikopf und Neue Frau

Die Edutainment-Webserie „Historische Roomtours“ beschäftigt sich mit Alltagsgeschichte. Wie wohnten Menschen vor 75 oder 100 Jahren? Was veränderten Entwicklungen und Errungenschaften wie Radio und Waschmaschine in ihrem konkreten Leben? Die fiktiven historischen Personen Erika, Martha und Charlotte führen in Roomtours durch ihre Wohn- und Arbeitsräume und beantworten diese Fragen. „

Quelle: Sauerländisches Volksblatt (Olpe), 26. August 1936 via zeitpunkt.nrw

Sören zum Feldes am Lehrstuhl für Geschichte der Volkswirtschaftslehre der Universität Hambug entstandene Bachelorarbeit „Die frühe Karriere einer unbekannten Ökonomin. Studium und Werdegang von Wilhelmine Dreissig (1913-1985) im Kontext des Nationalsozialismus und der Neuordnung der westdeutschen Nachkriegswirtschaft.“ gibt auf über 50 Seiten darüber Auskunft.

Der Autor fragte beim Kreisarchiv Siegen-Wittgentein an, ob im Kreisarchiv noch Informationen über die aus Kirchen (Sieg) stammender Absolventin des Siegener Mädchengymnasiums vorliegen. Der Bestand „Staatliches Mädchengymnasium Siegen“ befindet sich allerdings unter der Signatur P 416 im Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen.

Der Bibliothek des Kreisarchivs hat der zum Felde ein Exemplar seiner Arbeit zur Verfügung gestellt.

WDR-Zeitzeichen für eine Pionierin der Geschlechterforschung: Helge Pross geht mit offenen Augen durch die Welt. Eine hochintelligente, kluge Frau, die sieht, woran es anderen Frauen fehlt – und sich dafür einsetzt.

Helge Pross prägt die gesellschaftspolitischen Reformen der 1970er und 80er Jahre in Deutschland. Mit kritischem Blick erforscht die Soziologin die Lebenswirklichkeit von Hausfrauen, die Bildungschancen von Mädchen und das Rollenbild von Männern. Mit ihren Ergebnissen formt sie die öffentliche Debatte – fast immer als einzige Frau unter Männern.

Die Publizistin und Soziologin lebt selbstbestimmt und emanzipiert. Dabei wächst die Düsseldorferin, geboren 1927 als Helge Agnes Nyssen, mit dem Frauenbild der Nationalsozialisten auf.

Als erste Frau in ihrer Familie beginnt sie 1946 ein Studium. Unterstützt und ermutigt wird sie von ihrem Vater, der seine Tochter vor der „Abhängigkeit der Ungelernten“ bewahren will. 1950 promoviert Helge und heiratet Harry Pross. Doch die Ehe hält nur vier Jahre. „Sie wollte eine berühmte Soziologin werden. Sie ist es als Helge Pross auch geworden; aber da waren wir längst voneinander geschieden„, schreibt der Publizistikwissenschaftler später in seiner Autobiografie.

Am 2. Oktober 1984 stirbt Helge Pross mit nur 57 Jahren an Krebs. Wer heute ihre Texte, Kolumnen, Forschungsarbeiten und Studien liest, hat aber kaum das Gefühl, in der Vergangenheit zu wühlen. Denn vieles, was sie damals erforschte und forderte, ist noch immer nicht erreicht. Weiterlesen