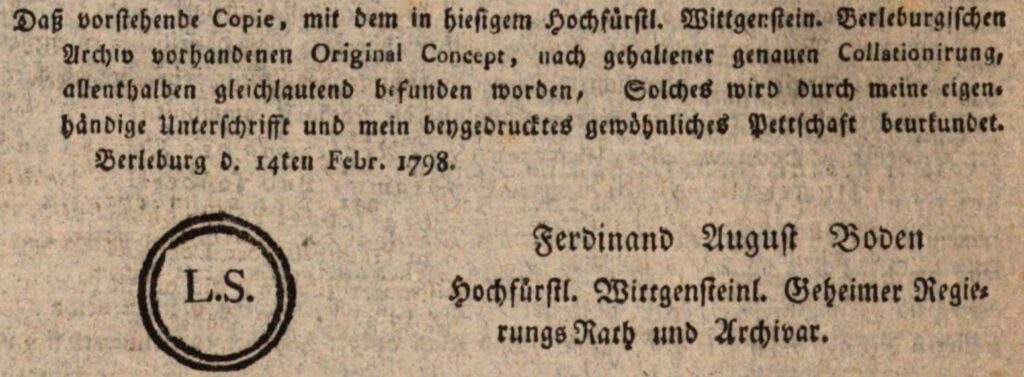

Quelle: Damian Ferdinand Haas: Ausführliche Darstellung der in dem Mannlehen der Grafschaft Sayn und den in dieser incorporierten Erblehen sowohl, als Allodial- und Stammgütern dem Engelbertischen Mannstamme der Herren Grafen zu Sayn-Wittgenstein [..] zustehenden Erbfolge‘, Wetzlar 1797 (?)

Über den Archivar des Fürstlich Berleburgischen Archivs ließ bis jetzt nur Folgendes recherchieren:

– (1733?) Geburt in Kurfürstentum Hannover (Quelle:

Online-Ortsfamilienbuch Wittgensteiner Land [Anm.: Dort unter dem Familiennamen Bode])

– 15. April 1769 Ernnenung des Cand. iuris zum Hofmeister des Erbgrafen (Quelle: Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Ber.Uk / Urkunden, Nr. Ber.Uk – 2836)

– 28. Mai 1771 Ernennung zum Hofrat (Quelle: Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Ber.Uk / Urkunden, Nr. Ber.Uk – 2841)

– 11. Februar 1794 Ernennung zum Geheimen Hofrat (Quelle: Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., Ber.Uk / Urkunden, Nr. Ber.Uk – 2860)

– 09. Februar 1812 Tod in Berleburg (Quelle: Online-Ortsfamilienbuch Wittgensteiner Land)

Neben den Urkunden im Fürstlich Berleburgischen Archiv fanden sich im dortigen Aktenbestand einschlägige Archivalien von bzw. zu F. A. Boden. Weiterlesen →

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

„Der vorliegende Band versammelt die Beiträge der Tagung „Weimars (un)getreue Archivare?“, die am 26. und 27. November 2020 als gemeinsame Tagung der Universität Hamburg und des Staatsarchivs Hamburg stattfand.

„Der vorliegende Band versammelt die Beiträge der Tagung „Weimars (un)getreue Archivare?“, die am 26. und 27. November 2020 als gemeinsame Tagung der Universität Hamburg und des Staatsarchivs Hamburg stattfand.

Das Reichsarchiv Potsdam und seine Nachfolgeeinrichtungen Bundesarchiv und Deutsches Zentralarchiv der DDR stehen im Zentrum einer aktuellen Studie, die Peter Ulrich Weiß im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) vorlegt. In „Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen nach 1933 und 1945“ untersucht der Historiker die Durchsetzung diktatorischer und demokratischer Herrschaftsverhältnisse vor und nach 1945 und fragt nach den Auswirkungen, die sich für zentrale Archivbehörden und deren Personal ergaben. Die Studie, die das ZZF im Auftrag des Bundesarchivs verantwortet, leistet einen Beitrag zur Auseinandersetzung deutscher Behörden mit ihrer institutionellen Diktaturbelastung für einen spezifischen Bereich der staatlichen Verwaltung, der bislang weniger im Fokus gestanden hat.

Das Reichsarchiv Potsdam und seine Nachfolgeeinrichtungen Bundesarchiv und Deutsches Zentralarchiv der DDR stehen im Zentrum einer aktuellen Studie, die Peter Ulrich Weiß im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) vorlegt. In „Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen nach 1933 und 1945“ untersucht der Historiker die Durchsetzung diktatorischer und demokratischer Herrschaftsverhältnisse vor und nach 1945 und fragt nach den Auswirkungen, die sich für zentrale Archivbehörden und deren Personal ergaben. Die Studie, die das ZZF im Auftrag des Bundesarchivs verantwortet, leistet einen Beitrag zur Auseinandersetzung deutscher Behörden mit ihrer institutionellen Diktaturbelastung für einen spezifischen Bereich der staatlichen Verwaltung, der bislang weniger im Fokus gestanden hat.

„Zeit, Geschichtlichkeit und Moderne stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang. Doch die Frage, wie man Zeit in der Moderne verstehen kann, bleibt oft abstrakt. Diese Studie konkretisiert das Beziehungsgeflecht zwischen Zeit und Geschichtlichkeit am Beispiel staatlicher Archive in Deutschland, Frankreich und Großbritannien im »langen« 19. Jahrhundert. Mit der Öffnung für Forschung und Öffentlichkeit, aber auch mit theoretischer Begründung und Verwissenschaftlichung durchliefen Archive damals eine entscheidende Transformation. Aus dieser Perspektive lässt sich die Arbeit in und mit Archiven als Beitrag zur Vermittlung von Zeit als Geschichte begreifen, die bis heute von grundlegender Bedeutung ist.“

„Zeit, Geschichtlichkeit und Moderne stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang. Doch die Frage, wie man Zeit in der Moderne verstehen kann, bleibt oft abstrakt. Diese Studie konkretisiert das Beziehungsgeflecht zwischen Zeit und Geschichtlichkeit am Beispiel staatlicher Archive in Deutschland, Frankreich und Großbritannien im »langen« 19. Jahrhundert. Mit der Öffnung für Forschung und Öffentlichkeit, aber auch mit theoretischer Begründung und Verwissenschaftlichung durchliefen Archive damals eine entscheidende Transformation. Aus dieser Perspektive lässt sich die Arbeit in und mit Archiven als Beitrag zur Vermittlung von Zeit als Geschichte begreifen, die bis heute von grundlegender Bedeutung ist.“