Fotoeindrücke von der Veranstaltung

Medienberichte:

Hendrik Schulz, Westfälische Rundschau, 16.12.2016

Fotoeindrücke von der Veranstaltung

Medienberichte:

Hendrik Schulz, Westfälische Rundschau, 16.12.2016

Am 16. Dezember 1944 erlebte die Stadt Siegen die schrecklichsten Minuten

in ihrer Geschichte. Über 50.000 Bomben wurden abgeworfen und unsere Stadt

versank in Schutt und Asche, hunderte Menschen starben im Bombenhagel des

Krieges, der seinen Weg zurück nach Deutschland fand, von wo er ausging.

Daran erinnern wir Bürgerinnen und Bürger jährlich und nun zum 72. Mal –

in diesem Jahr mit dem Stillen Gedenken an der Gedenkstätte für die Opfer von

Krieg und Gewaltherrschaft am Dicken Turm des Unteren Schlosses, mit dem

ökumenischen Gottesdienst in der Nikolaikirche, mit kulturellen und informativen

Veranstaltungen und den Aktionen des „Siegener Bündnis für Demokratie“: Weiterlesen

Das Aktive Museum Südwestfalen hat zum 20jährigen Bestehen eine 64 Seiten starke Publikation über die Aktivitäten der Jahre 2006 bis 2016 vorgelegt. Der Bericht lässt die Veröffentlichungen, Ausstellungen und erinnerungskulturellen Arbeiten des Museum Revue passieren. Lesen lohnt sich!

„Im Rahmen der Projektwoche haben wir am Projekt „Stolpersteine“ teilgenommen. Die Stolpersteine dienen als Erinnerung an die Juden, die in der NS-Zeit deportiert wurden.

„Im Rahmen der Projektwoche haben wir am Projekt „Stolpersteine“ teilgenommen. Die Stolpersteine dienen als Erinnerung an die Juden, die in der NS-Zeit deportiert wurden.

Am ersten Tag des Projektes besichtigten wir die Stolpersteine der jüdischen Familien in Hilchenbach, die in der NS-Zeit umkamen. Herr Stötzel, der die Führung übernahm, erzählte uns zu jedem der 12 Steine wissenswerte Informationen zu den jeweiligen Familien und Personen.

Am zweiten Tag der Projektwoche besuchten wir das Stadtarchiv von Hilchenbach. Der Archivar Herr Gämlich gab uns einen informativen Rundgang durch das Archiv.

Am dritten Tag trafen wir uns wieder in der Schule und berichteten über die ersten beiden Tage. Wir fertigten Plakate und Videopräsentationen an, welche wir am letzten Tag der Projektwoche vorstellten. ….“

Quelle: Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach, Aktuelles

Heute: 11:30, Kreisklinikum Siegen, Weidenauer Straße 76, 57076 Siegen

Heute: 11:30, Kreisklinikum Siegen, Weidenauer Straße 76, 57076 Siegen

VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein und Aktives Museum Südwestfalen laden zu einer Kranzniederlegung mit Ansprachen und musikalischer Begleitung ein.

Einstieg in die Person Walter Krämers und die lange Geschichte der Würdigung in Siegen empfiehlt sich der jüngst erschienene Beitrag von Sandro Abbate im deutsch-tschechischen Onlinemagazin jádu des Goethe Instituts Prag.

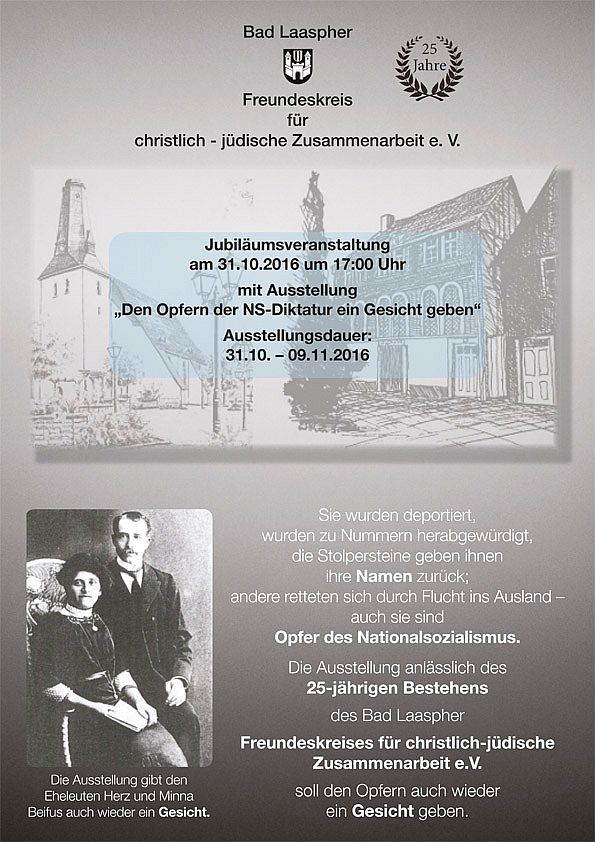

Es laden ein: Stadt Bad Laasphe und Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Veranstaltungsort: Haus des Gastes, Wilhelmsplatz 3

Link zum Veranstaltungsflyer

Quelle: Veranstaltungskalender, Tourismus Bad Laasphe

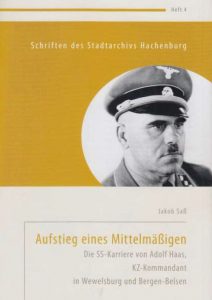

Die SS-Karriere von Adolf Haas, KZ-Kommandant in Wewelsburg und Bergen-Belsen“ (Schriftenreihe des Stadtarchivs Hachenburg, H. 4), Hachenburg 2016

Die SS-Karriere von Adolf Haas, KZ-Kommandant in Wewelsburg und Bergen-Belsen“ (Schriftenreihe des Stadtarchivs Hachenburg, H. 4), Hachenburg 2016

„Die Arbeit …. basiert auf der Bachelorarbeit, die Jakob Saß 2015 der Freien Universität Berlin vorlegte“, so schrieb Matthias Budde am 27. Februar 2016 in der Westerwälder Zeitung. Weiter berichtete er, dass Saß (*1990) im Rahmen eines Praktikums bei der Tageszeitung „Die Welt“ zusammen mit einem Redakteur im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde auf der „Suche nach einer Story“ gewesen sei. Dabei stiessen sie auf den in Siegen geborenen SS-Offizier Adolf Haas. Der 68 Seiten umfassende Biografie diente die erhaltenen SS-Akten von Adolf Haas als Hauptquelle.“

Quelle: Geschichtswerkstatt Hachburg, Info Nr. 33/Juni 2016 (PDF)

Links zu Adolf Haas:

Wikipedia

Portal „Westfälische Geschichte“

Regionalgeschichte.net

Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein

Morgen, 16:00 Uhr

Rainer Becker vom Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit führt heute die Teilnehmer durch die Altstadt zu den Wohnhäusern der jüdischen Familien und informiert über die Anfänge der jüdischen Gemeinde bis hin zur Auslöschung in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Termin wurde wegen der historischen Bedeutung ausgewählt. Es ist der Jahrestag der ersten und zahlenmäßig größten Deportation Laaspher Juden in die Vernichtungslager. Am 28. April 1942 wurden nach heutigem Kenntnisstand 47 Männer, Frauen und Kinder von Laasphe über Dortmund nach Zamosc in Polen gebracht, wo sie den gewaltsamen Tod fanden. Treffpunkt für die Führung (Dauer ca. eine bis eineinhalb Stunden) ist um 16 Uhr die ehemalige Synagoge in der Mauerstraße, auf die der Blick beim Abbiegen von der Königstraße unterhalb der Hof-Apotheke fällt.

Teilnahmegebühr: 4 €

Treffpunkt: 16:00 Uhr ab ehemalige Synagoge in der Mauerstraße

Anmeldung ist erforderlich bis zum 28.09.2016, 12:00 Uhr bei der TKS Bad Laasphe GmbH (Veranstalter) unter Tel. 02752-898.

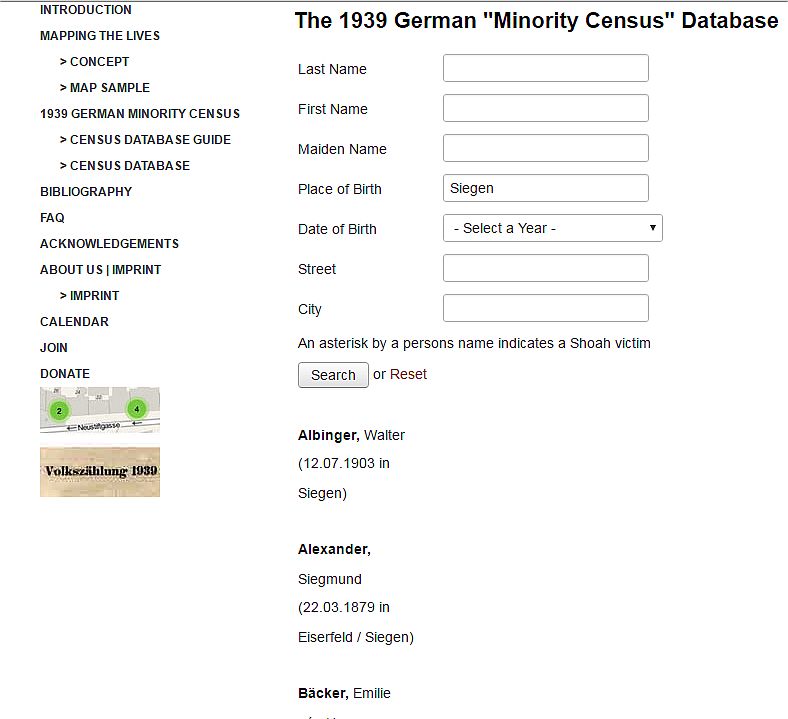

„Die sogenannte „Ergänzungskartei“ der Volkszählung im Deutschen Reich vom 17. Mai 1939 mit den Angaben zur Religionszugehörigkeit aller vier Großeltern mit dem Zweck der Feststellung von jüdischen Vorfahren wurde vom in Berlin gegründeten Verein Tracing the Past e.V. im Internet veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfasst – in Anlehnung an die deutschen Schutzfristen – etwa 275.000 (oder 67 %) der 410.000 Originaleinträge mit verschiedenen Suchmöglichkeiten. Zusätzlich sind bestätigte Holocaust-Opfer markiert.“

Quelle: Verein für Computergenealogie, Newsletter 9/2016

via Archivalia

Im Beisein einer Schulklasse aus Ramot Yam (Israel) und der Partnerklasse des Ev. Gymnasiums wurden im Juni 2016 zwei weitere Stolpersteine unter der Hüttentalstraße in Buschgotthardshütten verlegt. Sie erinnern an Berta Hoppensack und ihren Sohn Otto. Traute Fries, Vorstandsmitglied des Aktiven Museums Südwestfalen, trug die Biografien der beiden NS-Opfer vor, die sie recherchiert hatte. Eine israelische Lehrerin übersetzte den Vortrag in die hebräische Sprache.

Berta Hoppensack führte nach dem Tod ihres Mannes (1872-1927) die Gaststätte bis 1931/32 weiter. Berta wurde ein Opfer der „Euthanasie“. Zuerst eingeliefert in die Provinzialanstalt Warstein, wurde sie im Juli 1941 in die Anstalt nach Hadamar verlegt und dort vergast. Sohn Otto Hoppensack, geboren 1902 in Weidenau, wurde im Juni 1941 aufgrund einer „progressiven Paralyse“ (Lähmung, Muskel- und Nervenerkrankung) in die Heilanstalt Warstein eingewiesen. Er verstarb dort am 16. Juli 1941 (Suizid durch Erhängen).

Die beiden Stolpersteine wurden durch Mitarbeiter der Jugendzentrums Blue Box der Stadt Siegen verlegt. Damit wurden bisher 98 Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig in Siegen verlegt. Die Spenderin der Erinnerungssteine möchte anonym bleiben.

Text: Aktives Museum Südwestfalen