Archiv der Kategorie: Allgemeines

siwiarchiv-Adventskalender 2021/17

siwiarchiv-Adventskalender 2021/16

Heute wieder einmal als Rätsel: Zu welchem Archiv gehören diese beiden Aufzüge? Die erste richtige Antwort hier in den Kommentaren gewinnt.

Hinweise zur Benutzung des Siegener Stadtarchivs zwischen den Jahren

Das Stadtarchiv Siegen ist zwischen den Jahren (28.12. bis 30.12.2021) zu den regulären Öffnungszeiten zur Benutzung geöffnet. Aus organisatorischen Gründen müssen Benutzerinnen und Benutzer ihren Archivbesuch allerdings bis spätestens 23.12.2021, 15 Uhr, per E-Mail an stadtarchiv@siegen.de mit Datum und Uhrzeit anmelden. Später eingehende Terminanmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Um eine Vorbestellung der zur Einsicht gewünschten Archivalien wird ebenfalls gebeten. Um das Stadtarchiv nutzen zu können, gilt für alle Nutzerinnen und Nutzer die 2G-Regel. Nachweise sind bei der Anmeldung unaufgefordert vorzulegen.

Das Stadtarchiv Siegen ist zwischen den Jahren (28.12. bis 30.12.2021) zu den regulären Öffnungszeiten zur Benutzung geöffnet. Aus organisatorischen Gründen müssen Benutzerinnen und Benutzer ihren Archivbesuch allerdings bis spätestens 23.12.2021, 15 Uhr, per E-Mail an stadtarchiv@siegen.de mit Datum und Uhrzeit anmelden. Später eingehende Terminanmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Um eine Vorbestellung der zur Einsicht gewünschten Archivalien wird ebenfalls gebeten. Um das Stadtarchiv nutzen zu können, gilt für alle Nutzerinnen und Nutzer die 2G-Regel. Nachweise sind bei der Anmeldung unaufgefordert vorzulegen.

siwiarchiv-Adventskalender 2021/15

siwiarchiv-Adventskalender 2021/14

siwiarchiv-Adventskalender 2021/13

siwiarchiv-Adventskalender 2021/12

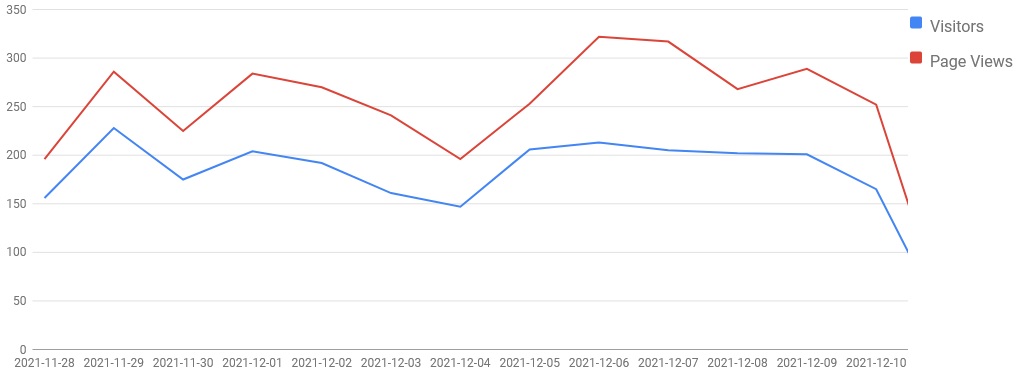

siwiarchiv-Statistik: 28.11. – 10.12.2021

Link zur vorherigen Statistik

siwiarchiv-Adventskalender 2021/11

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt