Bauhaus-Museum Weimar, bis 4.1.Januar 2022

„Im Fokus der Ausstellung stehen vielschichtige Lebensläufe bisher unbekannterer Bauhaus-Frauen in den 1930er und 1940er Jahren. Das Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 verhalf den Frauen des Bauhauses zu neuer Aufmerksamkeit. Doch vieles liegt noch im Dunkeln: Von den rund 460 verzeichneten Studentinnen am Bauhaus sind nur von zwei Dritteln die Lebensdaten bekannt. Insbesondere die nationalsozialistische Machtübernahme 1933 wirkte sich auf weibliche Bauhaus-Angehörige aus. Verfolgt durch das NS-Regime fanden einige den frühen Tod im Konzentrationslager. Sie wurden im Exil Opfer stalinistischer Säuberung, starben aufgrund von Krankheit oder in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs.

Das Ausstellungsprojekt „Vergessene Bauhaus-Frauen. Lebensschicksale in den 1930er und 1940er Jahren“ der Universität Erfurt und der Klassik Stiftung Weimar widmet sich der Erforschung dieser Schicksale und stellt mehr als 30 Künstlerinnen …. im Bauhaus-Museum Weimar vor.

Biografische Dokumente und künstlerische Arbeiten zeugen von dem breiten Spektrum an Gattungen und Techniken, in dem sich die Bauhaus-Frauen gestaltend engagierten. Sie waren in fast allen Werkstätten des Bauhauses vertreten, arbeiteten in den Bereichen von Architektur, Fotografie und Reklame bis zur Buchbinderei und Weberei. Zu sehen sind unter anderem Keramikarbeiten, Malerei, Skulptur und Textil-Objekte.

Das Ausstellungsprojekt ist eine Kooperation der Klassik Stiftung Weimar mit der Universität Erfurt, unterstützt von Fördermitteln der Thüringischen Staatskanzlei.“

Der zur Ausstellung erschienen Katalog führt auch die in Kreuztal geborene Alma (Siedhoff-)Buscher auf.

Quelle: Klassik-Stiftung Weimar, Sonderausstellung

Archiv der Kategorie: Regionalgeschichte

Online durchsuchbare Zeitungen aus NRW liefern auch Ergebnisse für den Kreis Siegen-Wittgenstein

Ausschnitt aus der Startseite des Projektes (Screenshot)

• Duisburger General-Anzeiger:

https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/7054549

• Kölnische Zeitung:

https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/9715712

Georg-Wilhelm Hermann Mietz (1932 – 2005)

Passbild 1952,

Quelle: LAV Abt. Westaften, Personalakte

Georg-Wilhelm Hermann Mietz war ein (Verkehrs-) Polizist in Siegen-Weidenau und über mehrere Legislaturperioden zwischen 1975 und 1990 Abgeordneter im Landtag. Des Weiteren wurde ihm 1989 der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Mietz wurde am 28.02.1932 in Neumühl im Kreis Königsberg als einziger Sohn von Georg Mietz und Emma Mietz (geb. Schilling) geboren und verstarb am 09.06.2005. Er war evangelisch. Am 16.10.1959 heiratet Georg-Wilhelm Mietz die Fabrikarbeiterin Else Finger, mit der er im September 1961 seine Tochter und im Oktober 1964 einen Sohn bekam.

Von 1938 bis 1942 besuchte er die Volksschule in Kutzdorf und im Anschluss bis 1944 die Mittelschule in Hüstin. Diese brach er allerdings ohne Abschluss, infolge des Einmarsches der Roten Armee, vorzeitig ab. Nach eigenen Angaben seien seine Zeugnisse durchschnittlich gut ausgefallen.[1] Zwischen Oktober 1947 und September 1950 besuchte Mietz die Berufsschule in Eutin. Zu dieser Zeit war er als Böttgerlehrling bei seinem Vater tätig. Seine Gesellenprüfung legte Mietz im Herbst 1950 in Lübeck ab und bestand diese mit „gut“. Von Juni 1945 bis zum Januar des Folgejahres fungierte er als Dolmetscher in der russischen Kommandantur in Strausberg. Weiterlesen

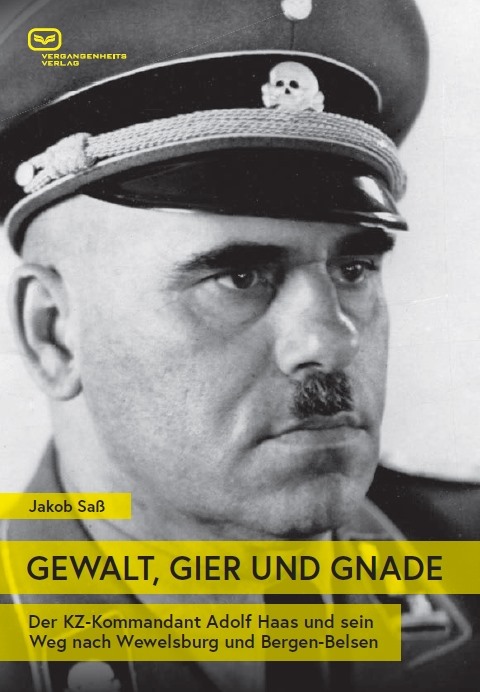

Vortrag: Jakob Saß M.A. „Der Fall Adolf Haas:

Warum die Nachkriegsjustiz bei der Strafverfolgung des verschwundenen KZ-Kommandanten scheiterte.

Do. 21.10.2021, um 18.30 Uhr im Atriumsaal der Siegerlandhalle (Einlass ab 18.00 Uhr)

Buchumschlag zur aktuellen Publikation von Jacob Saß. Vorlage: Autor

Dem erfolglosen, in Siegen geborenen Bäcker Adolf Haas bot die SS alles, was er wollte: Karriere, Macht, Wohlstand und Affären. Dafür war er zu allem bereit, auch zum Massenmord. 3026 Menschen starben nachweislich unter ihm als KZ-Kommandant der Lager Niederhagen/Wewelsburg (1940-1943) und Bergen-Belsen (1943-1944). Vor Gericht musste sich Adolf Haas jedoch nie verantworten.

Der Berliner Zeithistoriker Jakob Saß stellt am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, um 18.30 Uhr im Atriumsaal der Siegerlandhalle seine aktuelle Buchveröffentlichung „Gewalt, Gier und Gnade. Der KZ-Kommandant Adolf Haas und sein Weg nach Wewelsburg und Bergen-Belsen“ vor. In der neuen Ausgabe der Vortragsreihe „Siegener Forum“ blickt er hinter die Fassade des Massenmörders, der kurz vor Kriegsende spurlos verschwand und den bundesdeutsche Behörden jahrzehntelang nicht finden konnten – oder wollten. Die ernüchternde Strafverfolgung von Haas vergleicht Jakob Saß mit ähnlichen Verfahren am Landgericht Siegen. Weiterlesen

Online: Satzung zu Kanalanschlüssen in Siegen (1909)

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem das revidierte Ortsstatut betreffend den Anschluß der bebauten Grundstücke an die Kanalisation im Magistratsbezirk Siegen aus dem Jahr 1909 online gestellt.

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem das revidierte Ortsstatut betreffend den Anschluß der bebauten Grundstücke an die Kanalisation im Magistratsbezirk Siegen aus dem Jahr 1909 online gestellt.

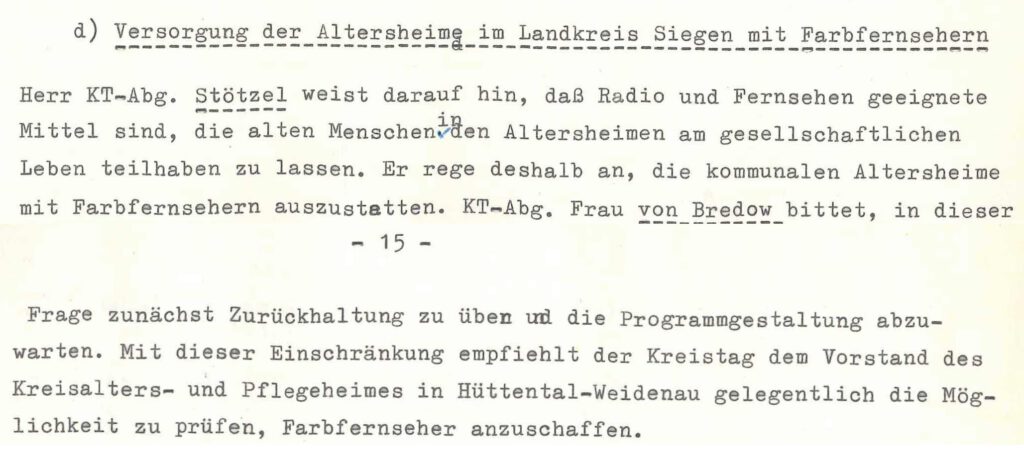

Farbfernsehen im Kreisaltenheim

Eine Diskussion in der Sitzung des Kreistages vom 14. Juli 1967:

Quelle: Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, 1.0.1./45, fol 236, 237

s. dazu: Sigrid Rapp-Ridder: Von Baracken zu einem festen Alters- und Pflegeheim

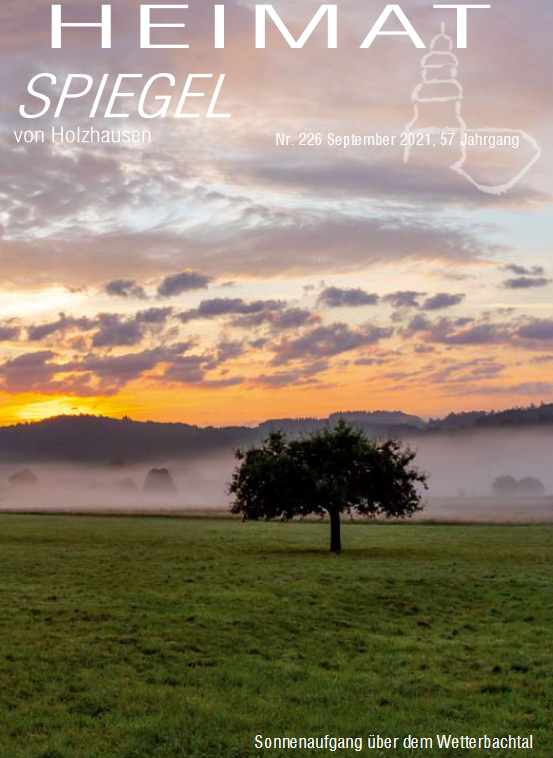

Online: Heimatspiegel von (Burbach-)Holzhausen September 2021

Die Online-Ausgabe enthält zwei historische Beiträge:

1) Ulrich Krumm: 100 Jahre Denkmal Holzhausen, S. 2 – 6

2) E. Scherer: Ein Bericht über die Schulverhältnisse in Holzhausen aus den Jahren 1922 bis von dem damaligen Schulleiter, S. 7 – 8

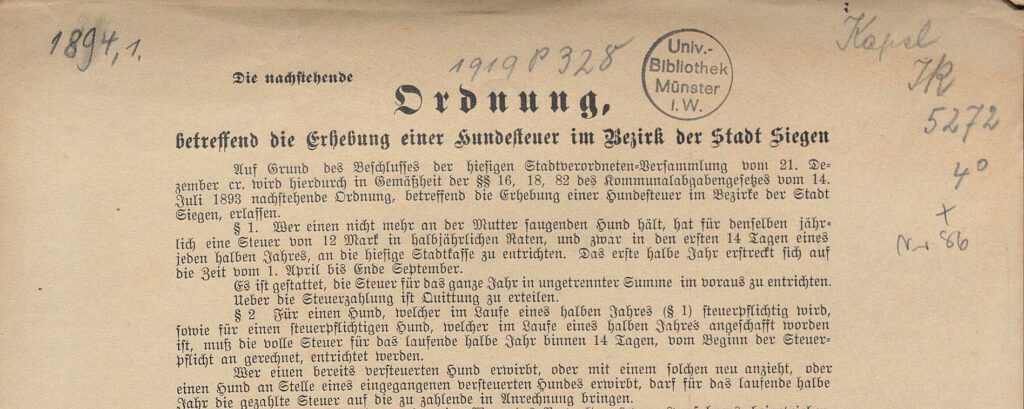

Online: Hundesteuerordnung der Stadt Siegen (1906, 1916)

Literaturhinweis: „Westfälische Kleinstädte um 1900.

Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).

Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).

Aschendorff ISBN 978-3-402-15141-9

Ein dichtes Netz an Kleinstädten war charakteristisch für Westfalen um 1900 – diese Eigenart an ausgewählten Beispielen vorzustellen und zu differenzieren, war Aufgabe der Tagung in Büren am 4. und 5. Oktober 2019. Sie knüpft dabei an die aktuelle Kleinstadtforschung, aber auch an den „Historischen Atlas Westfälischer Städte“ an.

Vollzog sich in den Kleinstädten der soziale, topographische und urbane Wandel ähnlich wie in den Großstädten, nur eben „bescheidener“ und später? Oder gab es spezifisch kleinstädtische Lösungen und urbane Kulturen? Nach einführenden Beiträgen werden in der ersten Sektion Beispiele gezeigt, für die das späte Kaiserreich eine Zeit des Wachstums, der Funktionsgewinne und der Zunahme von Urbanität war. Allerdings gab es auch Städte, die nur wenig oder gar nicht wuchsen – diesen wird in der zweiten Sektion nachgegangen. In der abschließenden, dritten Sektion werden die Versuche westfälischer Titularstädte thematisiert, sich von der preußischen Landgemeindeordnung von 1856 zu lösen und volle Stadtrechte zu erlangen.

Die Beiträge des Bandes: Weiterlesen

Radiotipp: Zeitzeichen (WDR) – 8. Oktober 1821 – Der Geburtstag des Komponisten Friedrich Kiel

Von Michael Struck-Schloen, WDR 5, 09.45 – 10.00 Uhr, WDR 3, 17.45 – 18:00 Uhr

[Link zur Sendung, 18.3.2022]

„Denkt man an die deutsche Romantik in der Musik, dann fallen einem Namen wie Mendelssohn, Schumann, Brahms oder Wagner ein. Vergessen hat man darüber die Musiker und Musikerinnen aus dem „Mittelfeld“, die zu Lebzeiten mindestens ebenso populär waren und eine zentrale Rolle auf den Konzertpodien und in der Musikausbildung spielten. Zu ihnen gehörte Friedrich Kiel.

Der Mann aus der Provinz brachte es bald zu einem von Fürsten und Königen bewunderten Tonsetzer und angesehenen Lehrer an der Königlichen Musikhochschule in Berlin, der heutigen Universität der Künste. Aus der geografischen, aber keineswegs kulturellen Abgeschiedenheit des Wittgensteiner Landes, wo Kiel vor 200 Jahren geboren wurde, stieg er zum führenden Kopf der konservativen Fraktion in der jungen Reichshauptstadt auf; vor allem Chorwerke wie das Requiem oder das Oratorium Christus, aber auch seine Klavierwerke und Kammermusik standen überall auf den Programmen. 1885 starb Friedrich Kiel mit knapp 64 Jahren an den Spätfolgen eines Unfalls.“

Quelle: WDR.de, Programmvorschau

Zu Friedrich Kiel s. folgende Einträge auf siwiarchiv:

– Online: Susanne Büchner: „Friedrich Kiels Klavierkammermusik in Sonatenform“

– Mitteilungen der Friedrich-Kiel-Gesellschaft 37 (2012)

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat unlängst die

Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat unlängst die