„Graffiti, eine seit über 50 Jahren weltweit betriebene Kunst- und Kulturpraktik, wird oft noch nur auf den Vandalismusfaktor reduziert. Dabei liegt de facto ein weitaus komplexeres Feld vor: Graffiti und seine Motivationen osziliert zwischen Devianz, Vandalismus, Kunst, Kultur, Protest und Aktivismus.

Lutz Dehenn hat es zu seinem Anliegen gemacht, eine Siegener Graffiti-Geschichte zu erzählen. Seine Motivation dahinter besteht keinesfalls darin, die Kulturpraktik salonfähig zu machen. Warum auch? Das möchte Graffiti gar nicht sein. Die Zahl an gesellschaftskonformen Künstler:innen wächst zwar, aber Auftragsmaler:innen, die mit Sprühdosen arbeiten, ihre Pseudonyme abgelegt haben und ihre Kunstwerke für Geld anbieten, haben die Subkultur augenscheinlich verlassen und sind letztlich Dienstleister – assimiliert in ein hegemoniales System. Auf eigenen, öffentlich zugänglichen Medien, haben diese die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen. Aber jene, die sich einer solchen Öffentlichkeit verschließen, lässt Lutz Dehenn in Form einer illustrierten Oral-History sprechen. Er führt Interviews mit den Akteurinnen und Akteuren der Subkultur, sammelt und katalogisiert Bildmaterial und komplementiert diese Elemente zu einem Narrativ – seiner Meinung nach eine faszinierende und inspirierende Geschichte über Traditionen, Kultur, Freundschaft und Aufopferungsbereitschaft, die es verdient, erzählt zu werden.

Hier auf Pooolmag habe ich nun eine ganze Reihe Bildmaterial zusammengestellt, um eine Graffiti-Geschichte Siegens anhand betitelter und beschriebener Fotos darzustellen.

zoom_talk findet am Sonntag, 15.05.22 ab 18 Uhr statt.

Die Ausstellung die Chronik ist bis zum 29.05.22 auf POOOLmag, der digitalen Plattform der gruppe3/55 e.V. zu sehen. poool.kunstwechsel.de“

s. a.

– siwiarchiv v. 22.3.2021: Linktipp zur Siegener Graffiti-Geschichte Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

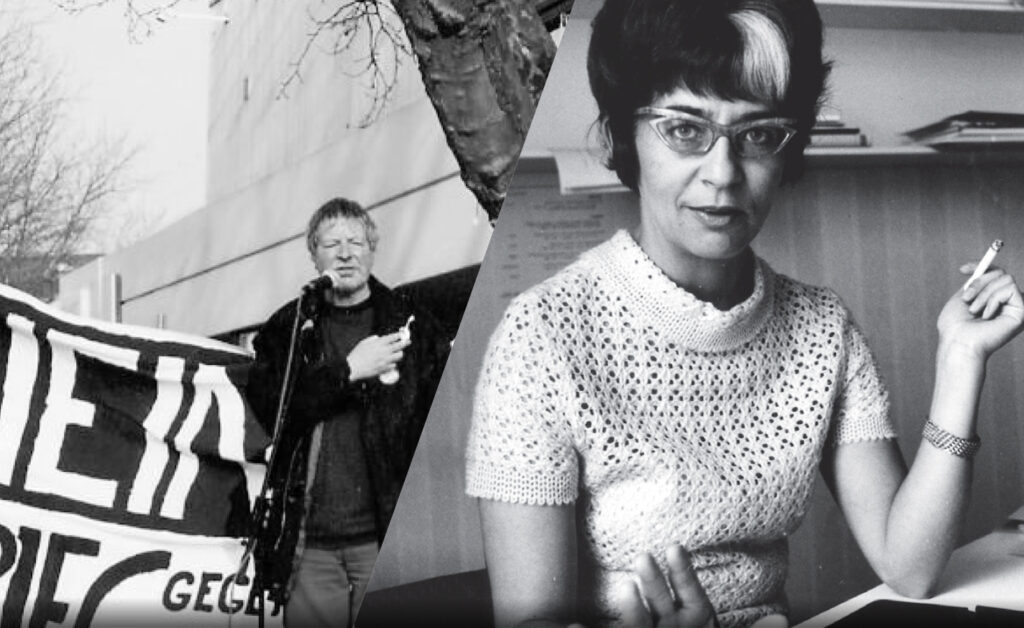

„Geschichte ist nicht einfach da und unveränderlich – sie wird gemacht. An was wir uns aus der Vergangenheit erinnern möchten und an was lieber nicht, das zeigt sich in Büchern, Film und Fernsehen, Gedenkstätten und Museen, Schule, Wissenschaft… und auch bei der Benennung von Straßen, Gebäuden und Plätzen. Gerade dort zeigt sich jedoch auch, dass Geschichte oft nur von einigen wenigen gemacht wird und oft eine Geschichte „großer Männer“ ist. Doch wer waren eigentlich die Personen, die mit

„Geschichte ist nicht einfach da und unveränderlich – sie wird gemacht. An was wir uns aus der Vergangenheit erinnern möchten und an was lieber nicht, das zeigt sich in Büchern, Film und Fernsehen, Gedenkstätten und Museen, Schule, Wissenschaft… und auch bei der Benennung von Straßen, Gebäuden und Plätzen. Gerade dort zeigt sich jedoch auch, dass Geschichte oft nur von einigen wenigen gemacht wird und oft eine Geschichte „großer Männer“ ist. Doch wer waren eigentlich die Personen, die mit

Dieter Bald hat unlängst einen

Dieter Bald hat unlängst einen

28.4.2022 um 19 Uhr in Siegen am Campus Unteres Schloss/Raum US-C 109

28.4.2022 um 19 Uhr in Siegen am Campus Unteres Schloss/Raum US-C 109